茨城県立日立第一高等学校

・令和5年度 茨城キリスト教大学「英語総合講座」

令和5年の英語講座が終了いたしました。

前期(4月19日~7月21日)は22名の1年次生、後期(9月27日~12月1日)は17名の1,2年次生が参加しました。前期の参加者は、国際的な視野を身につけようと、積極的に英語コミュニケーションのスキル習得に励んでいました。後期の参加者は、10月に予定されていたカナダ海外研修に向けたスキルアップを目標として様々な場面を意識し、真剣に参加していました。年々参加者は増えています。一人でも多くの生徒が机上での英語の学びだけでなく、ネイティブとの対話やプレゼンテーションなどの「現場」を意識した経験をたくさん積んで欲しいと思っています。

・茨城大学工学部「最先端の科学技術とものづくりの楽しさ」(全14回)

7月24日(月)~8月8日(火)にかけて、本校と茨城大学工学部との高大連携講座「最先端の科学技術とものづくりの楽しさ」(全14回)が行われました。

各講座とも、大学の最先端の内容を高校生向けに再構成して話していただき、講座によっては実験を取り入れたものもありました。

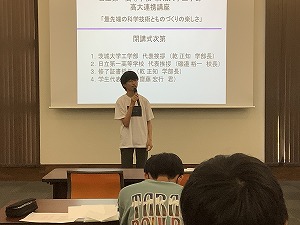

開講式の様子

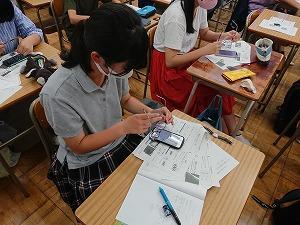

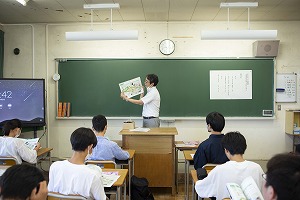

講義の様子

閉講式の様子

【生徒の感想】

・環境問題や建築物の設計といった身近なことについて学ぶことができてとても良かった。また工学系の勉強だけでなくそこから生態学などといった色んな分野について学ぶことができて、とてもためになった。

・最先端の科学に触れることができて、以前より圧倒的に選択肢が増えた。また、この講座を受けてから勉強への意識が変わりモチベーションが上がったことも良かった。

・実際に大学に行って現職の先生から講義を受けるというとても貴重な体験ができてよかった。また、先生方が講義の途中などに茨城大学について教えてくださることもあり、茨城大学について詳しく知ることができた点もよかった。

・令和4年度 高大連携講座

①茨城キリスト教大学 高校生公開講座 「英語総合講座」

前期 参加生徒9名 期間 4月20日~7月6日

12回の講座を終え、修了証をいただきました。様々な活動から、英語と日本語の言語構造の違い、言語を支える文化の違いなどを体得することができました。また、コミュニケーション活動を通し、一高生間はもちろんのこと、二高生とのチームワークも高まりました。

9月9日からは後期の講座が始まりました。10月に行われるカナダオンライン研修に参加する新たな生徒達を中心に、その事前学習の一環として9名の生徒が太平洋を見渡せる新校舎で、英語運用能力に磨きをかけています。9月9日~11月22日の12回実施予定。

②茨城大学工学部 高大連携考査

参加生徒 17名 期間 7月26日~8月18日

令和2年度、3年度はコロナ禍のため、オンラインでの講義でしたが、今年度は茨城大学の先生方からの強いご希望で、久しぶりに対面での実施となりました。受講希望者のうち数名は当初一部参加を希望していましたが、回を重ねる毎に興味が膨らみ、最終的には9名の生徒が修了証書をいただきました。工学部全般の研究に触れることができ、工学部への理解が深まりました。

高大連携事業・茨城キリスト教大学「2021年度 英語総合講座(前期)」(PDF)

高大連携事業・茨城キリスト教大学「2021年度 英語総合講座(前期)」(PDF)今年も茨城キリスト教大学のご協力でPDFの通り、英語総合講座(前期)を実施します。

詳細をPDFで確認の上、日立第一高校教務部の担当者(高大連携担当)までお申し込みください。

(申込み〆切は3月29日(月)です)

大学教員やネイティブスピーカーの先生の指導のもとで英語を学べるまたとない機会ですので、興味のある生徒はぜひ参加してください。

なお、参加を希望する者は、4月6日(火)までに、次のものを大職員室の教務部高大連携係まで提出してください。

・大学に入構する際に使用する身分証明書用の証明写真(無背景・無帽・4cm×3cm)

・聴講料3,000円

・茨城キリスト教大学との高大連携事業「英語総合講座(後期)」について

9月23日(水)からスタートした本校及び日立第二高校と茨城キリスト教大学との高大連携事業「英語総合講座(後期)」(全12回)が,12月1日(火)を持ちまして終了いたしました。茨城キリスト教大学の4人の先生(ネイティブを含む)が英語の本質に迫る授業を展開していただき,より深く英語でのコミュニケーションについて学べました。

修了式では,講師の先生から「高校生は社会や数学などたくさんの教科を学んでいるが,英語は教科ではない。人と人をつなぐコミュニケーションツールである。」というお話をいただきました。

なお,例年であれば,同様の内容で前期も実施していたのですが,新型コロナウイルス感染症の蔓延から今年度の前期実施は中止になりました。

以下は,最終日(12月1日の修了式を含む)の様子です。

|

大学の正門はすっかりクリスマスでした |

最終日は人の姿形の表現を学びました |

|

グループをつくりゲームをしました |

ワークシートやカードを使いました |

|

修了証書を授与していただきました |

今回の参加者と講師の先生です |

【参加した生徒の感想(一部)】

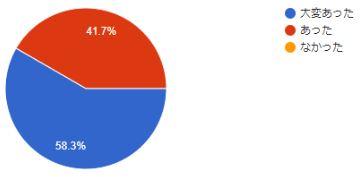

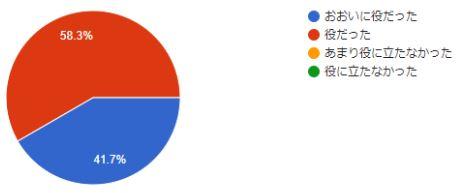

【生徒アンケートの結果(一部)】

(1)新しい気づきや発見はありましたか。

(2)今後参加する課以外研修や今後の英語学習に役立ちましたか。

・茨城大学工学部との高大連携事業(最終報告)

9月1日(火)からスタートした本校と茨城大学工学部との高大連携事業「最先端の科学技術とものづくりの楽しさ」(全14回)が,10月23日(金)を持ちまして終了いたしました。各講座とも,大学の最先端の内容を高校生向けに再構成して話していただき,オンラインであっても対話的な内容を取り入れてくれたり,実験を取り入れていただいたりと様々な工夫をしていただき実施いたしました。

毎回15名程度の参加者で講座を実施しており,回によっては本校の附属中学校生も参加しました。

以下に,第9回から閉校式までの講座の様子を報告いたします。

|

講座の様子(写真) |

講座名(担当の先生,分野)等 |

|

第9回 10月13日(火) 三角関数や加法定理,微分積分といった高校の数学で学ぶ内容を使いました |

【生徒の感想】 ・三角関数からスペクトル分析を用いて,物質を構成するものを求められ,それの応用で宇宙のことも分かるのが素晴らしかった。 ・波の分析方法について,知ることができて良かった。相性という考え方はとても面白いと思った。 ・積分が出てきて少しこわかったが,聞いてみたらよくわかった。 |

|

第10回 10月14日(水)

電気ストーブの熱がたった紙1枚で遮断できることを体験しました |

【生徒の感想】 ・紙を挟むのと挟まないのでは熱の感じ方が大きく変わることがわかった。夏の日傘などもこの技術であることがわかった。 ・伝熱は工学において必要なもので,コンピュータ冷却装置にも利用されてることがわかった。 ・伝熱工学とは何の学問か分からなかったが今日の授業でよく分かった。 |

|

第11回 10月16日(金) 先生の研究室で結晶をつくる実験を行っていただき,その様子を見ることができました |

【生徒の感想】 ・中性子だけで様々なことがわかることを知り,興味深かったです。 ・薬学は工学部でも学べることが分かった。 ・タンパク質の構造は複雑でほとんど解明されていないことがわかりました。

|

|

第12回 10月20日(火) 画面越しに説明を受けながら,充電池をつくる実験を行いました |

【生徒の感想】 ・燃料電池のおおまかな仕組みや,簡易的なものの作り方がわかりました。 ・電池の仕組みについて,知ることができてよかった。固体高分子形燃料電池の仕組みはとても面白かった。 ・今回は化学分野の内容で,とても興味が湧く内容でした。 |

|

第13回 10月21日(水) 先生の研究室でドローンを飛ばしていただき,その様子を見ました |

【生徒の感想】 ・様々な視点から地球の形状を調査していることを知ったり,ドローンとGPSを用いて調査していたりと,色々な方法があるのだと,初めて知りました。 ・実際にドローンを飛ばしてくれて観察のイメージを持つことができた。 ・有孔虫などの状態を観察することは地球温暖化の改善に役立つことがわかった。 |

|

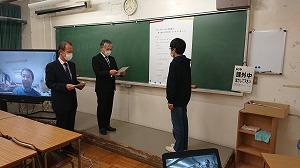

閉校式 10月23日(金) 工学部乾正知先生よりご挨拶いただきました 本校校長より修了証書を授与しました 生徒代表が謝辞を述べました |

【全体を通した生徒の感想等】 ・進路について理系と決めていたが具体的な学部の内容が分からず決めかねていたので進路を決めるうえで参考になりました。 ・工学の内容の広さが予想以上で,興味を持てる分野も多く,進路選択の一助になったと思います。 ・大学での内容や,工学とはどういうことを学ぶのかが知れて,進路選択の役に立ちました。全13授業の中で自分はどの分野に興味があるのかないのかが少し見極められたたいう点でも今回の講座は受けてよかったと思っています。 ・身近な社会的問題を取り上げていたため,とても身近に感じた。 ・大学で学ぶことを少し早く学べたり,今やってる学習の応用を学べたりして,とても面白かった。 ・今まで知らない内容についても知ることができたし,興味を持つことができた。今まで受講した内容は自分の職業選択に役立つと思う。 ・一概に「工学」と言っても学問の幅が大きいことを知った点がよかった。 ・工学はかたいイメージがあったが,様々な分野がありとてもおもしろいと思った。

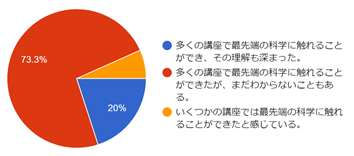

【生徒アンケートの一部】 |

・茨城大学工学部との高大連携事業(中間報告)

9月1日(火)からスタートした本校と茨城大学工学部との高大連携事業「最先端の科学技術とものづくりの楽しさ」(全14回)が,9月25日(金)までに8講座が行われました。

各講座とも,大学の最先端の内容を高校生向けに再構成して話していただき,オンラインであっても対話的な内容を取り入れてくれたり,実験を取り入れていただいたりと様々な工夫をしていただき実施いたしました。

毎回15名程度の参加者で講座を実施しており,回によっては本校の附属中学校生も参加しています。

以下に,第2回から第8回までの講座の様子を報告いたします。

|

講座の様子(写真) |

講座名(担当の先生,分野)等 |

|

第2回 9月8日(火) 先生の質問に手を上げて意思表示をして,オンラインでも対話的な授業をします |

【生徒の感想】 ・都市開発は短期間では出来ないことや時間がかかることであることが分かった。 ・現在行われているユニバーサルデザイン化や都市計画の考え方が分かりました。 ・都市デザインは様々な要因が絡んでいる分野で,特に心理学や社会,経済学が重要なのではないかと思った。 |

|

第3回 9月9日(水) ペンを手のひらで立てる実験を通して,光通信の仕組みを学びました |

【生徒の感想】 ・日頃見るリモコン,灯台,信号など様々なものに通信は使われていると分かりました。 ・光通信がどのようなものなのか知ることができて良かった。今後どのような通信手段が出てくるのか気になった。 ・自分が知らない情報通信方法を知ることができた。通信によって情報を伝えるという本質が,少し見えた気がする。 |

|

第4回 9月11日(金) 質疑応答の時間では,個別の質問に対応していただいています |

【生徒の感想】 ・核融合のエネルギーを使えば,現在の原子力発電の多くの問題を解決できるが,技術的な問題や,高いコストなど,実用化には,難しいことがあると分かりました。 ・原発の問題についてはとても興味があったので,現在の日本,そして世界の現状についてよく分かった。 ・核と聞くと,危険なイメージが強かったので,今回の講義を聞き,とても関心を持ちました。

|

|

第5回 9月16日(水) 電子顕微鏡がある研究室を中継し,実際に原子を見ることができました |

【生徒の感想】 ・光学顕微鏡と電子顕微鏡との違い,電子顕微鏡の仕組みが分かった。電子顕微鏡で電子を使う理由を知り,波長に合わせて物質を見るのが大切だと知った。 ・電子顕微鏡を使ってさまざまな分野の研究がされているんだなと感心しました。 ・金属のモザイク模様がどの金属にもあることに驚いた。もっと詳しく知りたいと思った。 |

|

第6回 9月18日(金) スマホの光を眼鏡を通してみたり,偏光板を使ったりといった実験を行いました |

【生徒の感想】 ・大学の勉強が学校の(学習)内容と関連していることがよく分かった。 ・偏光板については初めて知ったが,とても興味深い物だと思った。 ・光が身近なところでたくさん使われていることがわかった。 |

|

第7回 9月23日(水) 不平のないペアをつくるにはどうしたらいいか,ということを考えました |

【生徒の感想】 ・マッチングアルゴリズムについてよくわかった。まだまだ完全には理解出来ていないかもしれないが,日常生活で意識してみることは出来ると思う。 ・日頃何気なく行なっている決定は,数字に表すことでより客観的な比較ができるとわかりました。 ・自分からプロポーズしたほうが好きな相手と結ばれやすい! |

|

第8回 9月25日(金) 免疫システムのコンピュータへの応用について学びました |

【生徒の感想】 ・生物の仕組みをコンピュータに応用できると知りすごいと思った。 ・観測データから予測システムを利用して,予測データを出すのに細胞性免疫を利用していたことに驚いた。生物から何かを学ぶことは多いと感じた。 ・コンピュータの学習のブラックボックスを覗けたのがとても良かった。生物の仕組みを利用するという考えは取り入れられそうだと思った。 |

平成17年度より本校と茨城大学工学部との間で実施している高大連携事業「最先端の科学技術とものづくりの楽しさ」が,今年も9月1日(火)からスタートしました。例年であれば,本校の生徒が茨城大学工学部の日立キャンパスに行って講座を受けますが,本年度は新型コロナウィルス感染症の感染予防の観点から茨城大学工学部と本校をテレビ会議システムで結び,本校を会場として受講しました。

9月1日(火)には開講式が行われ,茨城大学工学部長の増澤徹先生からご挨拶と工学部の紹介があり,高大連携講座をコーディネートしている工学部の道辻洋平先生から講座全体の説明がありました。

9月2日(水)から講座がスタートし,道辻先生から「機械の振動現象と鉄道車両への応用」というタイトルで講義があり,事前にボルトとナット,輪ゴムを送ってもらい,オンラインで説明を受けながら共振現象を体験する実験を行いました。このような物理現象が,鉄道車両の揺れを少なくするために応用されていることを学ぶことができました。また,大学で工学を学ぶ意味や進路の考え方についても触れていただき,今後の進路についても考えることができました。

参加した生徒は,「電車を利用しているので揺れを感じたいと思った」「数学の方程式を使って運動が表せると分かった」「今物理の授業で学習している内容は実生活の中で使われていて,強く結び付いているなと思った」など,それぞれに新しい発見をしたようです。

開講式 9月1日(火)

開校式の様子

第1回 9月2日(水)

オンラインで道辻先生の講義を受ける生徒

ボルトとナット,輪ゴムを用いた共振現象を体験する生徒

今年も茨城大学工学部のご協力で下記のPDFの通り,高大連携講座「最先端の科学技術ともの作りの楽しさ」を実施します。

工学部の13名の先生方から大学の専門的な話を聞いたり,実験を体験したりできるまたとない機会ですので,興味のある生徒はぜひ参加してください。

詳細をPDFで確認の上,各自フォーム又は日立第一高校教務部の担当者(高大連携担当)までお申し込みください。

(申込み〆切は8月24日(月)です)

2020高大連携(茨城大学工学部)(PDF)

2020高大連携(茨城大学工学部)(PDF)今年も茨城キリスト教大学のご協力で下記のPDFの通り,英語総合講座を実施します。

大学のネイティブスピーカー等の先生の指導の下で英語を学べるまたとない機会ですので,興味のある生徒はぜひ参加してください。

詳細をPDFで確認の上,日立第一高校教務部の担当者(高大連携担当)までお申し込みください。

(申込み〆切は8月3日(月)です)

2020英語総合講座(後期)(PDF)

2020英語総合講座(後期)(PDF)2月15日から16日にかけて数学力育成講座が行われ,33名の生徒が参加しました。横浜国立大学にて環境情報研究院 社会環境と情報部門の 中本敦浩教授にご指導いただきました。TAは大学院生と大学4年生の計5名の方でした。

1日目は「離散数学」というテーマでした。取り組んだ内容は,どの分野にも重要な1対1対応の考え方,試行錯誤を繰り返して規則性や適切な数え方を考える問題,来年度より実施される共通テストを意識した日常生活の課題を数学的に考える問題に取り組みました。文系の生徒が9名いましたが,取り組みやすい内容だったようです。解いただけでは終わらずに,答えが何を表すのか,出題者は何を伝えたかったのか,などについても考える機会になりました。また,出題された課題について夕食後に取り組みました。

2日目は「組み合わせの数学」というテーマでした。数学選手権大会と銘打って,4~5人のグループに分かれて,5つの問題を2時間半に渡って取り組みました。1日目に学んだ,1対1対応,規則性を見つけること,偶奇性,必要条件と十分条件などに着目しながら,試行錯誤しました。また,簡単に立体図形を作れるジオマグという教材やトランプなど,実際に問題に出てくる道具を使いながら実験を行いました。今回は文系からの参加も多く,男女も約同数でした。大学入試共通テストに対応すべく,数学の思考力を磨きたいという生徒も多かったようです。

生徒感想

・最近,数学の問題を解くことに楽しさを感じられず嫌いになりかけていたが,今回の数学力育成講座を受けて再び問題を解決する楽しさを感じることができてよかった。すぐに答えにたどり着くことはできず,考える時間が長かったが,解けると達成感を感じることができた。最初は軽い気持ちで参加したけど,参加してよかったと思う

・数学の本来の楽しさを教えてもらえた。共通テストでは考える力を今まで以上に問われるので今回教わった考え方などを大事にしたい。このような考え方は日ごろから考えないと落ちてしまう能力なので日々トレーニングしていきたい。

・数学がとても苦手なのでこの講座受けるまでは最後までやり遂げることができるか不安だった。今までは分からない問題は何も考えずに答えを写したり何でも公式に当てはめて問題を解いたりしていたが,先生や大学生の先輩方友人のサポートのおかげで実験をし,なぜその答えになるようになるのかを考えることの楽しさに気づくことができた。

12月11日(水)18時45分から「茨城キリスト教大学英語公開講座(後期)の閉講式が行われました。

後期の参加者は比較的少人数でしたが,日立二高生の皆さんと積極的にコミュニケーションを図りながら和気あいあいと進められました。

第12回目となる最終講座はウクライナ出身のDzyabko先生の担当です。

英語での身近なコミュニケーションを促す語彙・表現を学んで習熟した後,映画「ナイトミュージアム」を視聴して表現を確認し,定着をはかる授業でした。

来年度の募集は,令和2年3月下旬(新1・2年次対象)となる予定です。

9/18(水)17:15~茨城キリスト教大学「高校生英語公開講座(後期)」が始まりました。

開講式に続いて,第1回の講座はIves先生の担当するロールプレイです。

参加した生徒は身振り手振りを交えて英語を話し,感情豊かに自分のパートを表現していました。

本講座は,14回の講座で12月まで続きます。

令和元年度茨城大学工学部公開講座が,8/9(金)に閉講しました。

参加者は,14回に及ぶ最先端の工学の講義や実技に暑さを忘れ,熱心に聞き入り没頭しました。

今後の学ぶ意欲への動機付けともなったようです。

7/24(水)~8/9(金)高大連携事業・茨城大学工学部「公開講座」が開講中です。

茨城大学工学部が日立一高のために開講してくださっている講座です。

工学部のもの作りに係わって様々な分野の講義や実習を体験でき,進路選択に繋がっています。

7/24(水),高大連携事業・茨城キリスト教大学「英語公開講座(前期)」が閉講しました。

日立二高と合同での英会話を交えた4ヶ月間の英語の講座でした。

後期の講座は現在募集中です。