茨城県立日立第一高等学校

第16回 高校生の科学研究発表会 @ 茨城大学

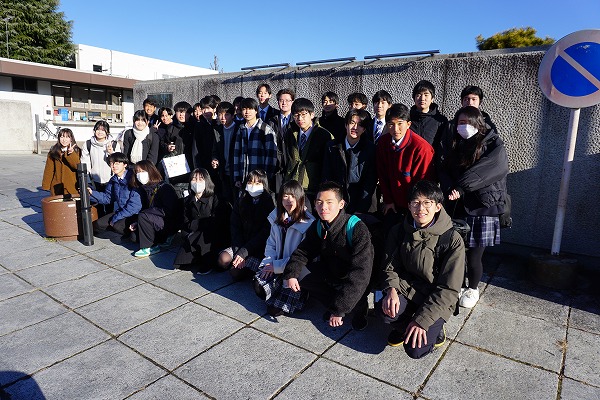

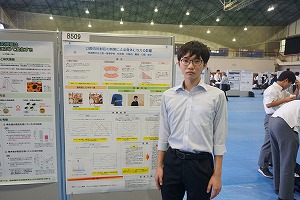

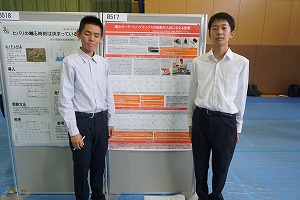

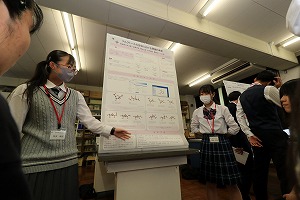

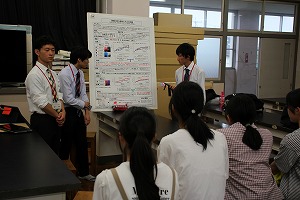

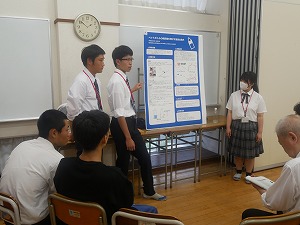

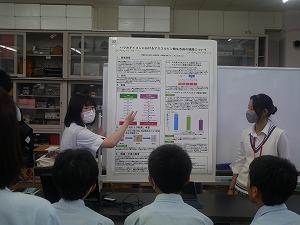

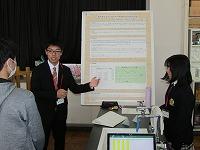

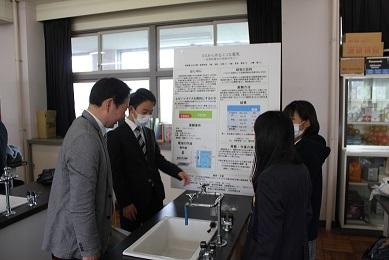

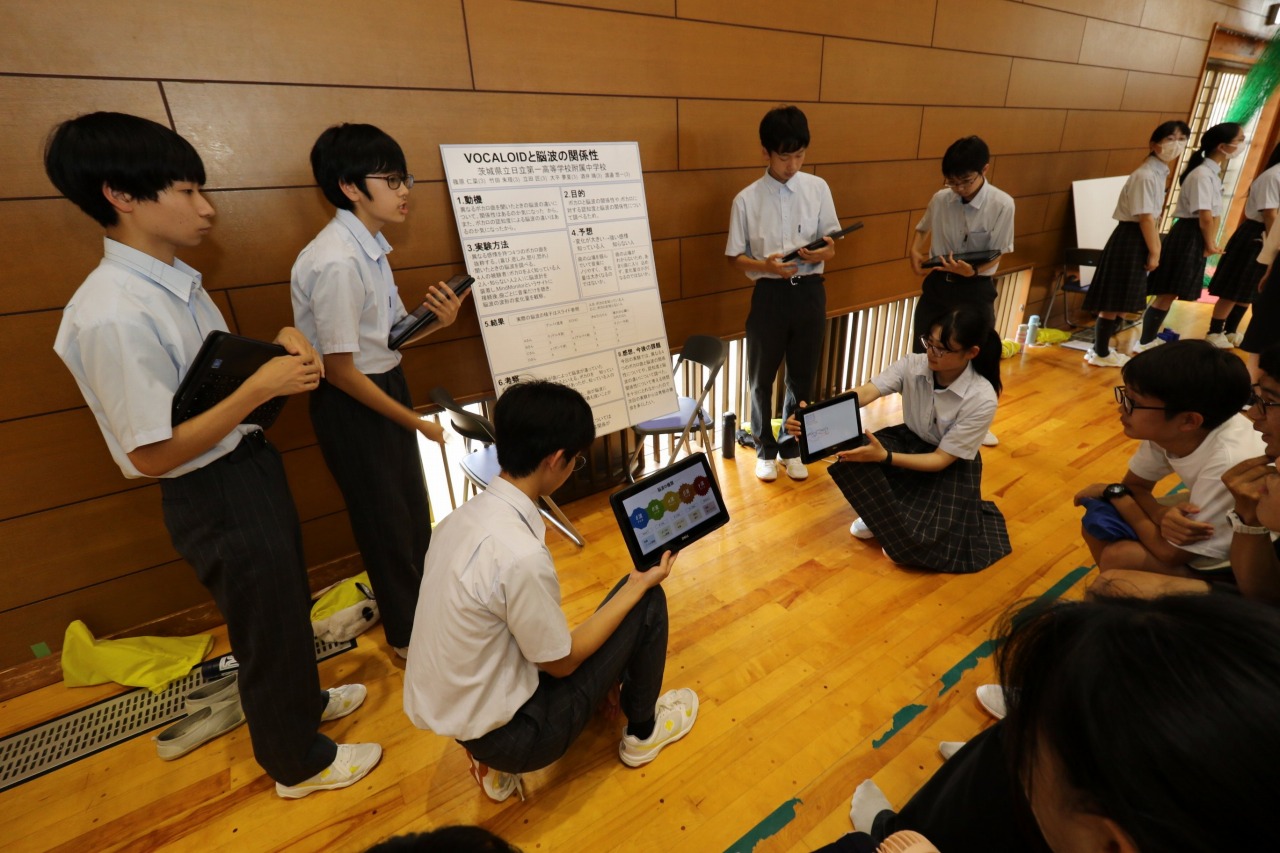

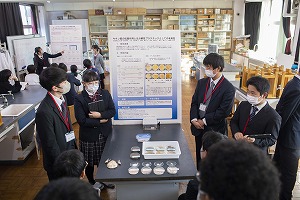

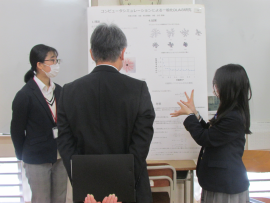

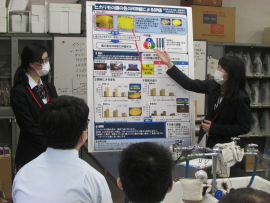

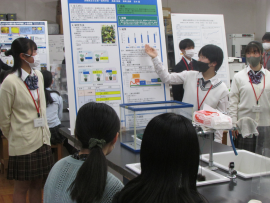

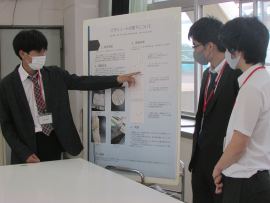

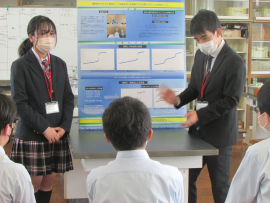

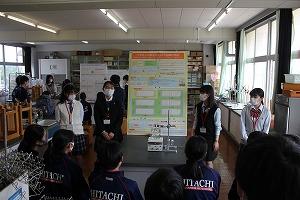

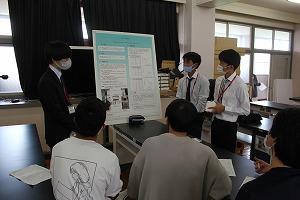

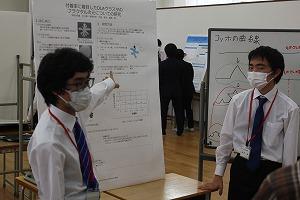

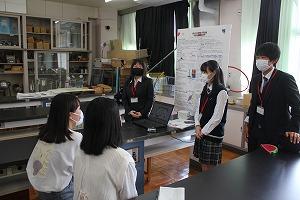

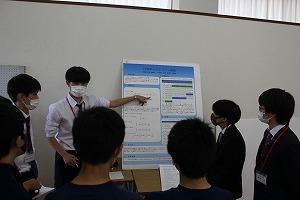

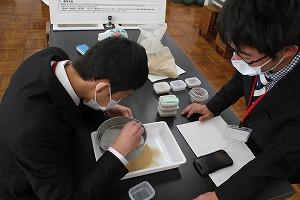

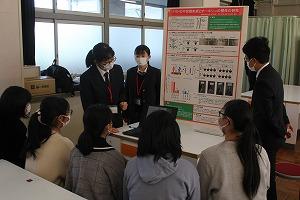

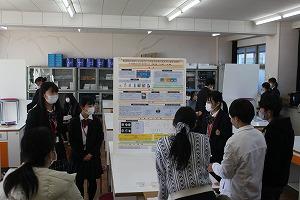

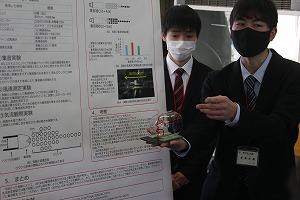

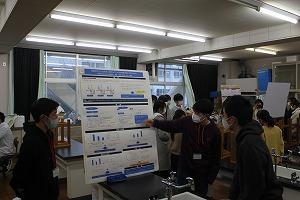

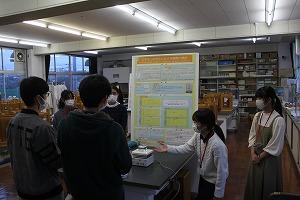

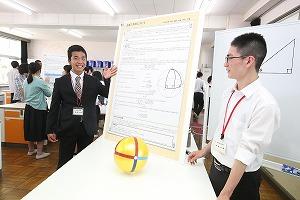

令和8年1月10日(土)、茨城大学で行われた「第16回 高校生の科学研究発表会 @ 茨城大学」に、白堊研究Ⅱおよび科学系部活動の生徒が参加しました。

▲ 茨城大学にて参加生徒一同

発表実績

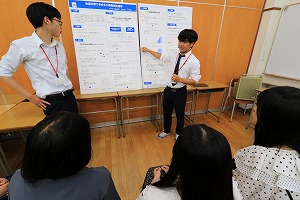

口頭発表 8件(21名)、ポスター発表 14件(45名)、 併せて66名の生徒たちが、日ごろの成果をまとめ、発表を行いました。

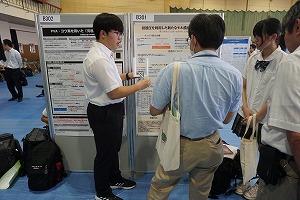

当日は自分たちの発表はもちろんのこと、他校の発表も積極的に聴きに行き、質問を投げかけるなど、学びを深める姿が随所に見られました。

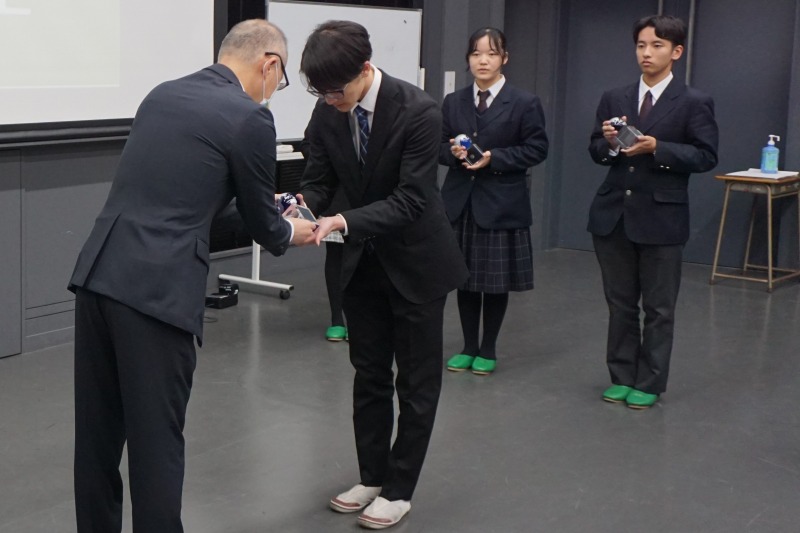

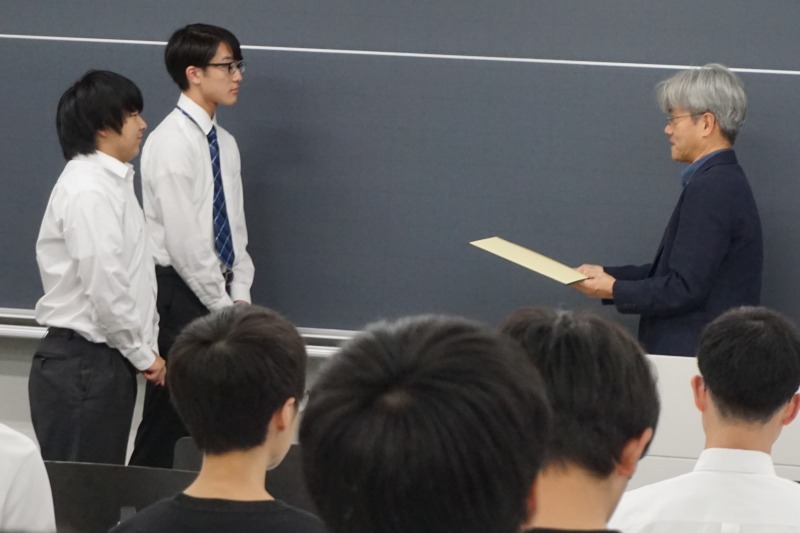

▲ 表彰を受けた受賞者一同

今大会ではサイエンス科2年次の発表が中心となりました。

今回の貴重な経験を糧に、2月に控える本校の成果発表会に向けて、さらなる研究の深化を期待しています。

受賞および出場した全課題研究のテーマは以下の通りです。

【入賞テーマ】

<優秀発表賞>

<ポスター発表賞>

【発表テーマ】(入賞テーマは除く)

<口頭発表>

<ポスター発表>

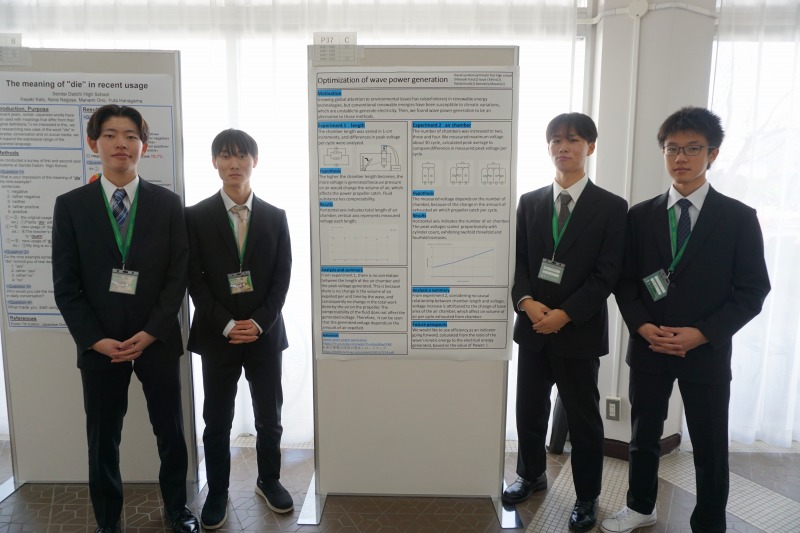

第11回 英語による科学研究発表会 @ 茨城大学

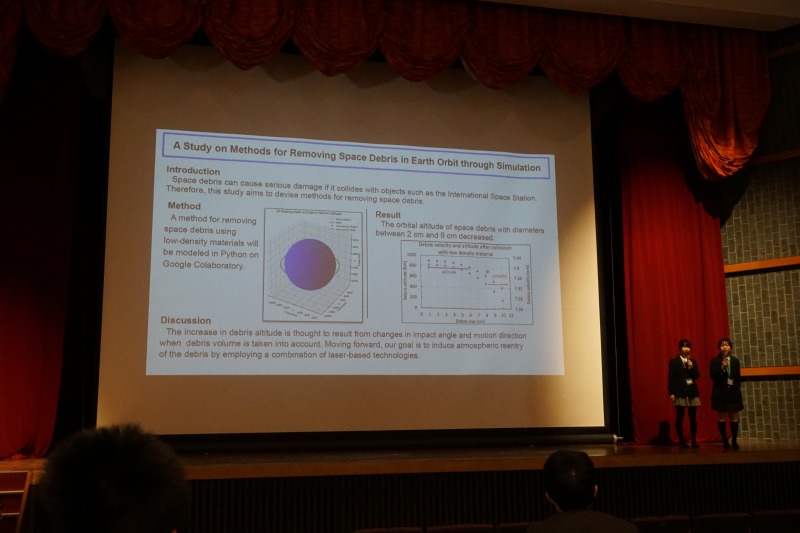

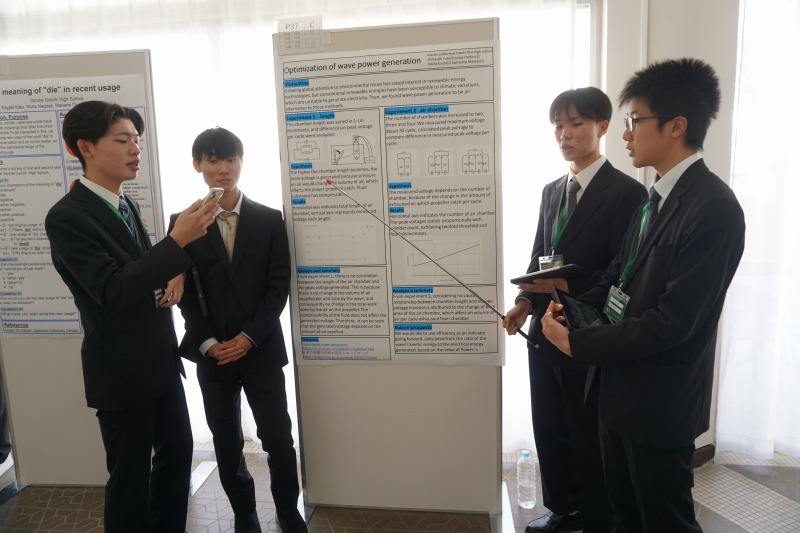

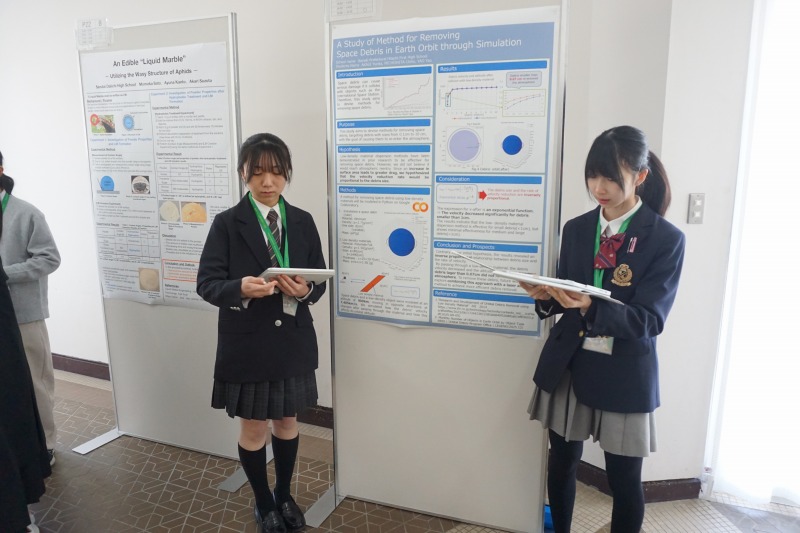

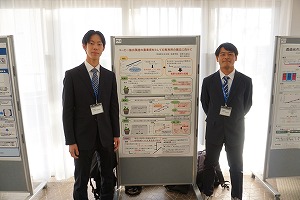

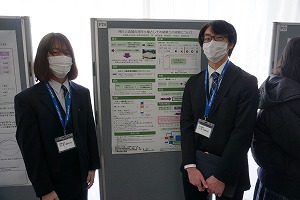

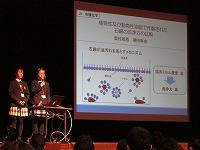

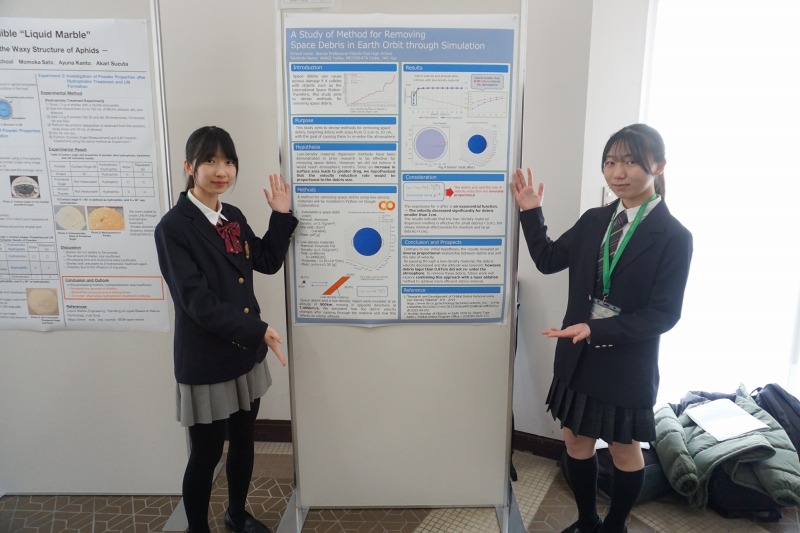

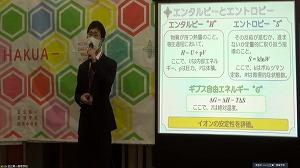

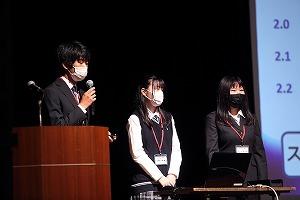

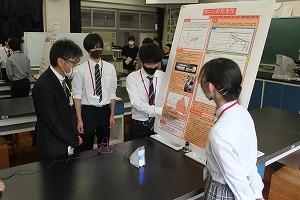

令和7年12月13日(土) 茨城大学で行われた、県立緑岡高校主催の「第11回 英語による科学研究発表会」に白堊研究Ⅱの物理分野と地学分野の生徒が参加し、英語によるショートスピーチとポスターセッションを行いました。

物理分野は “Optimization of wave power generation”(波力発電に関する研究)、地学分野は “A Study on Methods for Removing Space Debris in Earth Orbit through Simulation”(スペースデブリ(宇宙ゴミ)除去に関する研究)というテーマで発表しました。

この日は、前日に研修旅行先のベトナムから帰国したばかりという日程で、エントリーする段階でわかっていたものの、ベトナムへ行く直前まで準備もして、当日は気合で頑張りました!

ショートスピーチは、どちらの班も直前まで練習をして、ジョブズスタイルで堂々と発表していました。また、ポスターセッションでも、難しい場面では、少し日本語を使ったものの、ほぼ英語で質疑応答をこなすことができ、また、聴衆が少ないときには、通りかかる高校生やオブザーバーの専門家たちに声をかけて、積極的に発表を行っていました。

県内からの参加は主催の緑岡高校と本校のみだったので、全国大会や学会並みに東京都をはじめ県外の高校生たちと触れ合うこともでき、英語での発表と合わせて貴重な体験ができました。

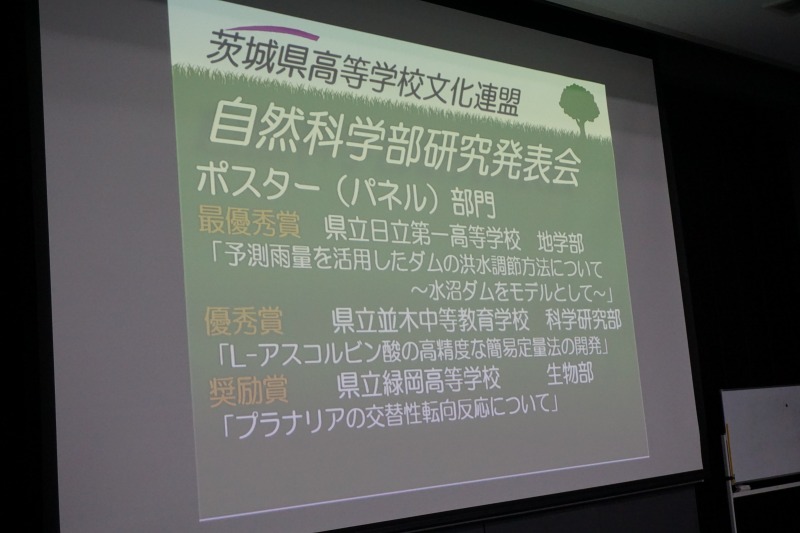

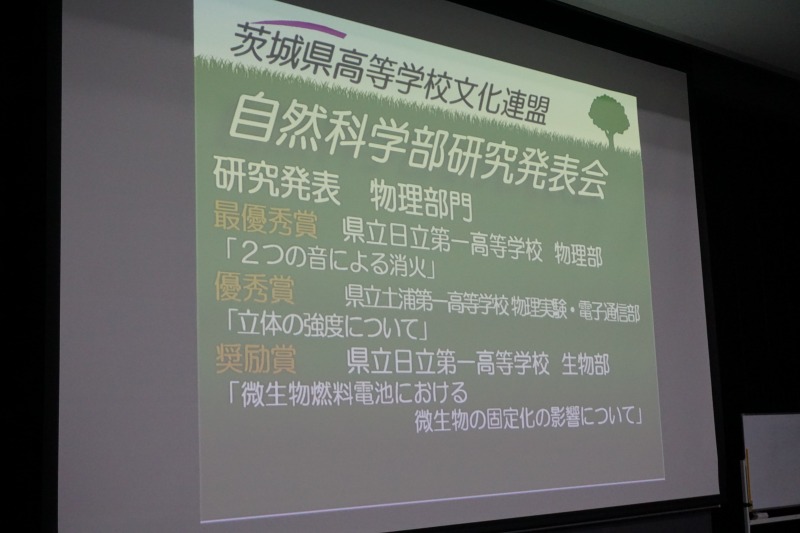

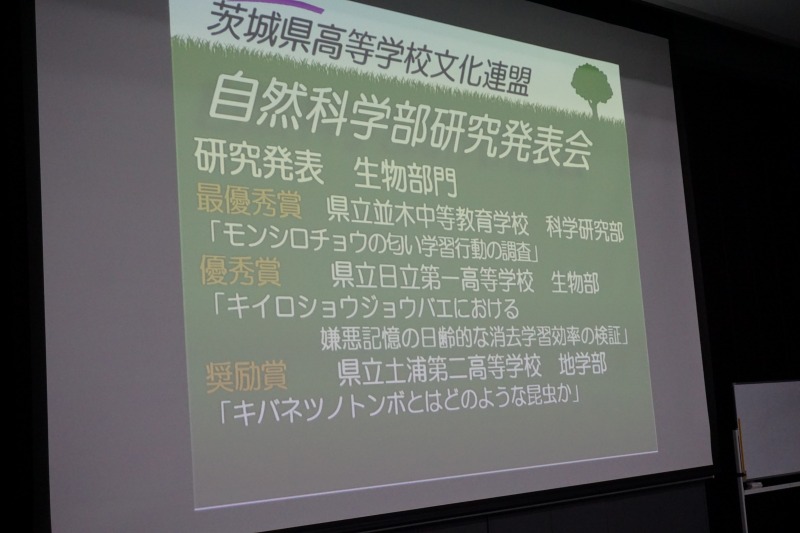

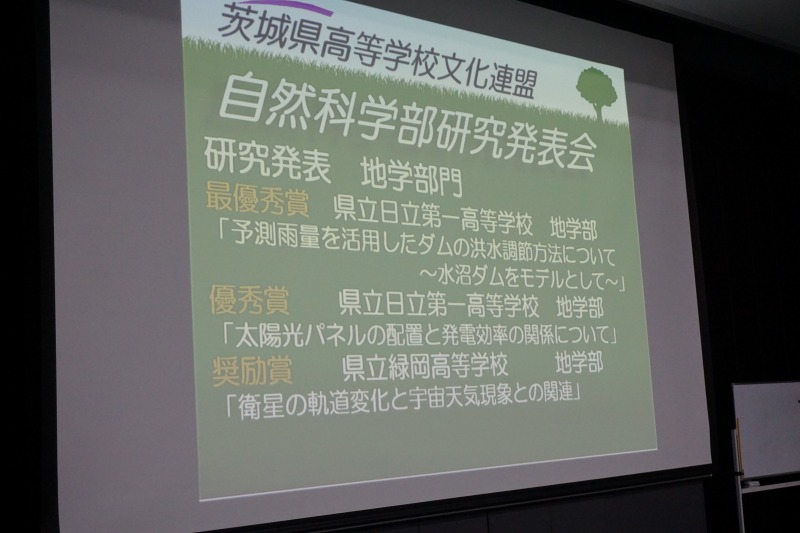

茨城県高文連自然科学部研究発表会~あきた総文2026 茨城県予選~

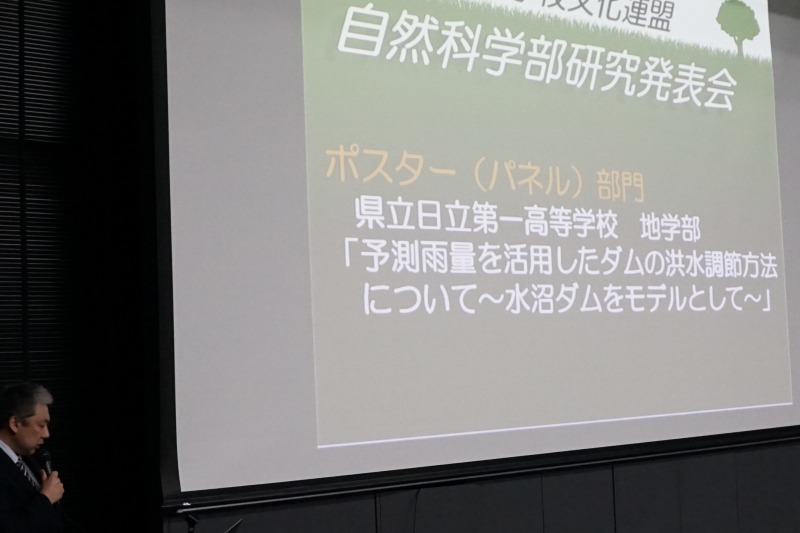

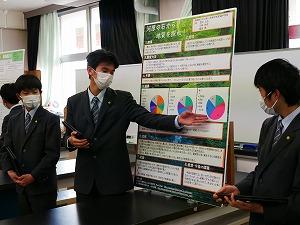

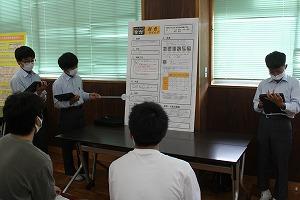

令和7年11月29日(土)、茨城県立土浦第三高等学校で実施された、茨城県高文連自然科学部研究発表会 兼 第50回全国高等学校総合文化祭秋田大会自然科学部門 茨城県予選に、物理部3件、化学部1件、生物部7件、地学部3件の計14件、34名が出場、参加しました。

結果は、下の通りです。

★結果一覧★

ポスター(パネル)部門

【最優秀賞】

「予測雨量を活用したダムの洪水調節方法について~水沼ダムをモデルとして~」

地学部2年 柴田 智明、佐藤 史哉、塩田 想來、中村 廉

→あきた総文2026 茨城県代表

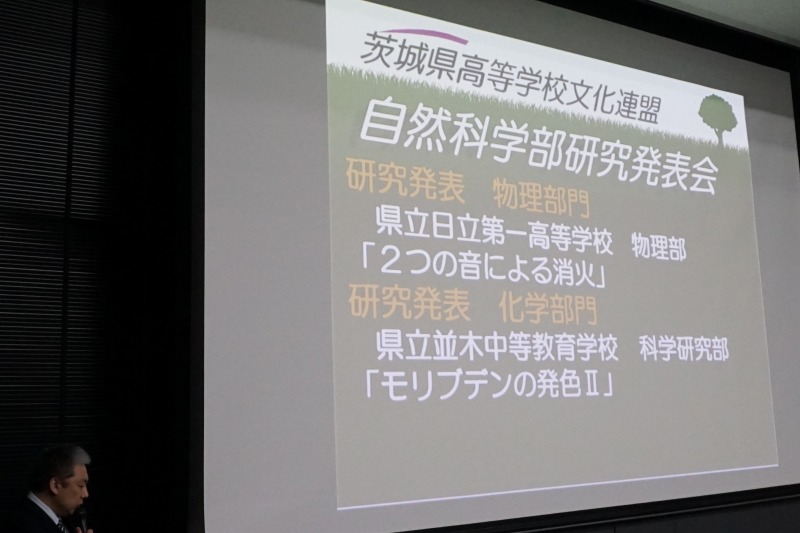

物理部門

【奨励賞】

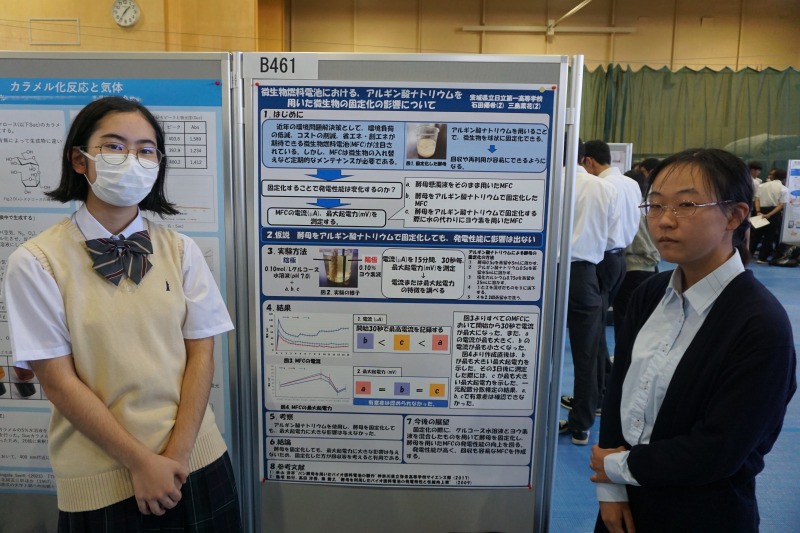

「微生物燃料電池における微生物の固定化の影響について」

生物部2年 三島 菜花、石田 優希

【最優秀賞】

「2つの音による消火」

物理部2年 シャハ ポロミタ、新原 愛那

→あきた総文2026 茨城県代表

化学部門

【優秀賞】

「基質たんぱく質のβシート構造が分解耐性に及ぼす影響」

生物部2年 鈴木 幸音、西村 美玖

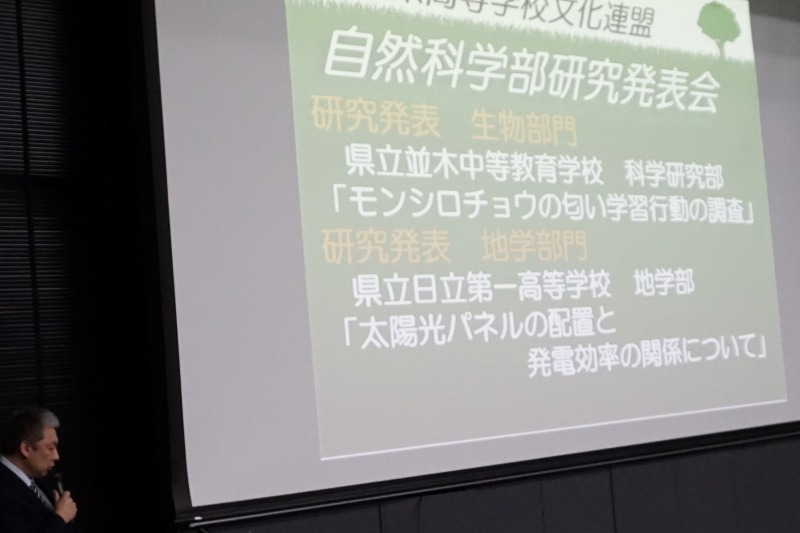

生物部門

【優秀賞】

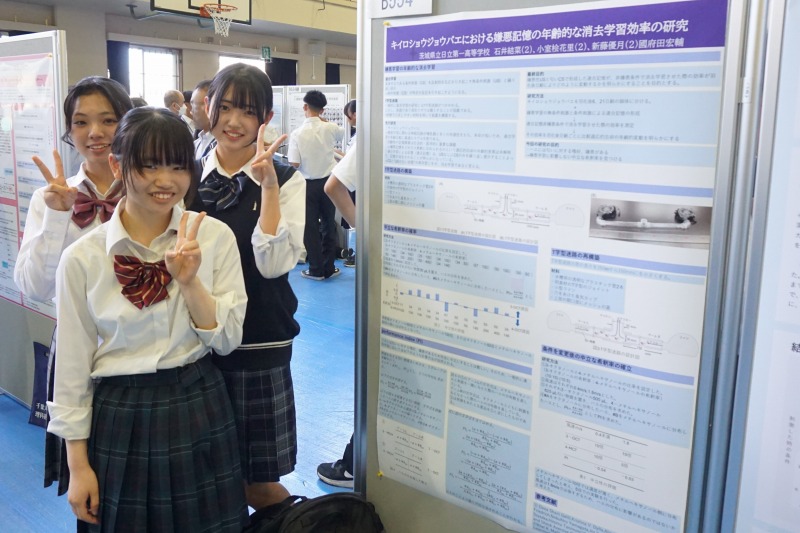

「キイロショウジョウバエにおける嫌悪記憶の日常的な消去学習効率の検証」

生物部2年 新藤 優月、石井 結菜、小室 桧花里

地学部門

【最優秀賞】

「予測雨量を活用したダムの洪水調節方法について~水沼ダムをモデルとして~」

地学部2年 柴田 智明、佐藤 史哉、塩田 想來、中村 廉

【優秀賞】

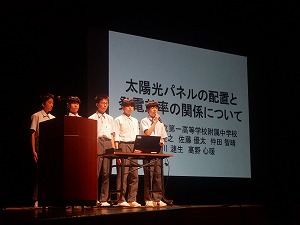

「太陽光パネルの配置と発電効率の関係について」

地学部1年 高橋 諒斗、松田 慶之、大松 優之甫、神代 寧々、小西 結子

→あきた総文2026 茨城県代表

サイエンスセミナー「日立研究所研修」

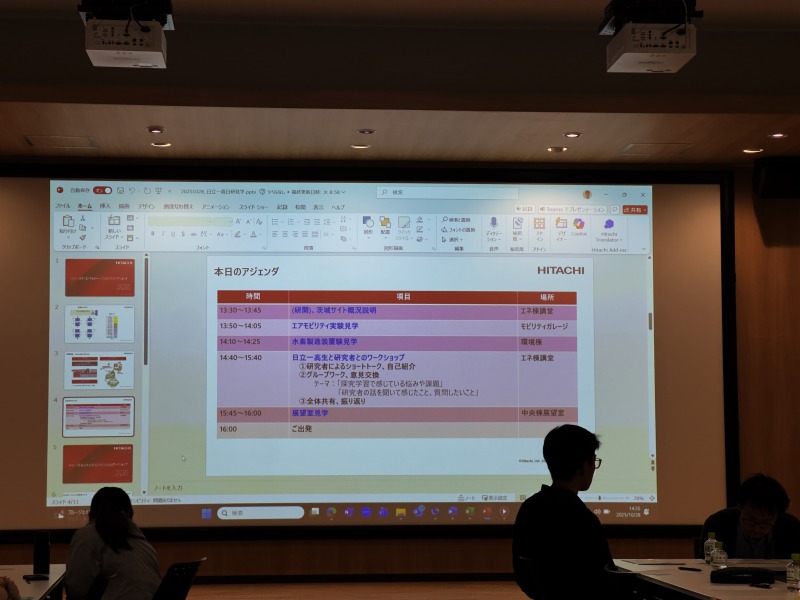

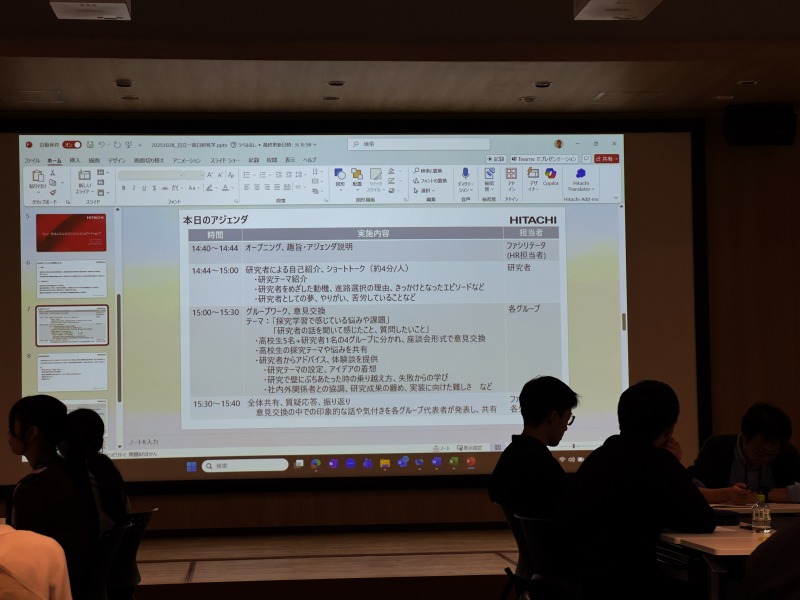

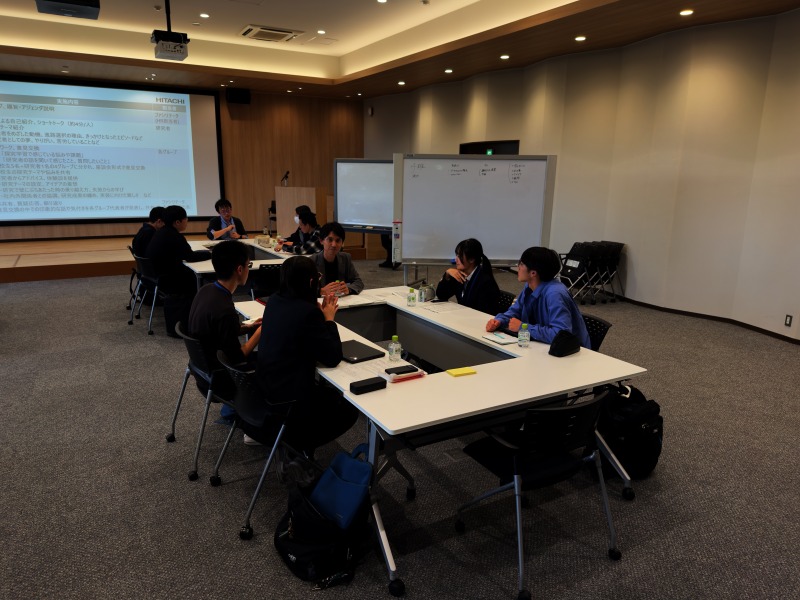

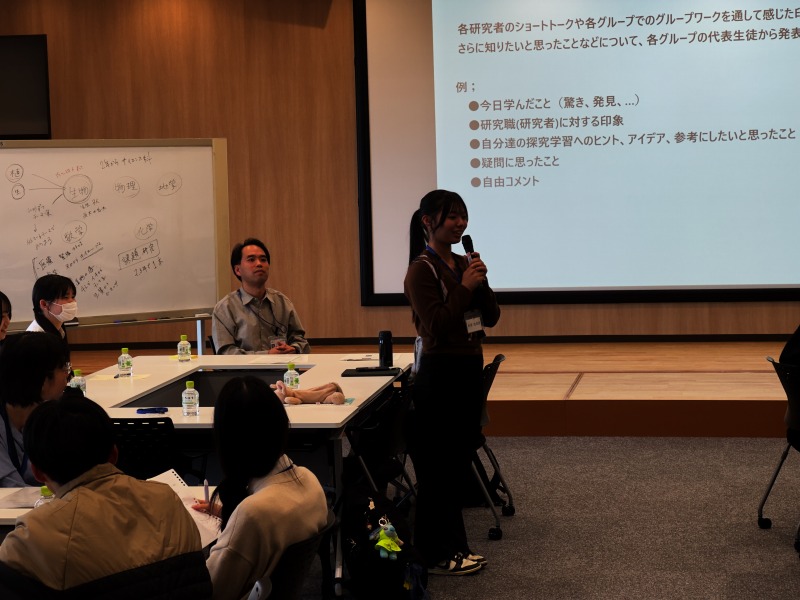

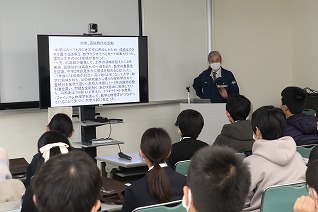

サイエンスセミナー「日立研究所研修」では、株式会社日立製作所 日立研究所での研修を実施しました。

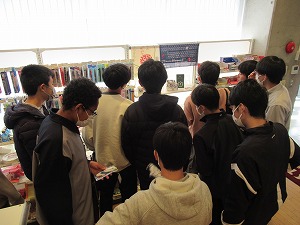

日立研究所では、各所属研究グループの概要発表の後、実験設備を見学しました。例えば水素製造Grでは、小型スタックに高電圧を印加し、水からの電気分解で実際に水素を製造している実験を見せてもらいました。日立Grでは水素製造だけでなく輸送も手がけており、既存の都市ガス配管に水素を混入させ、日東電工の水素分離膜を用いて、使用者側で都市ガス/水素を分離する設備を追加で見せてもらうなど、研究所側からも好意的に協力いただけました。例えばAIを活用したドローン操作の実証実験を行っている研究グループでは、実際にドローンを自動運転により離陸から着陸までの実演を見ることができました。人があらかじめ航路を設定しておいて運行させるだけの場合に比べて、実際に天候や風速などのさまざまなパラメータを自動的に取得して、最適な運行経路を判断して飛行することが可能とのことでした。過疎地域や災害で孤立した地域への物資等の運送など、さまざまな場面での活用を想定していらっしゃるとのことでした。生徒からも積極的に質問があり、関心の高さも伺えました。

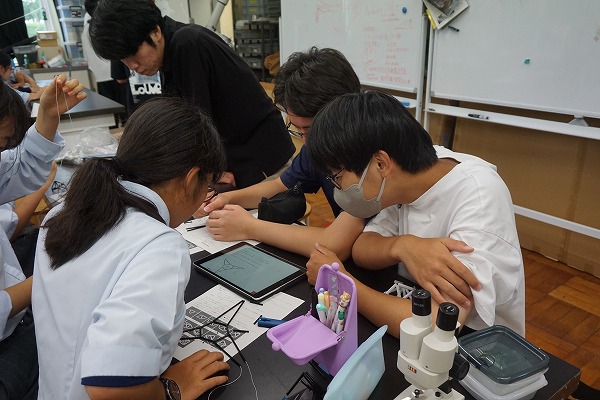

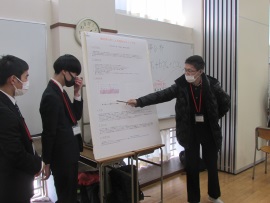

また、今年度から新たに研究者とのワーキングショップを始めており、生徒が日頃から取り組んでいる白亜研究のテーマを現役研究者に説明して質疑応答を含むディスカッションを通じて、研究の着眼点や発想、データの見方などを学ぶ非常によい機会となりした。予定していた時間をオーバーするなど、生徒からも積極的な質問がでており、最先端の科学技術に触れ、研究者の仕事ぶりの一端を知る大変有意義な研修となりました。

受講した生徒から、「今回は日立製作所について学ぶだけでなく、将来の進路や職業を決定する機会になった。」、「研究するに当たっての条件やパラメータ設定のコツや、研究の芯はどこか定める方がよいということなど、色々聞けて良かった。無理に新しいものを研究するのではなく、既にあるものをより良くするためにも研究するんだと言われ、なるほど と思えた。」といった感想を持ちました。高校や大学では学ぶことのできない貴重な経験ができたようです。

開催概要

- 日 時 : 令和7年10月28日(火)※創立記念日

- 場 所 : 日立オリジンパーク、株式会社日立製作所日立研究所

- 参加人数 : 希望生徒16名

サイエンスセミナー「理化学研究所研修」

サイエンスセミナー「理研研修」では、国立研究開発法人理化学研究所での研修を実施しました。当日は広報室の方々が常時付いてくれたため、研究室見学、理研オリジナル商品の見学など、とても楽しく研修できました。

理化学研究所主任研究員 専任研究員 片平和俊 氏から、ナノ表面を実現する新研削手法であるELID 研削法に関する講義を、本校OBの古沢 秀明 氏からはスーパーコンピュータHOKUSAIの説明を頂きました。

実際に研究所やスーパーコンピュータ室を見学し、「想像以上のスケール」、「目で見て感動した」、「普段見られない世界を体験できた」といった感想を持ち、科学への興味や探究心を刺激することができました。生徒たちにとって理化学研究所という「日本の科学の中核」に触れた経験は、今後の学習意欲や進路選択に強い影響を与えると期待されます。

また、「超精密加工についてダイヤモンドを樹脂で固めた従来の研削と比べ、メタルでダイヤモンドを固めたELID加工では、ツルツルな加工がより簡単に効率的にできることを知ることができ、片平先生の説明で加工技術についての理解が深まりました。」「スーパーコンピュータの見学では、普段見ることのできないHOKUSAIを見て触れ、より一層、興味が湧きました。さらに、古沢先生のわかりやすく終始ユーモアのある説明でとても楽しい見学になりました。特に、10年で1/1000程度の価値になってしまうことがとても驚きました。」といった感想を寄せてくれました。

開催概要

- 日 時 : 令和7年10月28日(火)※創立記念日

- 場 所 : 国立研究開発法人理化学研究所 和光地区 埼玉県和光市広沢2-1

- 参加人数 : 生徒23名および引率者2名

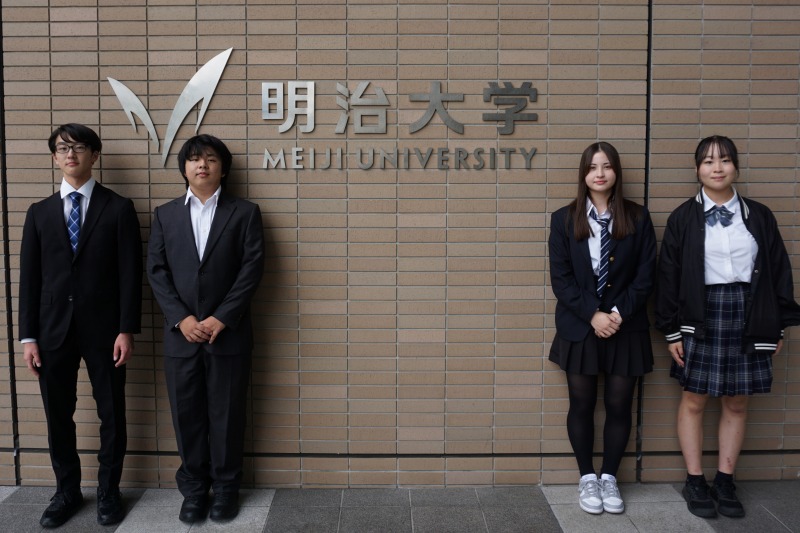

高校生のための現象数理学入門講座と研究発表会2025

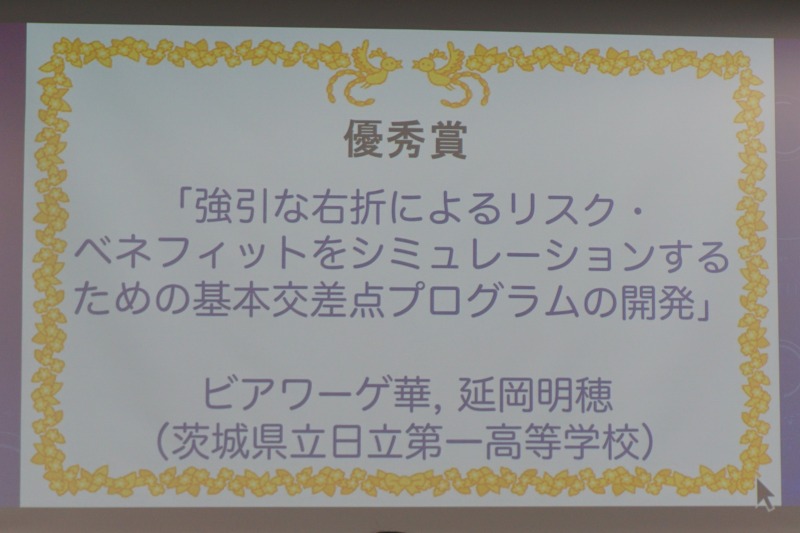

令和7年10月12日(土)明治大学中野キャンパスで実施された、高校生のための現象数理物理学入門講座と研究発表会2025にて、物理部と地学部の2年次、2グループがポスター発表を行い、揃って「優秀賞」を頂くことができました!

ポスター発表では、たくさんのコメントやアドバイスをいただき、今後の研究の参考になりました。また、矢崎成俊先生の講演は、奇数と偶数の不思議について、ドミノや紙コップ、キーホルダリングなどを使った実習を伴うもので、生徒たちも難しい内容の講演でしたが、楽しそうに最後まで拝聴していました。

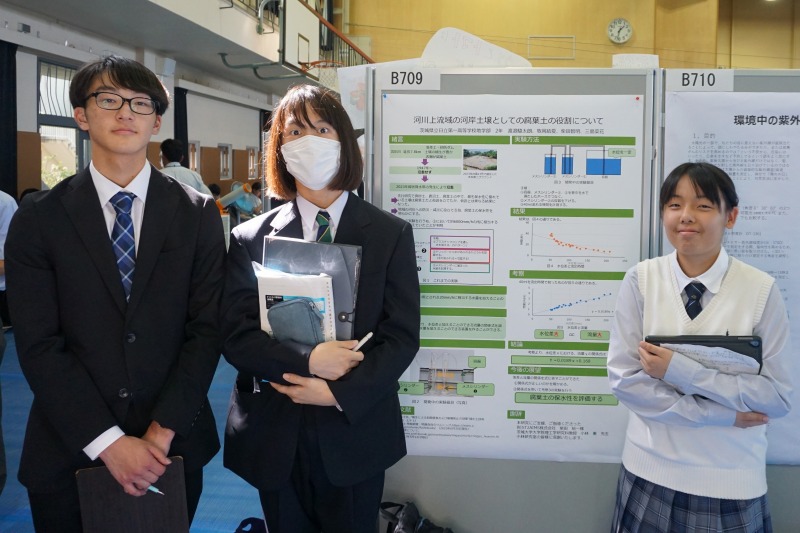

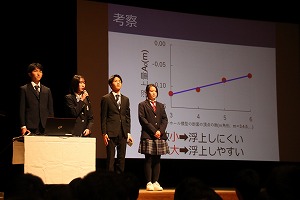

第19回高校生理科研究発表会@千葉大学

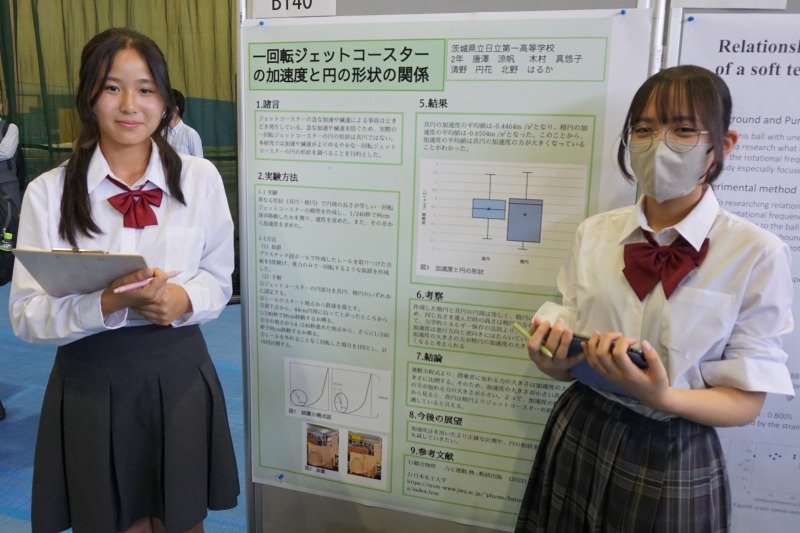

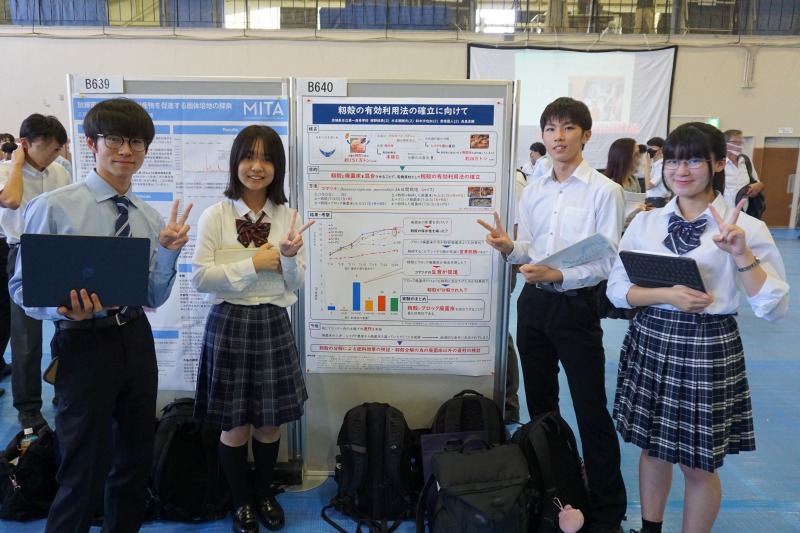

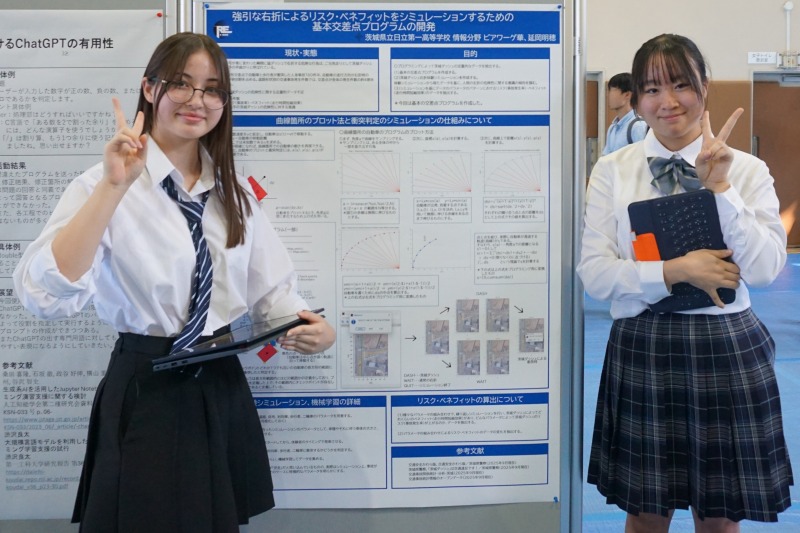

令和7年9月27日(土)、千葉大学 西千葉キャンパスで実施された、第19回高校生理科研究発表会にて、サイエンス科2年次の白堊研究Ⅱで研究しているグループや科学系部活動の研究グループ、12グループ・35名がポスター発表を行いました。

このうち、生物部2年次の「基質たんぱく質のβシート構造が分解耐性に及ぼす影響」と地学部1年次の「太陽光パネルの配置と発電効率の関係について」の2件が「優秀賞」を頂くことができました。

★ 発表テーマ ★

【白堊研究Ⅱ】(サイエンス科2年次)

1回転ジェットコースターの円の形状と加速度の関係について(物理分野)

籾殻の有効利用法の確立に向けて(生物分野)

ビニル傘を用いた透過光の変化がコマツナの生育に与える影響(生物分野)

【物理部】

強引な右折によるリスク-ベネフィットをシミュレーションするための交差点プログラムの開発

【生物部】

基質たんぱく質のβシート構造が分解耐性に及ぼす影響の検証

微生物燃料電池における、アルギン酸ナトリウムを用いた微生物の固定化の影響について

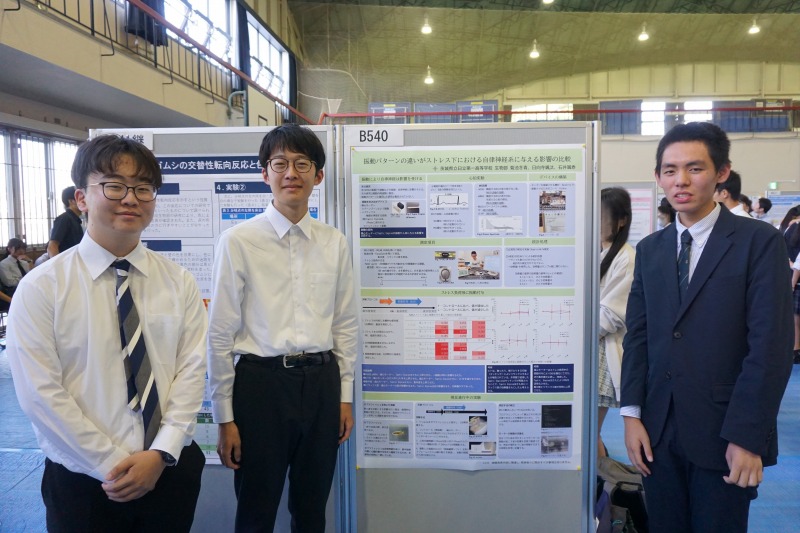

異なるパターンの振動付与がストレス下における自律神経系に与える影響の比較

キイロショウジョウバエにおける嫌悪性連合学習による記憶の年齢依存的な消去学習効率の検証

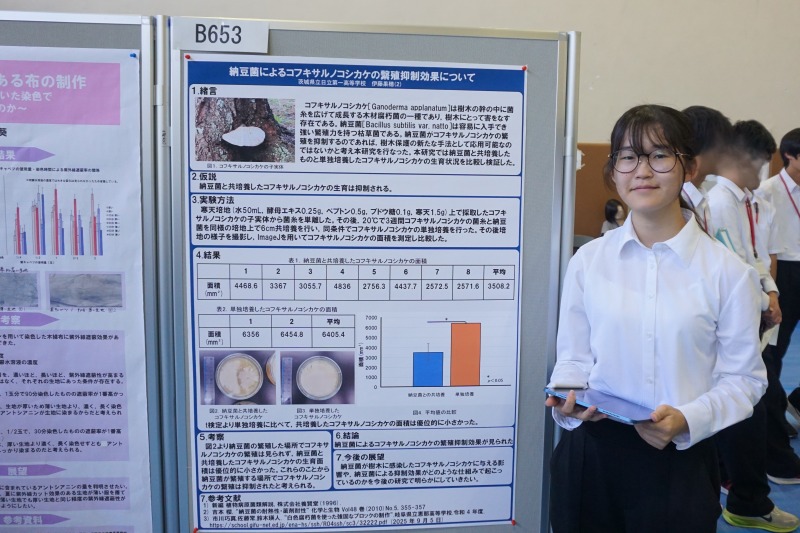

納豆菌によるコフキサルノコシカケの繁殖抑制効果について

【地学部】

河川上流域の河岸土壌としての役割について

太陽光パネルの配置と発電効率の関係について(優秀賞)

水沼ダムの最適な洪水調節方法について

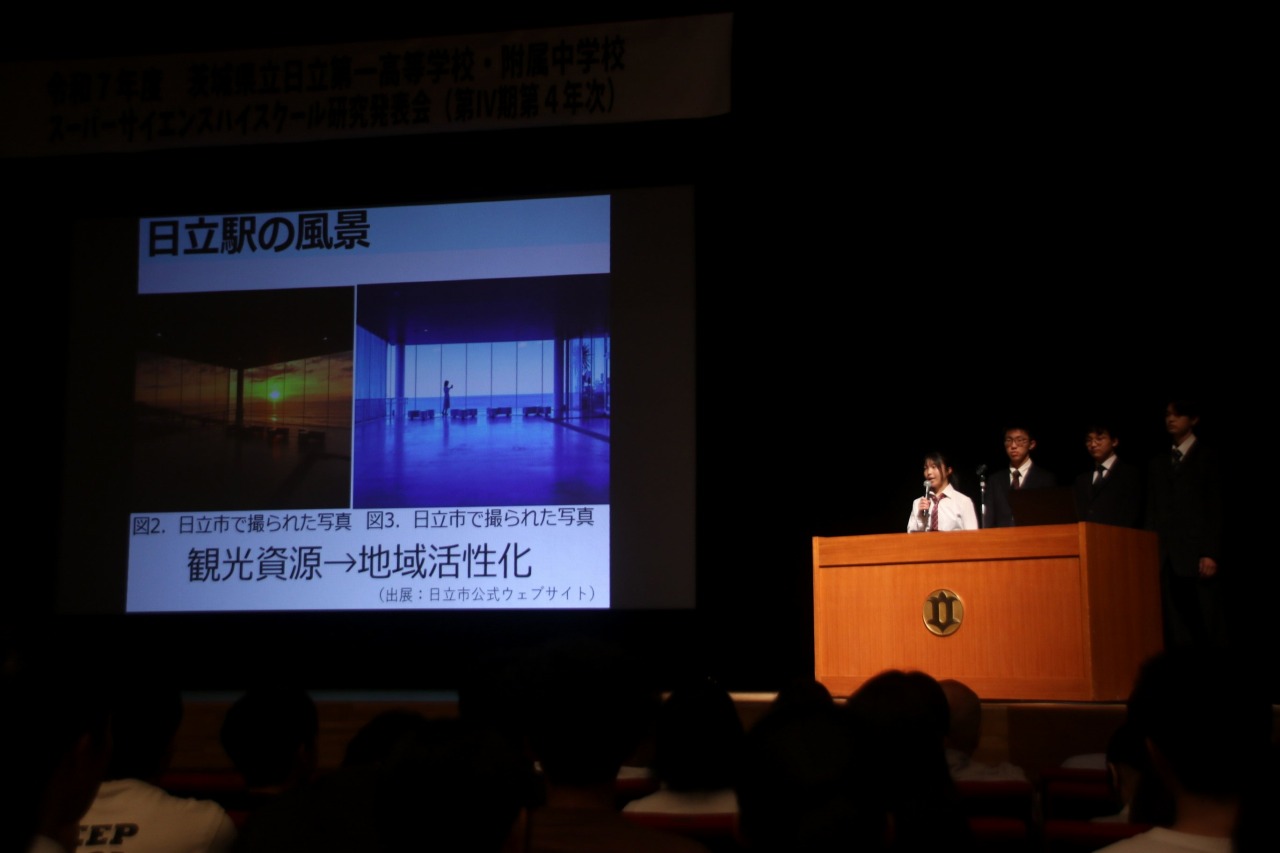

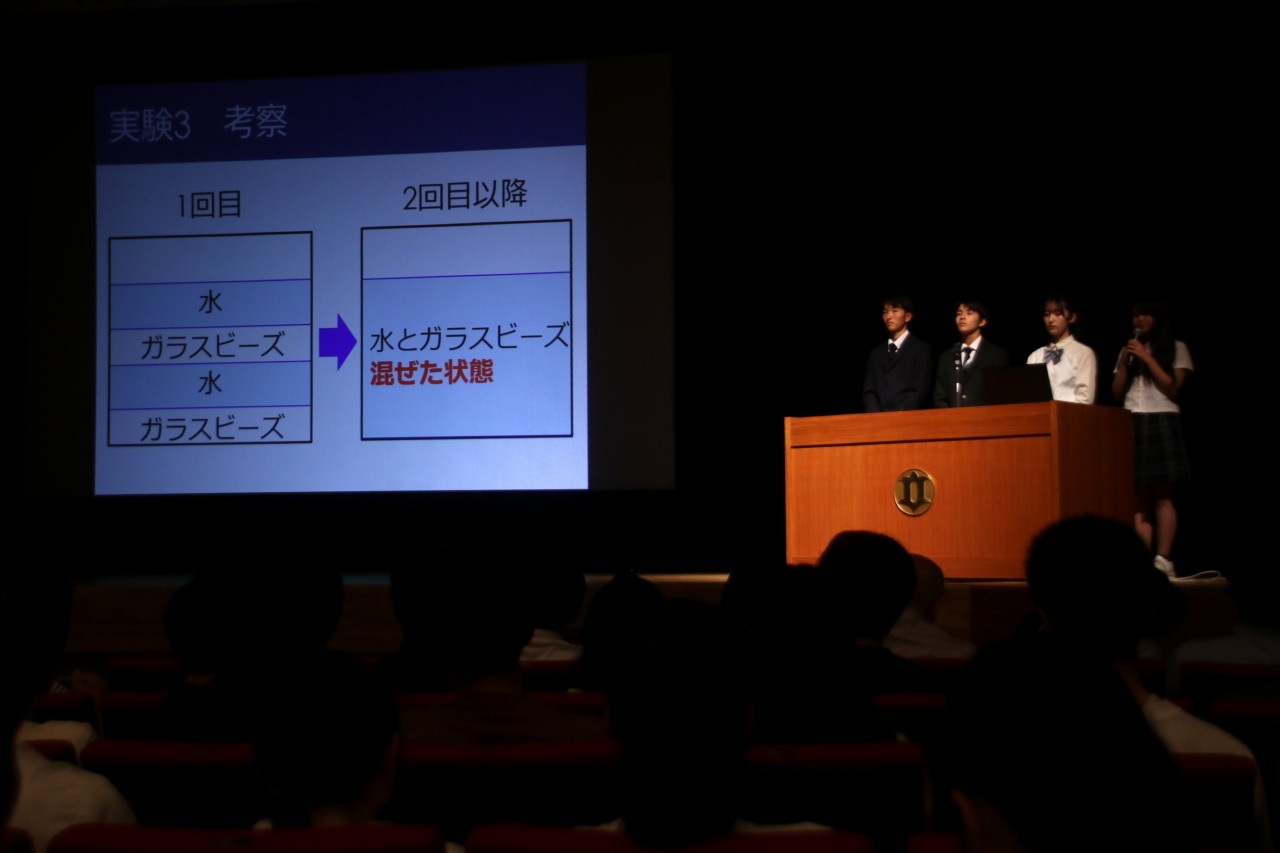

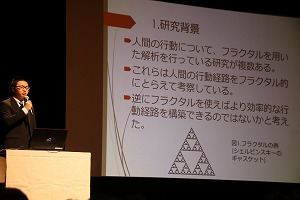

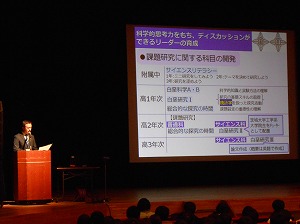

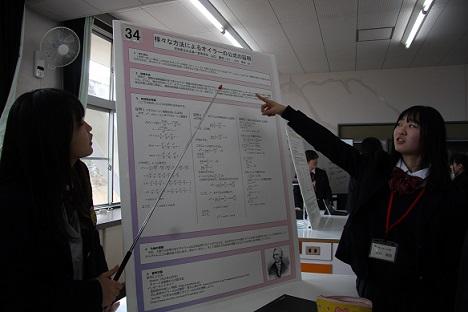

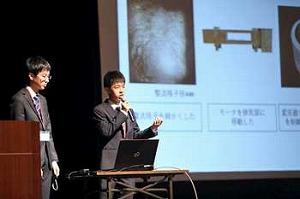

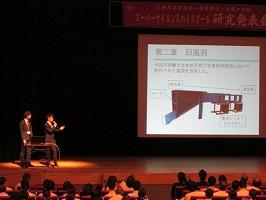

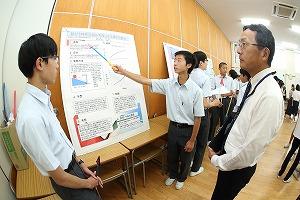

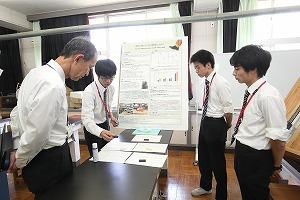

スーパーサイエンスハイスクール研究発表会

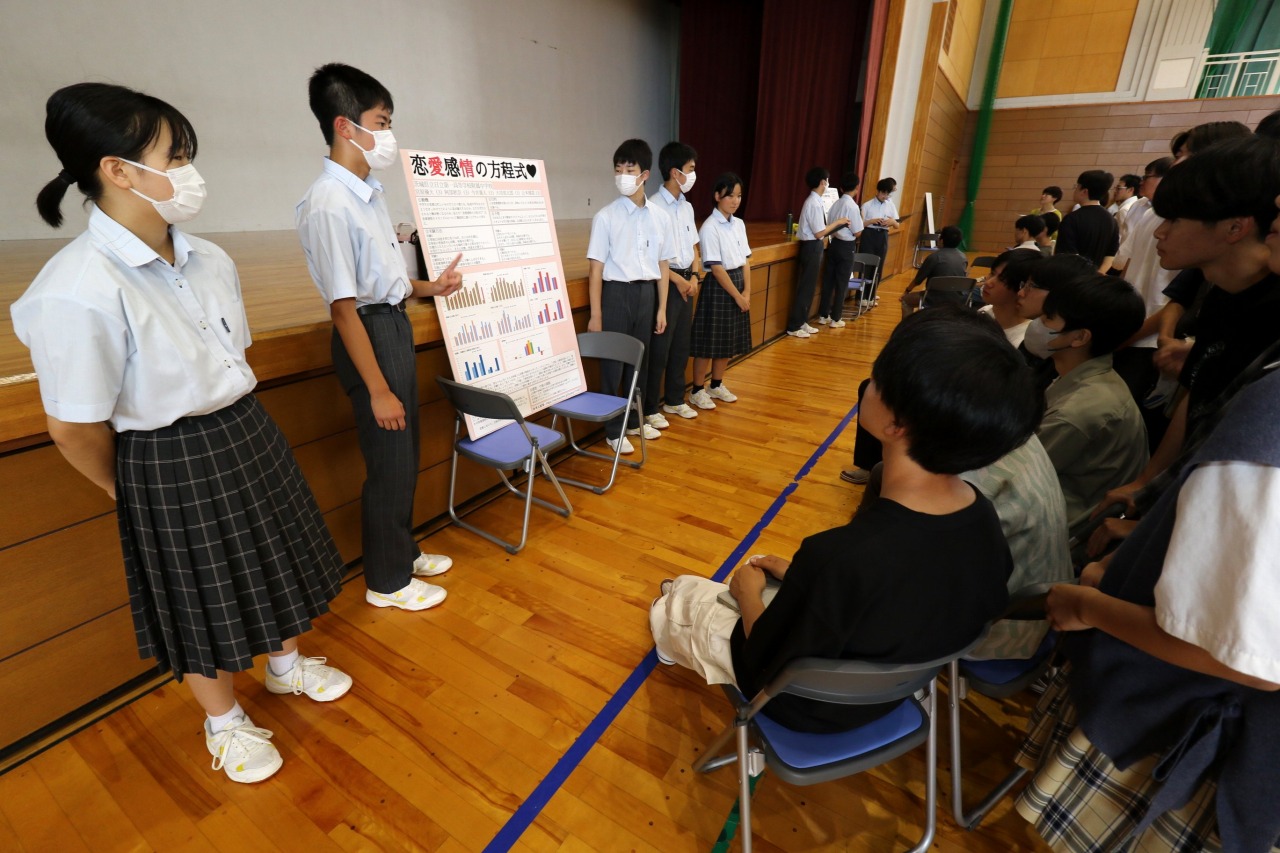

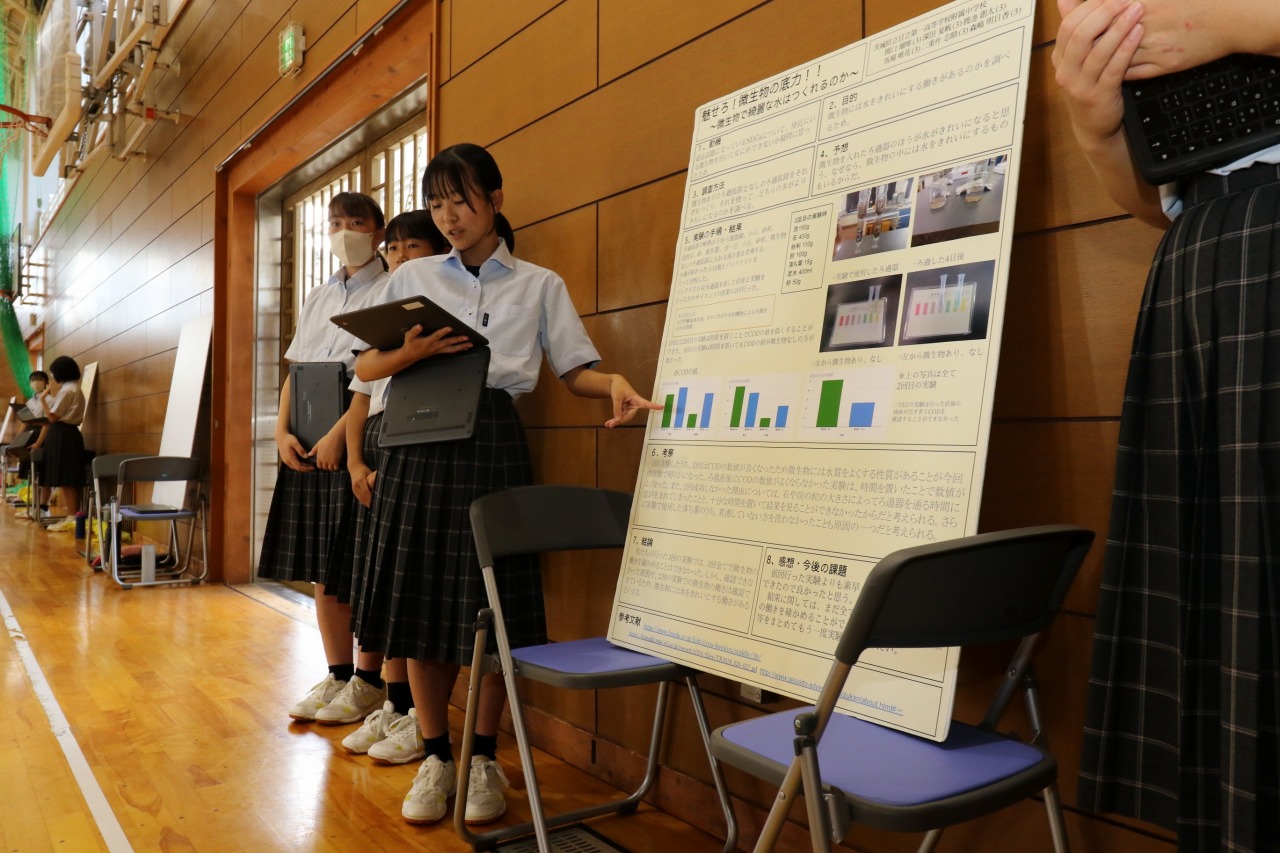

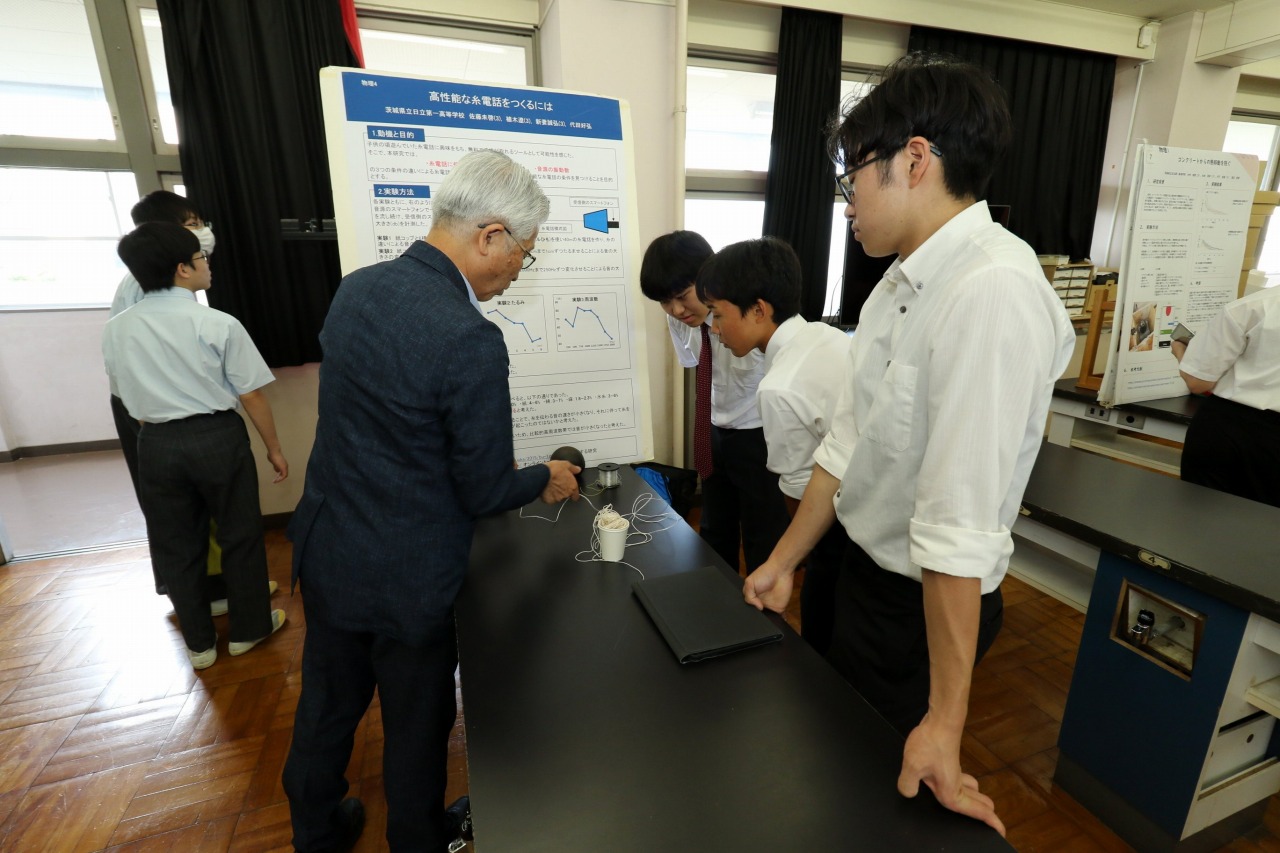

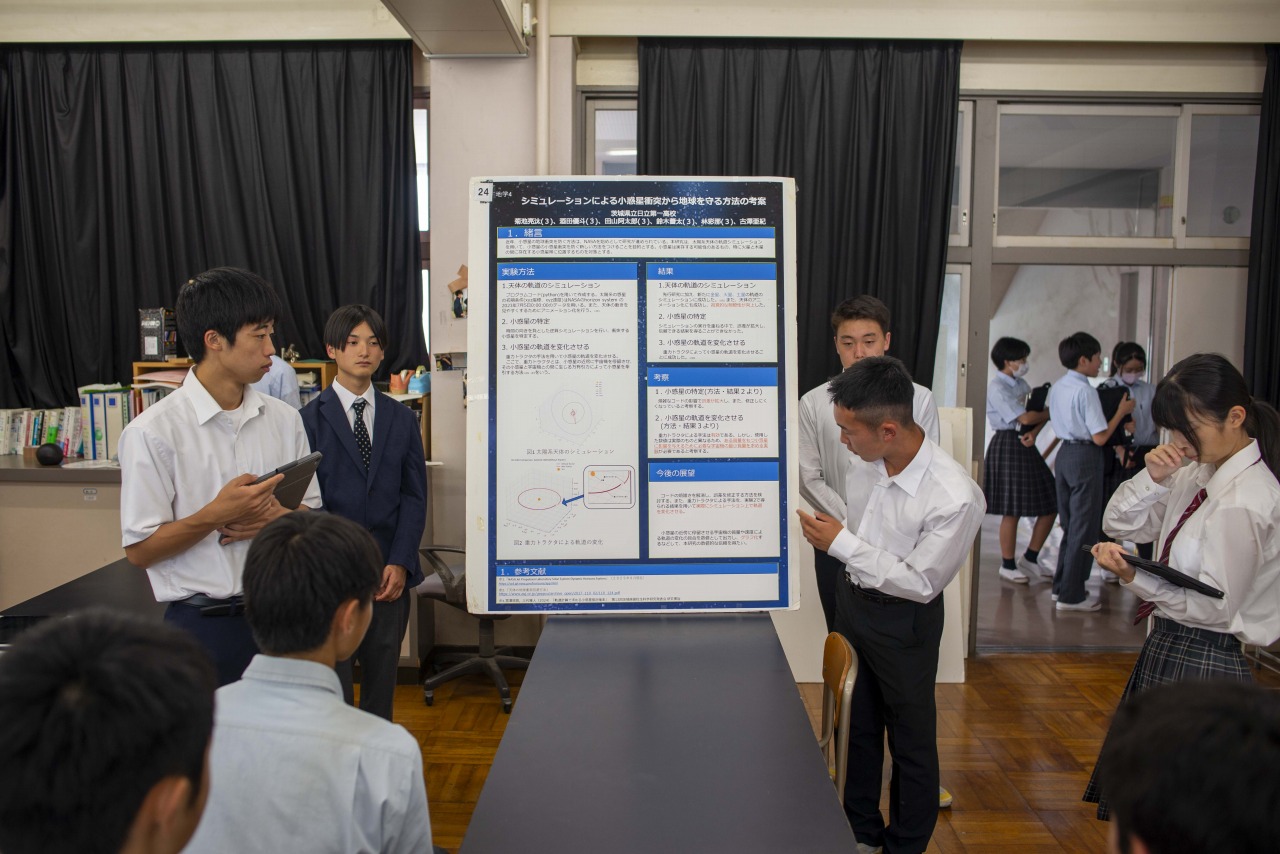

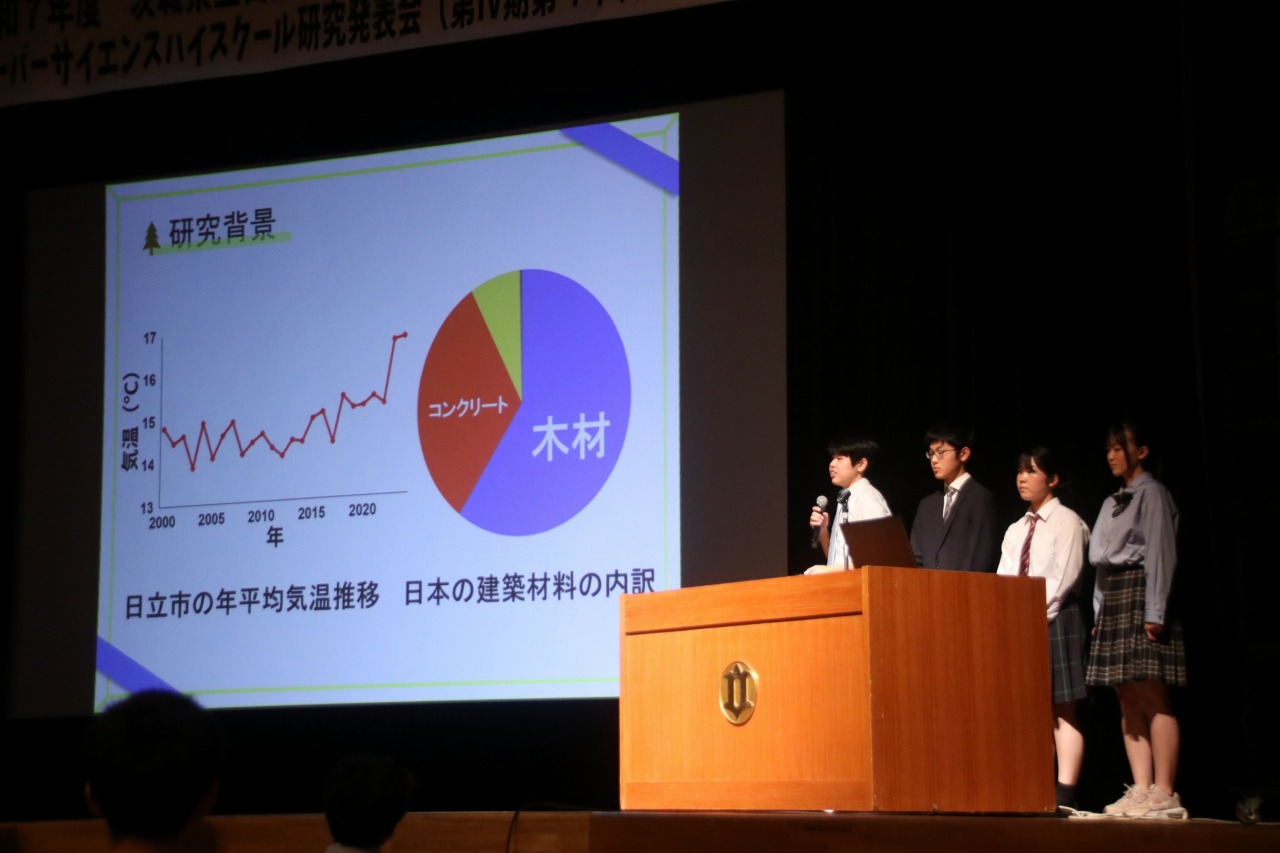

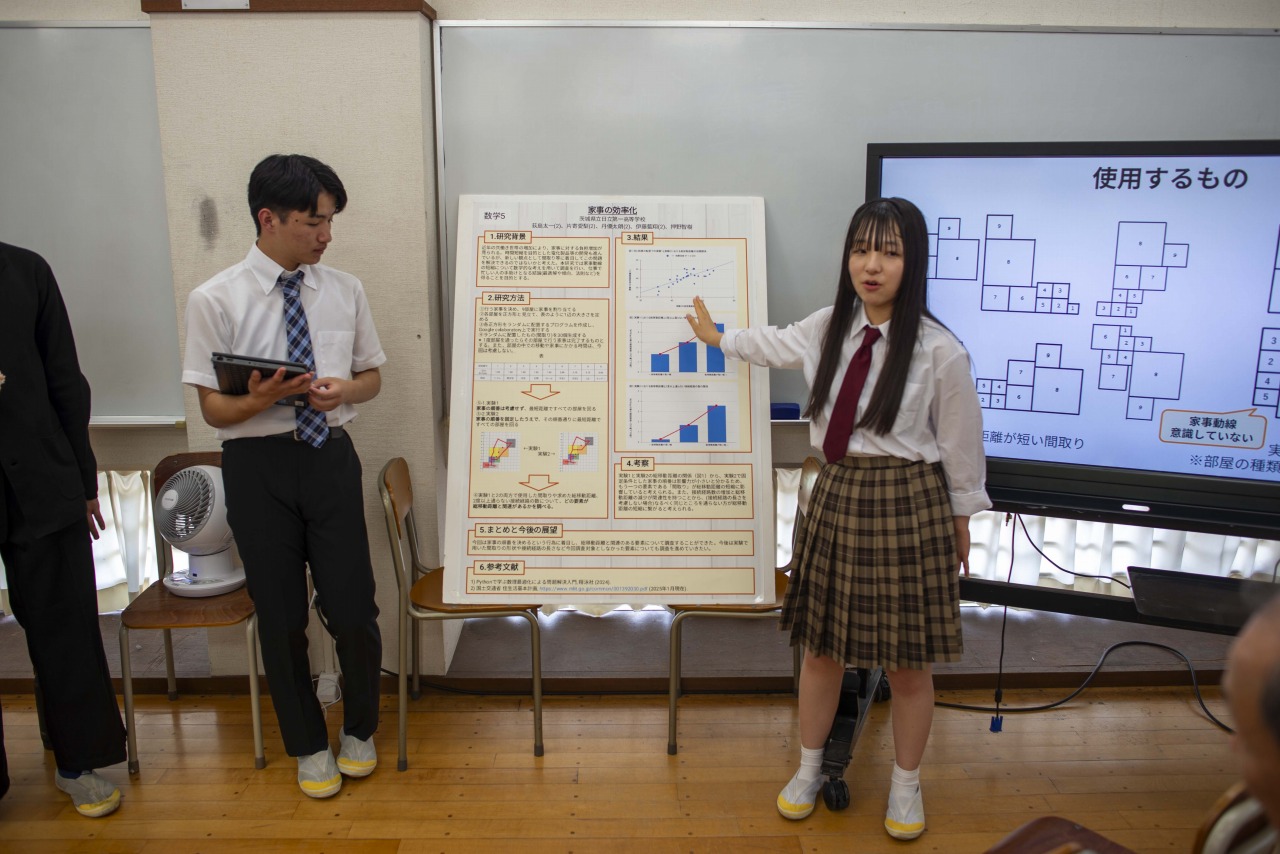

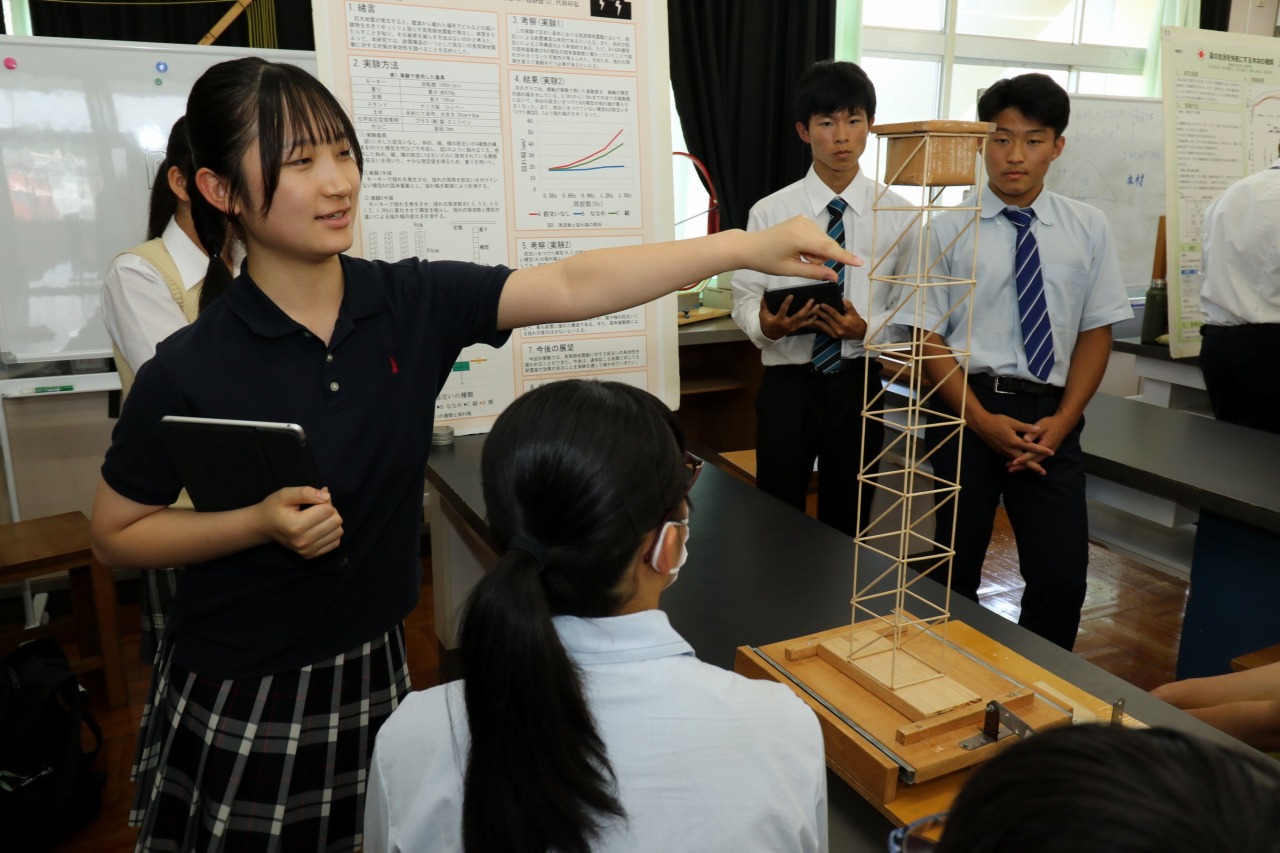

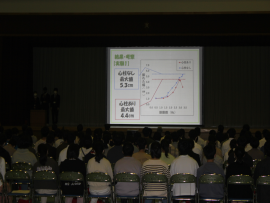

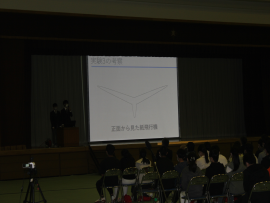

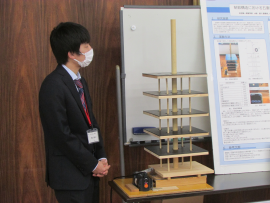

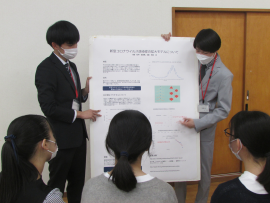

令和7年6月27日(金)、SSH研究発表会を開催しました。

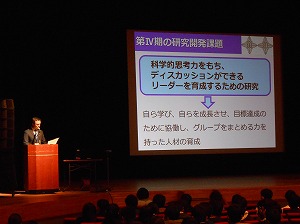

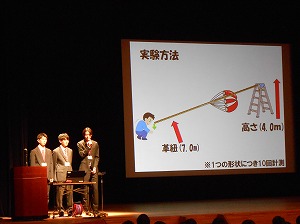

午前は日立市民会館にて、開会行事に続き口頭発表を、午後は本校にてポスター発表を行いました。

高校3年次サイエンス科の「白堊研究Ⅲ」では、2月の成果発表会や3月の茨城県高校生科学研究発表会で発表した際の審査員の先生方や仲間たちからのご指導やコメントを受け、研究をさらに深化させてきた成果を、5分野(数学、物理、化学、生物、地学)に分かれて発表しました。

他にも、附属中3年生の「サイエンスリテラシー」、普通科3年次の「白堊タイム」、科学系部活動が全国大会で発表したテーマなどの発表が行われました。

口頭発表(日立市民会館)

中学3年生「サイエンスリテラシー」2件

普通科3年次「白堊タイム」2件

サイエンス科3年次「白堊研究Ⅲ」5件(数学・物理・化学・生物・地学)

科学系部活動「全国大会出場テーマ」4件

ポスター発表(本校体育館・本校白堊会館・特別棟)

中学3学年「サイエンスリテラシー」21件

高校3年次サイエンス科「白堊研究Ⅲ」24件

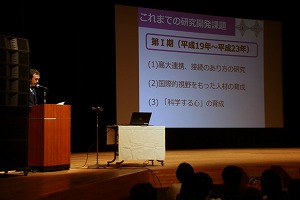

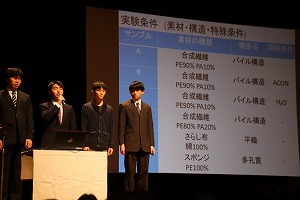

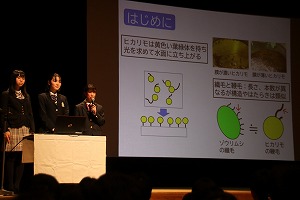

発表会の様子

開会行事

代表者による口頭発表

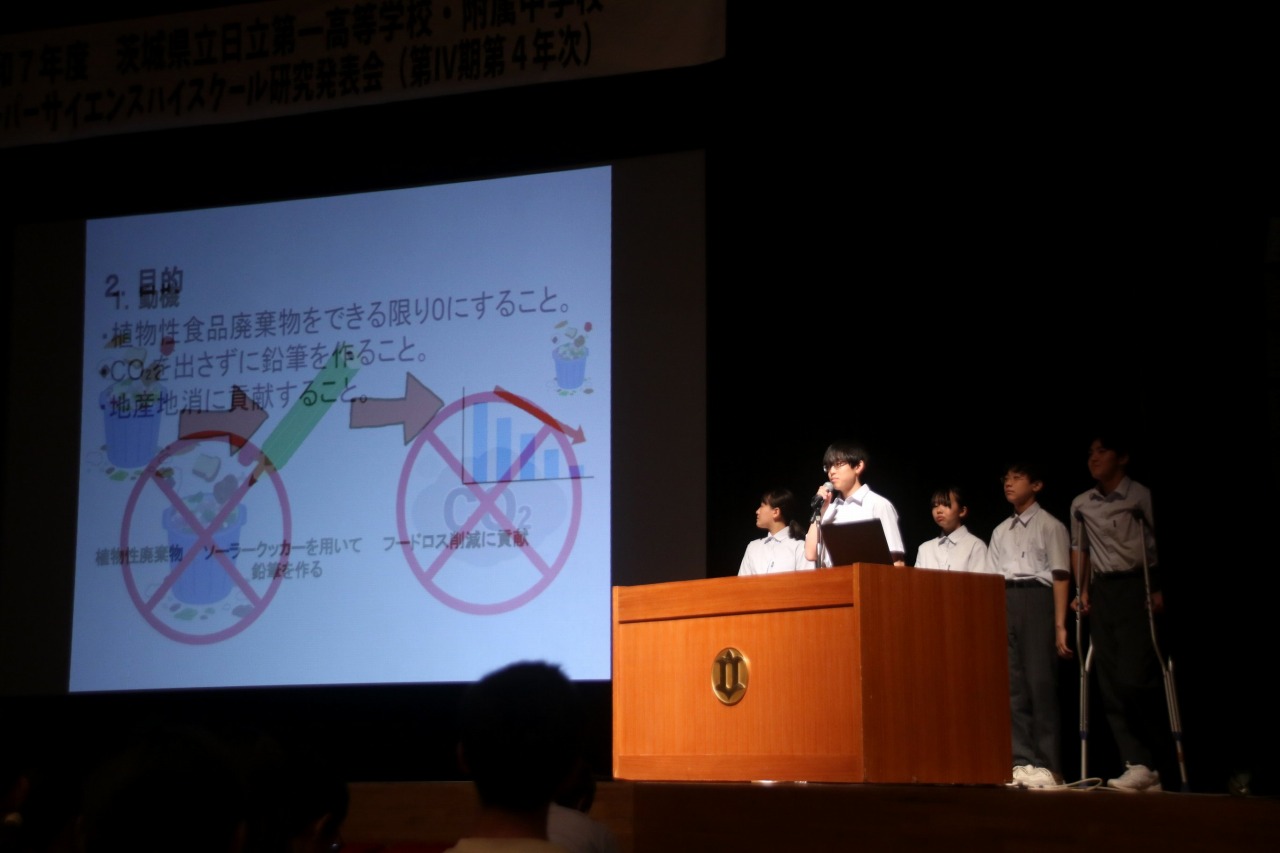

附属中学校3年 サイエンスリテラシー 代表

「ギリ食べられるかもしれなくもない?!野菜鉛筆」

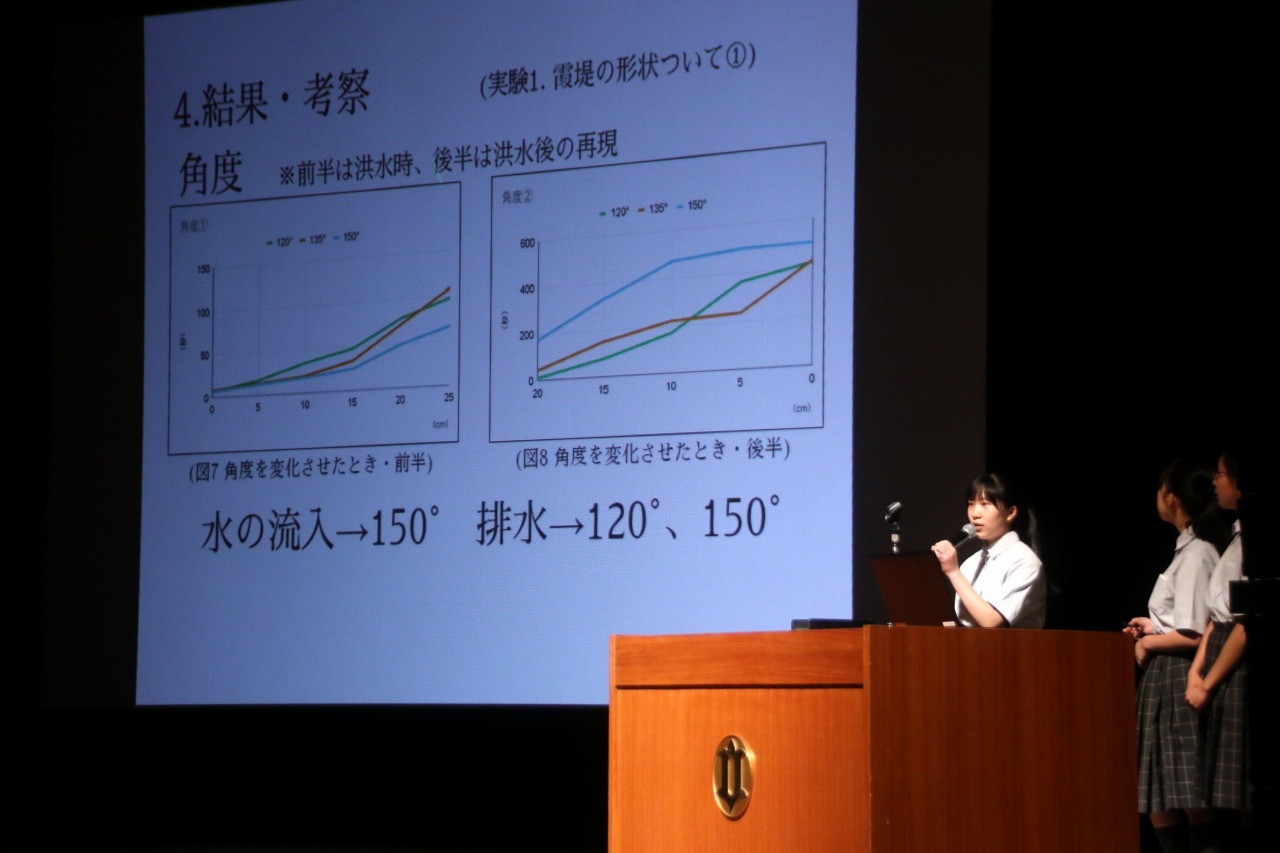

「水害を防ぐのに適した霞堤の研究について」

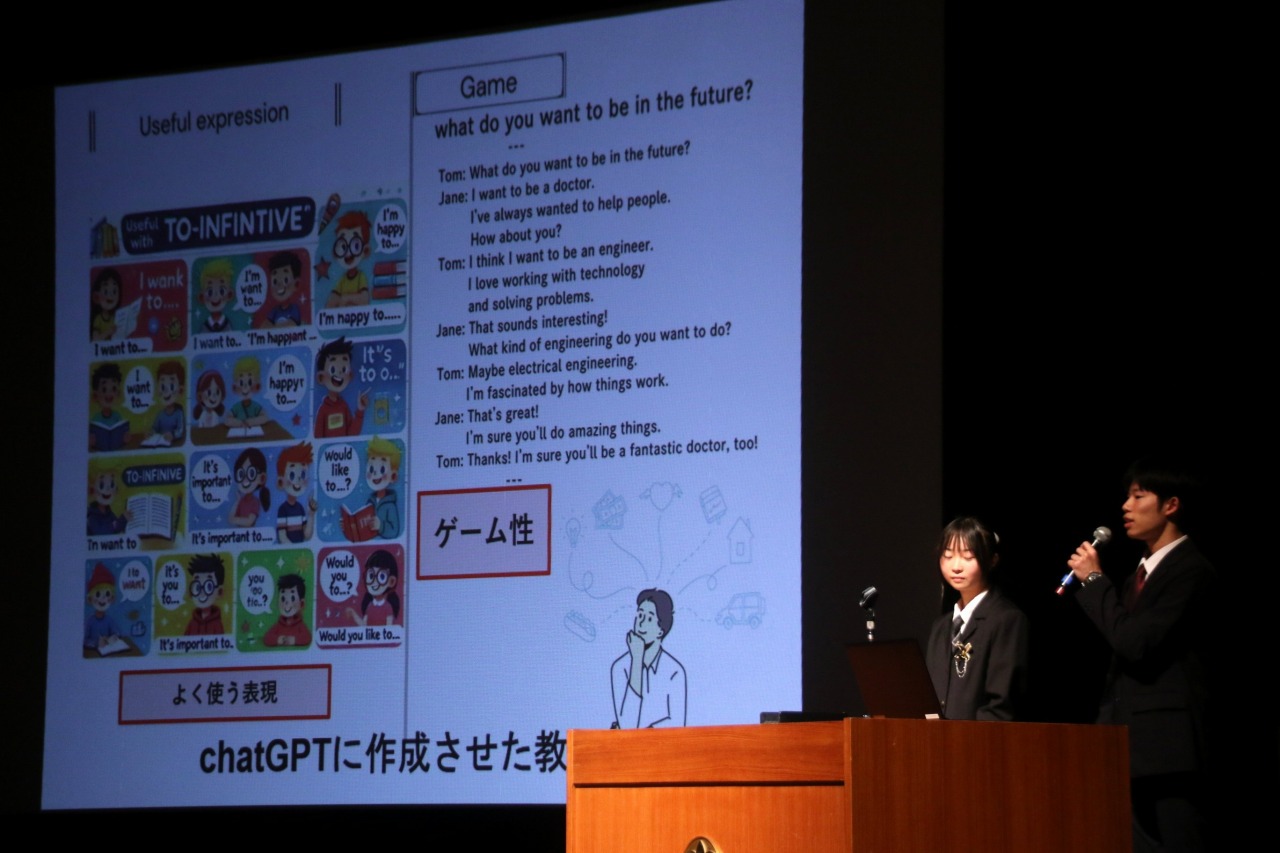

普通科3年次 白堊タイム 代表

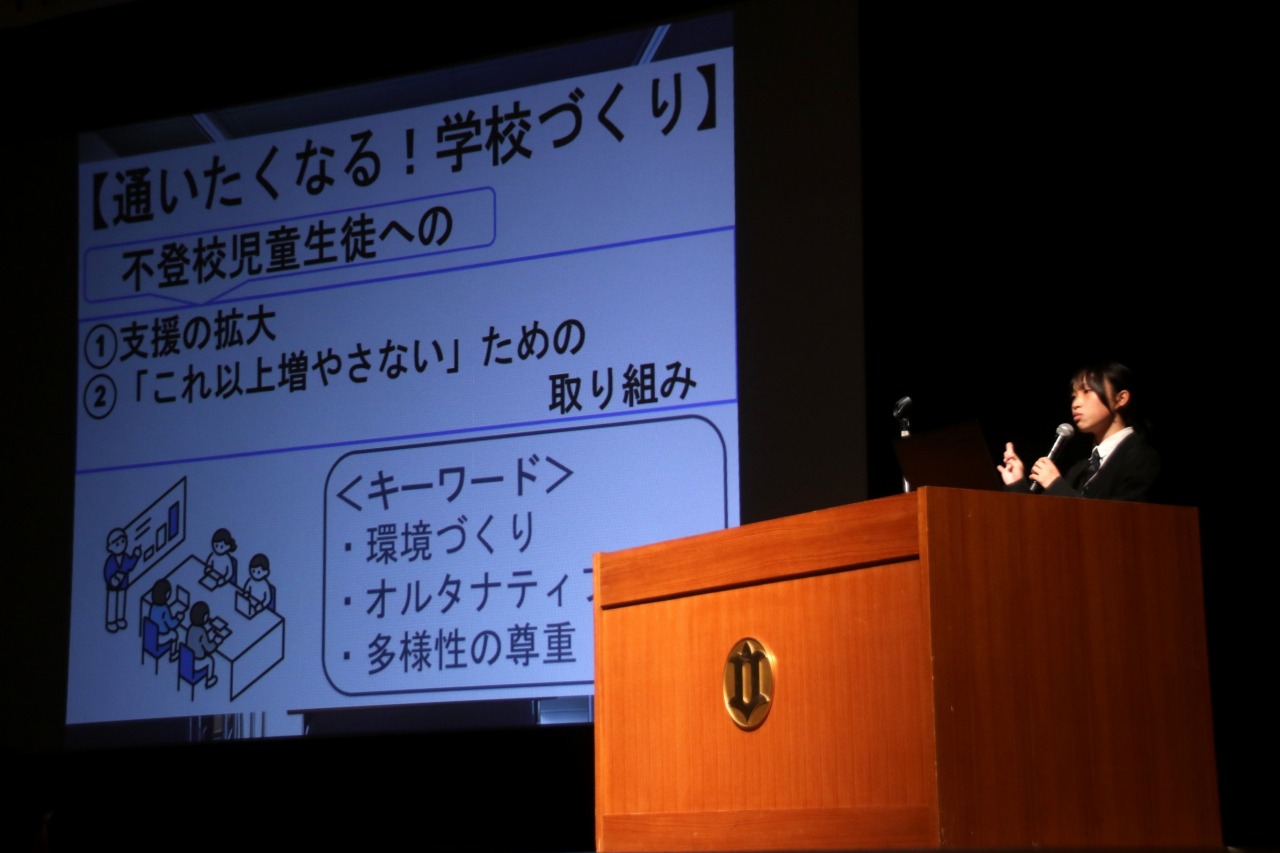

「明日も通いたい!学校づくり」

「Let’s make a new English textbook」

サイエンス科3年次 学校設定科目「白堊研究Ⅲ」代表

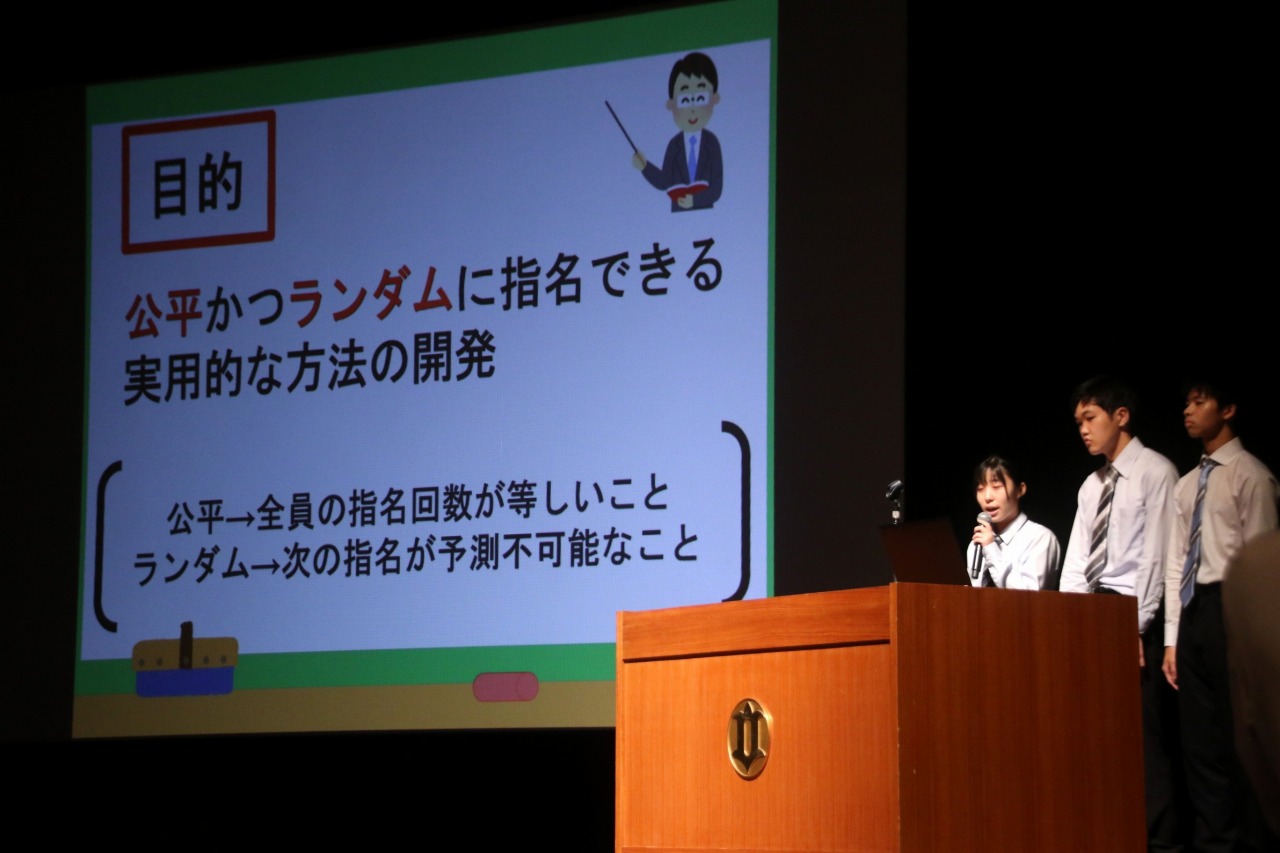

数学 「授業においてランダムかつ一番公平な指名方法を模索する」

物理 「夏の生活を快適にする木材の種類」

化学 「口腔内反射区の刺激による身体に与える影響」

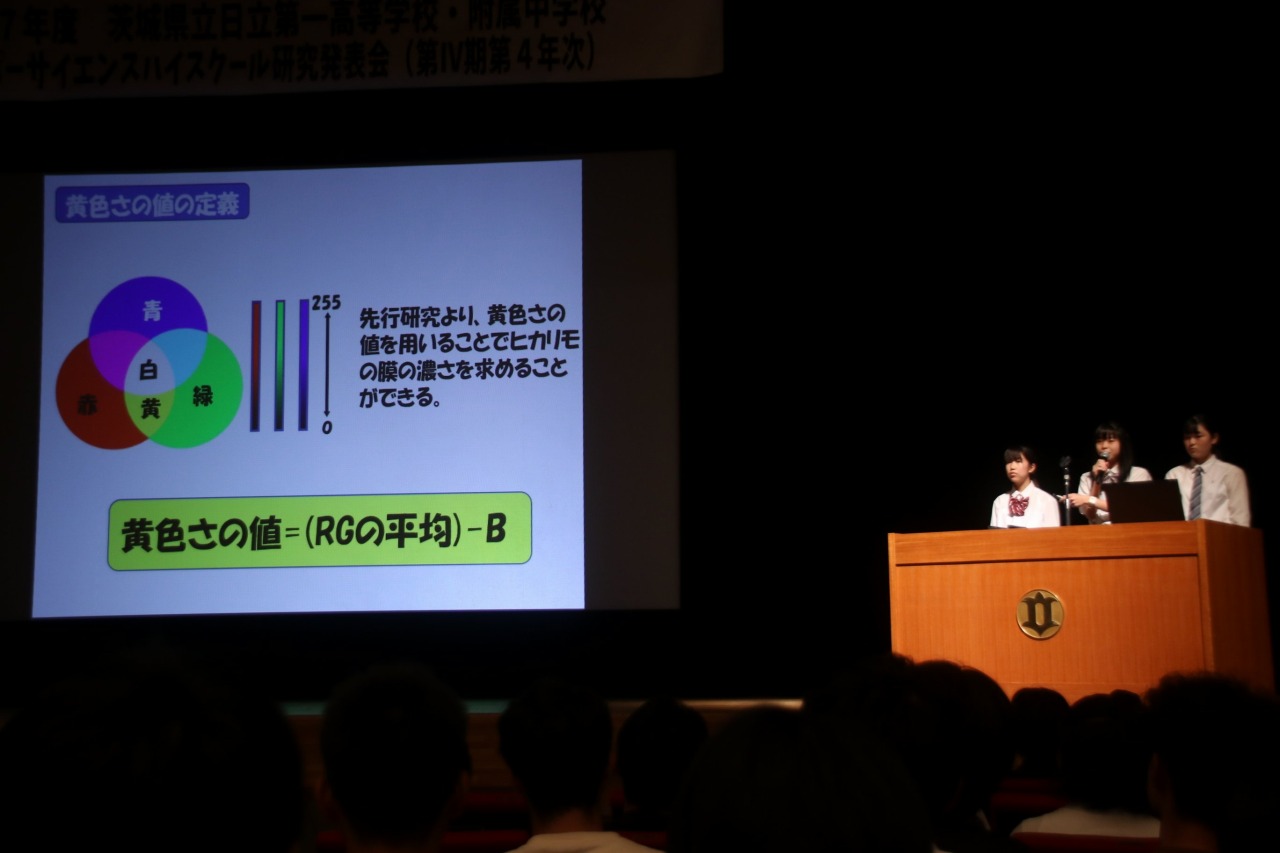

生物 「電流を流すことによるヒカリモの膜形成への影響について」

地学 「日立の気象的な観点による空の考察」

高校部活動代表

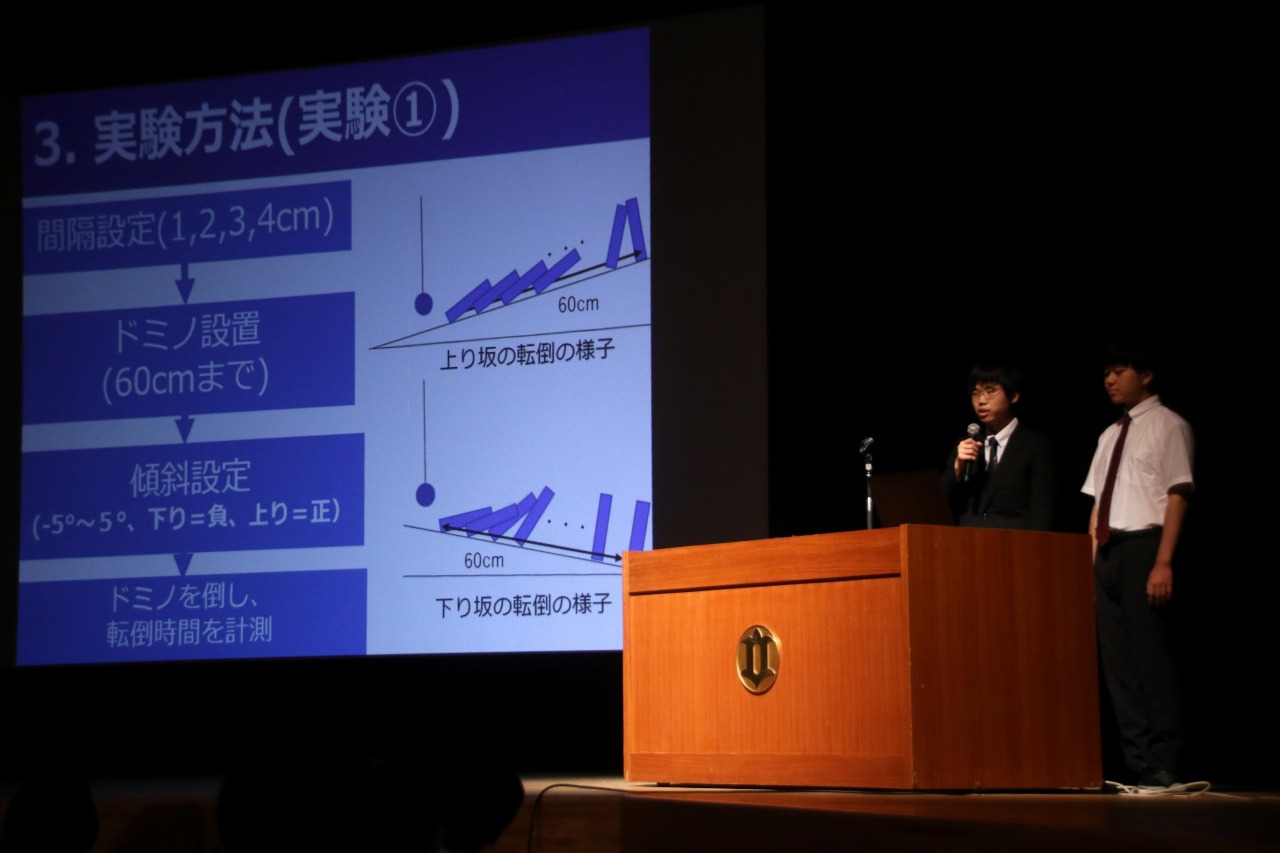

物理部「ドミノ倒しの規則性と考察Ⅱ」

生物部「3Dプリンターを活用した浸透圧法によるモル濃度測定法の開発」

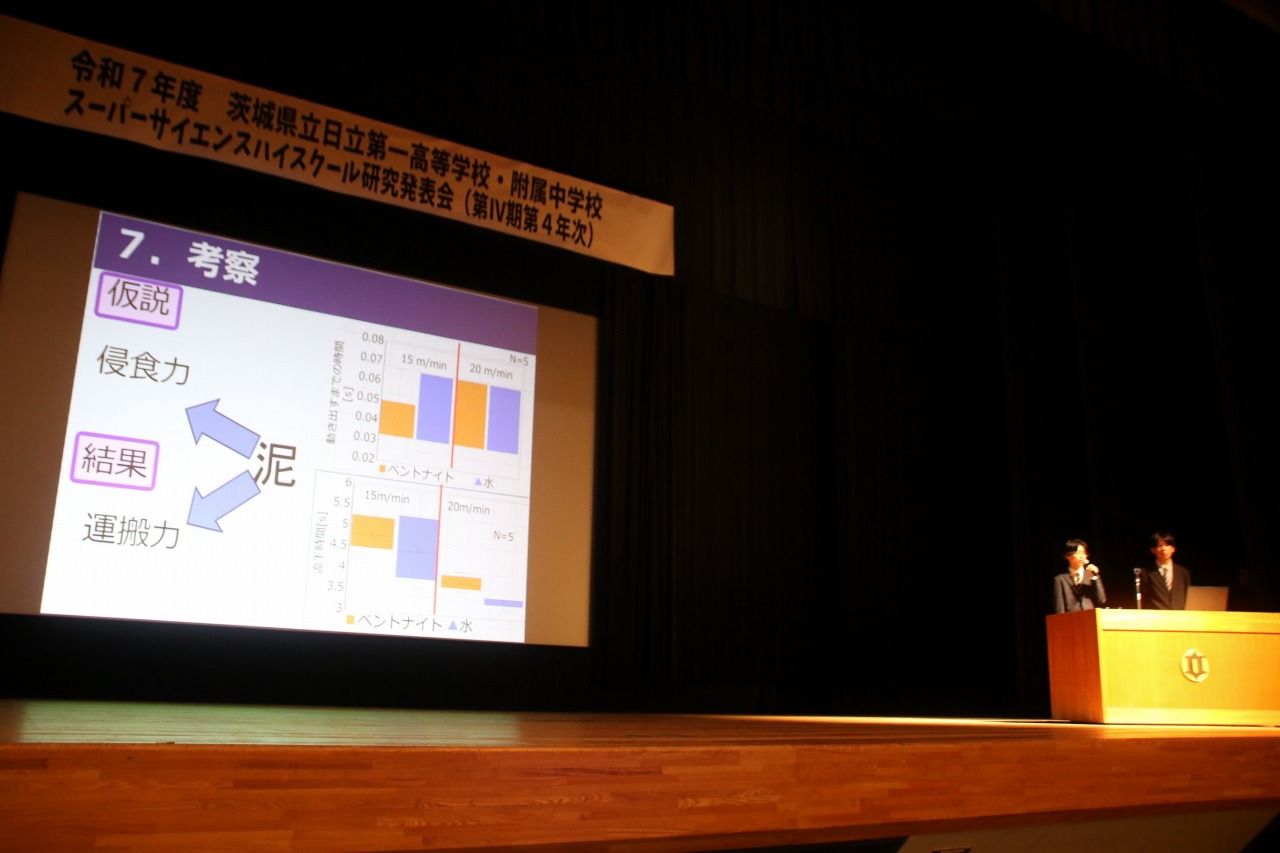

地学部「流水中の真砂土が流水の侵食力に与える影響について」

地学部「液状化現象発生時におけるマンホールの形状と浮き上がりの関係」

ポスター発表

中学3学年

「サイエンスリテラシー」(21テーマ)

高校3年次サイエンス科

「白堊研究Ⅲ」(24テーマ)

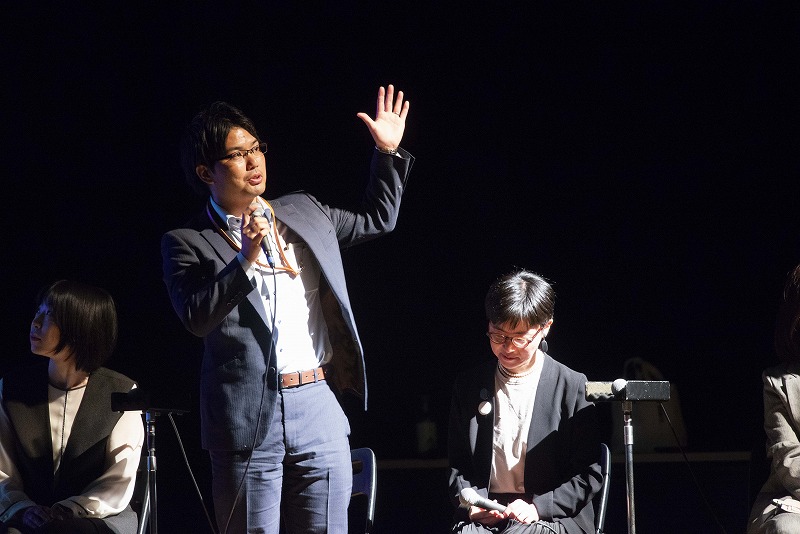

SSH科学講演会

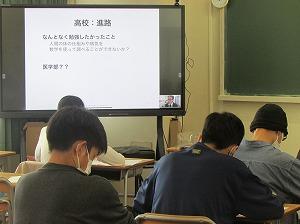

令和7年5月8日(木)、日立市民会館にて「SSH科学講演会」を実施いたしました。本年度は、例年とは趣向を変え、30分の科学講演に続き、90分間のキャリアパスに関するパネルディスカッションを行いました。

本講演会は、株式会社日立製作所様の全面的なご協力のもと、講演講師とパネリスト4名の計5名の先生方にご足労いただき、開催の運びとなりました。短期間にもかかわらず、本校のわがままな依頼に丁寧にご対応いただいた日立製作所の皆様に、この場をお借りして深く感謝申し上げます。

まずは、研究開発グループ技師長であり、プラネタリーバウンダリープロジェクトのプロジェクトリーダーである、鈴木朋子先生に「未来を創る知の融合:社会課題に立ち向かう次世代の役割」という題目でご講演いただきました。先生の研究内容はもちろん、日立製作所やそこで働く人々の多様性について、中学校1年生から高校3年次生の全校生徒にわかりやすく説明いただきました。

また、課題研究を重視するSSH指定校である本校では、中学生・高校生共に、日頃から研究発表の機会を多く設けています。鈴木先生が講演で使用された、視覚的に工夫されたスライド構成や、専門知識を分かりやすく解説する巧みさは、生徒たちの今後の研究発表やプレゼンテーションにおいて大いに参考となるでしょう。司会の教員が、その素晴らしさに感銘を受け、生徒たちに積極的に学ぶよう促す場面も見られました。

その後、研究開発グループの池ヶ谷和弘先生にファシリテーターを務めていただき、講演いただいた鈴木先生、同じく主任デザイナーの坂東敦子先生、研究員の藤田晋士先生、日立エナジージャパン株式会社 HRビジネスパートナーの岸田紗代子先生の計5名の先生方でパネルディスカッションをしていただきました。

それぞれの先生が、どんな学生時代を過ごしたのか、大学の選択、なぜ日立製作所への入社を選んだのか、今後の目標などについてお話しいただきました。先生方の大学での専攻は、文系・理系という中高生にも理解しやすい区分ですが、その後のキャリアパスは多岐にわたり、就職後に学位を取得された方、仕事をしながら理系から文系の大学院に進学された方、国際色豊かな職場で活躍されている方など、多様な経験をお話しくださいました。

また、今回の講演では、事前アンケートや講演途中の質問を、日立製作所様にご用意いただいたスマートフォンアプリを通じて講師やパネリストの先生方と共有しました。そのため、講演やパネルディスカッションの最中には、自分たちのアンケート回答や質問がリアルタイムに反映され、生徒たちは講演を一方的に聞くだけでなく、積極的に参加している感覚を得られたことと思います。

質疑応答では、高校1年次や中学1年生からも質問が出て、時間の関係ですべての質問には対応できないほどでした。

今回の科学講演会は『科学』という冠にとらわれすぎず、本校の附属中学生や文系の生徒にとっても身近に感じられ、進路を考える上で理系の生徒たちの視野を広げる機会となることを意図しました。講演会を通して、その思いが一人でも多くの生徒に届いていることを願います。

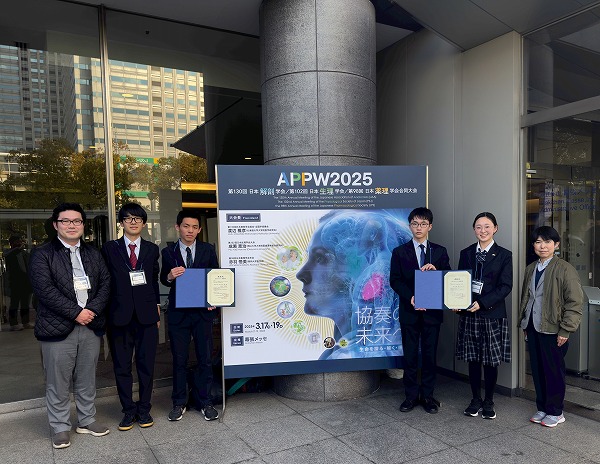

APPW2025にて最優秀賞をダブル受賞!

令和7年3月18日、幕張メッセで実施されたAPPW2025にて化学部と生物部が発表を行い、ともに最優秀賞を頂きました。

生物部

「異なるパターンの振動付与がストレス下における自律神経系と脳波に与える影響の比較」

菊池 冬青、日向寺 颯汰

化学部

「非固形食を摂ることによる自律神経系への影響」

野内 陽向、原 知子

・APPW2025(第130 回日本解剖学会総会・全国学術集会・第102 回日本生理学会大会・第98回日本薬理学会年会 合同大会)

・高校生発表.indd

・高校生発表受賞者

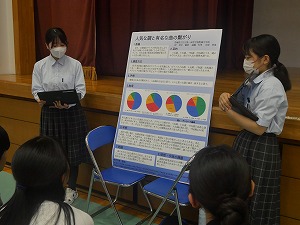

スーパーサイエンスハイスクール成果発表会

令和7年2月19日(水)に、SSH成果発表会を開催しました。

内容は以下の通りです。

<午前>

開会行事、SSH研究報告、「白堊研究Ⅱ」インデクシング 於)日立市民会館

<午後>

中学2学年「サイエンスリテラシー」ポスター発表 於)本校体育館

高校2年次サイエンス科「白堊研究Ⅱ」ポスター発表 於)本校白堊会館・特別棟

高校2年次普通科「総合的な探究の時間」口頭発表 於)本校2年次教室・選択B・D

【発表会の様子】

開会行事

SSH研究報告

インデクシング

「インデクシング」とは、午後のポスター発表に向けて、自分たちの研究発表を見に来ていただくため、研究内容を2分間にわかりやすく、簡単にまとめて発表するものです。

高校2年次サイエンス科全員が、ステージでインデクシングを行いました。

中学2学年「サイエンスリテラシー」ポスター発表(21テーマ)

高校2年次サイエンス科「白堊研究Ⅱ」ポスター発表(24テーマ)

15の分野(データ解析、力学、流体、流体・発電、音、気象、土木、宇宙、環境、高分子化学、分析化学、生活、物理化学、植物、生態学)に分かれて発表しました。

高校2年次普通科「総合的な探究の時間」口頭発表(55テーマ)

昨年度より、普通科でも「課題研究」を始めました。

分野は、9分野(国語、社会、数学、理科、英語、保健体育、家庭、芸術、情報)です。

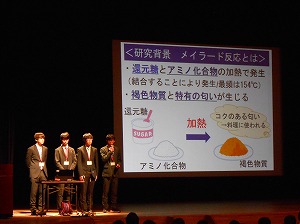

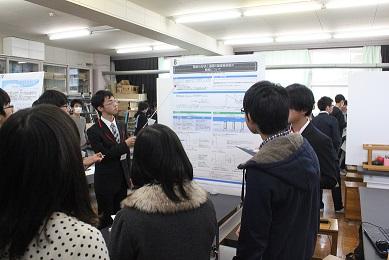

第15回高校生の科学研究発表会@茨城大学

令和7年1月11日(土)、茨城大学水戸キャンパスで実施された「第15回高校生の科学研究発表会@茨城大学」に、白堊研究Ⅱと科学系部活動の生徒たちが参加しました。

<白堊研究Ⅱ(高校2年次)>

生物分野

・アミノ酸の組み合わせによるカイコの吐糸量の変化【口頭発表】

・コーヒー抽出残渣の農業資材としての再利用法の確立に向けて【ポスター発表】

・透過光の波長の変化が植物に与える影響【ポスター発表】

地学分野

・グラウンド整備のための気象観測装置の作製【口頭発表】

<科学系部活動>

化学部

・1H NMR および 13C NMR を用いたフルクトースの甘味の温度依存性に関する考察(2年次)【口頭発表】

・凝固点降下に与える分子構造の影響(2年次)【口頭発表】

生物部

・電流を流すことによるヒカリモの膜形成への影響について(2年次)【ポスター発表】

・3Dプリンターを用いた浸透圧法によるモル濃度測定法の開発(1年次)【口頭発表】

・偏心モーターとハブティクスの振動が人体に与える影響の比較(1年次)【口頭発表】

地学部

・流水中の真砂土が流水の侵食力に与える影響について(2年次)【口頭発表】

・気象的な観点による日立の活性化(2年次)【口頭発表】

・液状化現象におけるマンホールの形状と浮き上がりの関係(2年次)【ポスター発表】

・河川上流域の河岸土壌としての腐葉土の役割について(1年次)【ポスター発表】

以上の、13件の研究グループがエントリーして、自分たちの研究成果をスライドとポスターにまとめ、発表しました。

どのグループも、はじめは緊張していたようですが、発表しているうちに調子が出てきて、質疑応答では、大学の先生や院生からの難しい質問にもしっかりと回答していました。県外の高校の発表もたくさんあり、ポスター発表では、他校の生徒とも交流しました。

結果は以下の通りです。

優秀発表賞

【口頭発表部門】 「3Dプリンターを用いた浸透圧法によるモル濃度測定法の開発」(生物部1年次)

【ポスター発表部門】 「液状化現象におけるマンホールの形状と浮き上がりの関係」(地学部2年次)

*優秀発表に選ばれた2グループは、3月28日~29日に、つくば国際会議場で行われる、Science Edgeに推薦されました。

第13回高校・高専気象観測機器コンテスト 最終選考会

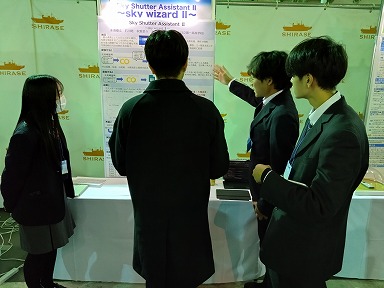

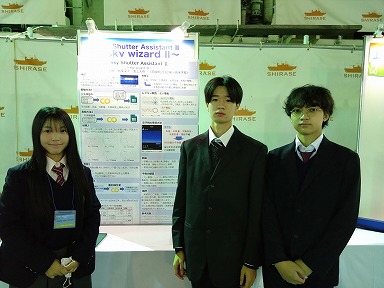

令和6年12月21日(土)、千葉県船橋市に碇泊している、第3代南極観測船SHIRASE5002の船内で実施された、「第13回 高校・高専気象観測機器コンテスト」の最終選考会に、白堊研究Ⅱ(地学分野)と地学部の2グループが参加しました。

このコンテストは、研究計画を提出する1次選考、11月に研究成果を提出する2次選考があり、2次選考を通過すると、最終選考会に出場できます。今年度、日立一高は次の2つの研究テーマでコンテストにエントリーしました。

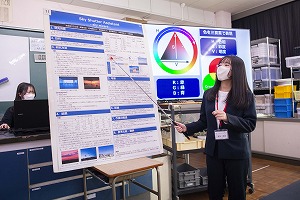

・Sky Shutter AssistantⅡ~sky wizardⅡ~(現3年次の研究テーマの継続研究)

・グラウンド整備のための気象観測機器の作成(新規)

どちらのグループも、観測機器の設置場所やデータ取得などに苦労し、思ったように研究が進まない場面もありました。しかし、11月にまとめた研究を、最終選考会ではブラッシュアップして、発表することができました。

・令和6年度茨城県高文連自然科学部研究発表会 兼 第48回全国高等学校総合文化祭香川大会 自然科学部門 茨城県予選

令和6年11月3日(日・祝)、茨城県立土浦第三高等学校で行われた、全国総文祭自然科学部茨城県予選に当たる、茨城県高文連自然科学部研究発表会に、科学系部活動の生徒たちが参加しました。

物理部

・ドミノ倒しの規則性と考察Ⅱ【物理部門】

化学部

・凝固点降下に与える分子構造の影響(2年次)【化学部門】

・口腔内反射区の刺激による身体に与える影響(2年次)【生物部門】

生物部

・電気を流すことによるヒカリモの膜形成への影響について(2年次)【生物部門】

・浸透圧を利用した新たなモル濃度測定法の検討(1年次)【化学部門】

・偏心モーターとハブティクスの振動が人体に与える影響の比較(1年次)【生物部門】

地学部

・流水中の真砂土が流水の侵食力に与える影響について(2年次)【地学部門】

・液状化現象におけるマンホールの形状と浮き沈みの関係(2年次)【地学部門】

・気象的な観点による日立の活性化(2年次)【地学部門】

・河川上流域の河岸土壌としての腐葉土の役割について(1年次)【地学部門】

以上の、10件の研究グループがエントリーして、自分たちの研究成果をスライドとポスターにまとめ、発表しました。今回は、エントリー数多数により質疑応答が審査員の先生方からのみだったり、JR遅延による時間変更で、ポスターのコアタイム(審査時間)がなかったりとイレギュラーなことが多い大会でした。しかし、生徒たちは、日ごろの研究と大会直前の発表練習の成果を遺憾なく発揮しました。審査員の先生方からも、質問だけでなく、アドバイスなどをいただくこともできました。

講演会では、筑波大学システム情報系の合原一究先生が「カエルの合唱」と動機現象について実験を交えながら、ご講演くださいました。さらに、講演後には実験に使った装置を生徒が触れる時間を用意してくださり、本校生も興味津々で実験器具を動かしていました。また、この大会は、運営も生徒が行うため、司会や計時、ドア係や審査員の先生の誘導など、係の仕事もあり、忙しくも、充実した1日となりました。

結果は以下の通りです。

【物理部門】 最優秀賞 「ドミノ倒しの規則性と考察Ⅱ」(全国総文祭 推薦)

【化学部門】 優秀賞 「凝固点降下に与える分子構造の影響」

【生物部門】 奨励賞 「偏心モーターとハプティクスの振動が人体に与える影響の比較」

【地学部門】 最優秀賞 「液状化現象におけるマンホールの形状と浮き上がりの関係」

優秀賞 「流水中の真砂土が流水の侵食力に与える影響について」(全国総文祭 推薦)

奨励賞 「日立の気象的な観点による空の考察」

【ポスター部門】最優秀賞 「液状化現象におけるマンホールの形状と浮き上がりの関係」(全国総文祭 推薦)

*発表の様子などの詳細は、各部活動のページをご覧ください。

・第18回高校生理科研究発表会@千葉大学

令和6年9月28日(土)、千葉大学で行われた、第18回高校生理科研究発表会に、科学系部活動および白亜研究Ⅱの生徒たちが参加しました。

化学部

・凝固点降下に与える分子構造の影響(2年次)

・口腔内反射区の刺激による身体に与える影響(2年次)

生物部

・浸透圧を利用した新たなモル濃度測定法の検討(1年次)

・偏心モーターとハブティクスの振動が人体に与える影響の比較(1年次)

地学部・白亜研究Ⅱ

・流水中の真砂土が流水の侵食力に与える影響について(2年次)

・液状化現象におけるマンホールの形状と浮き沈みの関係(2年次)

・気象的な観点による日立の活性化(2年次)

・グラウンドの整備のための気象観測機器の作成(白亜研究Ⅱ・2年次)

・河川上流域の河岸土壌としての腐葉土の役割について(1年次)

審査員や大学の先生、他校の先生や生徒など、たくさんの人に発表を聞いてもらい、質問を受けたり、アドバイスをもらったりしました。自分たちの研究と共通点のあるテーマの発表もあり、今後の研究活動の勉強になりました。

・サイエンスセミナー「理研研修」

サイエンスセミナー「理研研修」では、国立研究開発法人理化学研究所での研修を実施しました。当日は広報室の方々が常時付いてくれたため、研究室見学、理研オリジナル商品の見学など、とても楽しく研修できました。

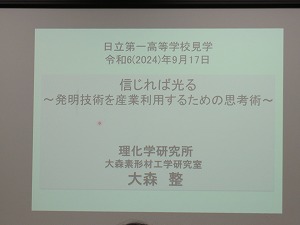

昨年に続き、本校OBである理化学研究所主任研究員 大森 整 氏から、同氏が開発されたナノ表面を実現する新研削手法であるELID 研削法に関する講義を、本校OBの古沢 秀明 氏からはスーパーコンピュータHOKUSAIの説明を頂きました。

参加した生徒から、「一つ目のお話も、二つ目のお話もどちらも今まで全く聞いたこともないような内容だったけど、いざ話を聞いてみると非常にわかりやすくどちらも興味深いお話でした。」、「理研研修に参加するまでは、大学の進路や職業についてあまり深く考えることができませんでしたが、今回の話を聞いて考えの選択肢が広がるようになりました。」、「最初の講義“信じれば光る”について、講義の後、次の言葉が浮かびました。一つ一つの経験と失敗、これらを決して「無駄」と思わずに、人生を歩んでいきたいと思います。」、「大森先生のお話の中で、相談事を断らないという話があり、なんの変哲もないことが将来自分の選択や、仕事について影響を与えることがあるのだなと思った。」、「スーパーコンピュータHOKUSAIを生で見ることができ、実際に触ることもできたので、忘れられない思い出となりました。」などの感想を書いてくれました。理研研修を満喫してくれた生徒たちの感想でした。

月 日 令和6年9月17日(月)※代休日

場 所 国立研究開発法人理化学研究所 和光地区 埼玉県和光市広沢2-1

参加人数 生徒24名および引率者3名

・白堊ネイチャースクール

令和6年7月31日(水)、本校の特別棟、各理科室で実施された「令和6年度 白堊ネイチャースクール」で、高校の科学系部活動(数学部、物理部、化学部、生物部、地学部)が本校附属中学校の生徒に、科学実験や観察、科学工作の指導をしました。

事前に希望分野を選択した中学生たちが、高校に在籍する先輩たちから、実験や観察、工作について指導を受け、楽しそうに活動していました。

数学部は数学の知識を使って、長方形のコピー用紙で、正方形の紙でなければ折ることのできない折り紙をする方法を指導。物理部は「全反射」の理論を学んだあと、それを利用してアクリル板でホログラムを見ることができる装置を作成。化学部は「日立一高染め」で、化学反応を利用し、化学記号などの模様の染付。生物部は、顕微鏡による植物細胞の観察の仕方を指導。地学部は「鉱物」の結晶構造について学んだあと、正多面体をストローヒンメリで工作しました。

高校生は中学生に指導するにあたって、事前に通常の部活動で、ワークショップで実施する実験などの原理を学び、上手く説明できるように準備していました。

・スーパーサイエンスハイスクール研究発表会

令和6年6月21日(金)に、SSH研究発表会を開催しました。

午前は、日立市民会館にて、8つの研究発表を行いました。

附属中学代表発表

科学部「太陽光パネルの配置と発電効率の関係について」

白堊タイム代表発表

令和5年度いばらきドリームパス金賞受賞

普通科「茨ひより ボーカルシンセサイザープロジェクト」

学校設定科目「白堊研究Ⅲ」代表者発表

数学分野:「東京ディズニーランドのアトラクションを全制覇する回り方」

物理分野:「効率的な水車の羽形状の検討」

化学分野:「蒸気圧降下を利用した濃度の新たな測定方法」

生物分野:「周囲の色が植物に与える影響」

地学分野:「Beautiful Sky in Hitachi」

高校部活動研究発表:「ぎふ総文2024」自然科学部門研究発表地学分野茨城県代表

地学部「河岸の表層土壌の保水性と河川の氾濫の関係性について」

午後は、本校にて、3年次サイエンス科「白堊研究Ⅲ」ポスターセッション(25テーマ)と附属中学3年「サイエンスリテラシー」ポスター展示(21テーマ)が行われました。

<白堊研究Ⅲ>

<サイエンスリテラシー>

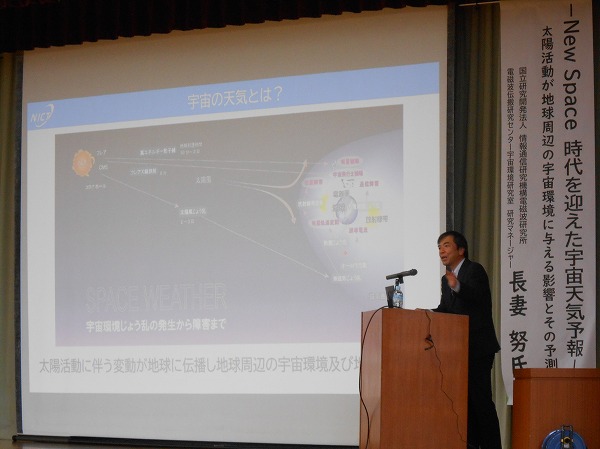

・科学講演会

令和6年5月13日(月)の5・6時間目に、「令和6年度科学講演会」を実施しました。ここ数年はコロナ禍の影響でオンライン実施だった科学講演会ですが、令和元年度以来、5年ぶりの対面実施で行われました。本来であれば、日立市民会館での実施予定でしたが、荒天により、急遽、本校体育館での実施となりました。

国立研究開発法人 情報通信研究機構 電磁波研究所の研究マネージャーである長妻 努先生を招聘して「New Space時代を迎えた宇宙天気予報」というテーマでご講演いただきました。専門的な内容を丁寧にご説明いただき、時には「平磯」や「常磐線」、「石岡」など茨城県に関係する話題を織り交ぜながらお話いただきました。体育館の床に座っての講演を拝聴する形となりましたが、生徒たちはワークシートやタブレットにメモを取りながら、真剣に講演を聴いていました。

質疑応答の時間には、中学生と高校生の双方から手が挙がり、講演内容についてだけでなく、自分で講演内容について調べるための方法や「研究者として生き残るには?」など自分の進路に関する内容など多様な質問がありました。それら全てに、的確に回答いただき、講演後の生徒の感想には、「全ての質問に的確に答えられる専門性がすごい」というものもありました。

ちょうど、講演会直前の週末に、非常に大規模な太陽フレアが観測され、平常時は高緯度地域でしか観測されないオーロラが日本でも観測できたニュースがありました。この点にも触れられ、仕組みについても説明いただきました。生徒たちも、このニュースは関心をもっていたようで、感想でも「低緯度でなぜオーロラが見えるのか分かった」など、太陽フレアやオーロラに関する内容が多く見られました。生徒会長も謝辞の中で「週末に大規模な太陽フレアが観測され、私たちの生活に影響を与えるというニュースがあった直後に、先生のお話が聞けたことは、本当に貴重な体験でした。」と述べてくれました。

今回、お忙しい中、本校での講演を快諾してくださった長妻先生に深謝いたします。

・スーパーサイエンスハイスクール成果発表会

令和6年1月31日(水)に、SSH成果発表会を開催しました。

内容は以下の通りです。

<午前>

開会行事、SSH研究報告、「白堊研究Ⅱ」インデクシング 於)日立市民会館

<午後>

中学2学年「サイエンスリテラシー」ポスター発表 於)本校体育館

高校2年次サイエンス科「白堊研究Ⅱ」ポスター発表 於)本校白堊会館・特別棟

高校2年次普通科「総合的な探究の時間」口頭発表 於)本校2年次教室・選択D

【発表会の様子】

〇開会行事

〇SSH研究報告

〇インデクシング

「インデクシング」とは、午後のポスター発表に向けて、自分たちの研究発表を見に来ていただくため、研究内容を2分間にわかりやすく、簡単にまとめて発表するもの。高校2年次サイエンス科全員がステージで発表しました。

〇中学2学年「サイエンスリテラシー」ポスター発表(21テーマ)

〇高校2年次サイエンス科「白堊研究Ⅱ」ポスター発表(25テーマ)

15の分野(データ解析、力学、流体、流体・発電、音、気象、土木、宇宙、環境、高分子化学、分析化学、生活、物理化学、植物、生態学)に分かれて発表しました。

〇高校2年次普通科「総合的な探究の時間」口頭発表(51テーマ)

今年度より、普通科でも「課題研究」を始めました。分野は、9分野(国語、社会、数学、理科、英語、保健体育、家庭、芸術、情報)です。

・第12回高校・高専気象観測機器コンテスト最終選考会

2023年12月16日(土)、第12回高校・高専気象観測機器コンテスト最終選考会が、南極観測船SHIRASE5002の船内を会場にして行われました。このコンテストは、9月までの1次選考、11月に2次選考があり、2次選考を通過すると最終選考会に出場できます。4人は、日立市の「きれいな空」を観測できる日を実況・予報するアプリの開発を提案し、1次選考を通過しました。そして、「きれいな空」をSNSからデータ収集をして定義したり、日立市天気相談所で天気予報の仕組みを勉強したりして研究を行いました。また、アプリ開発に必要なプログラミングなどのスキルも、一から自分たちで勉強して取得しました。

その結果、最終選考会に出場し、新人賞をいただくことができました。選考会終了後に、一部生徒は後夜祭にも参加し、他校の生徒や気象関係の専門家の方々と交流したり、南極観測船の中に宿泊したりと、貴重な体験をさせていただくことができました。

本研究を行うにあたり、日立市天気相談所の方々には、業務内容や天気予報の仕組みをご指導いただいたり、空の写真のデータを提供いただいたりなど、多大なご支援をいただきました。この場を借りて深謝いたします。

・サイエンスセミナー「理研研修」

サイエンスセミナー「理研研修」では、国立研究開発法人理化学研究所での研修を実施しました。当日は広報室の方々が常時付いてくれたため、研究室見学、第一食堂での昼食、理研オリジナル商品の見学など、とても楽しく研修できました。

広報室 河野 弘幸 氏から、理化学研究所概要を説明いただきました。本校OBである理化学研究所主任研究員 大森 整 氏から、同氏が開発されたナノ表面を実現する新研削手法であるELID 研削法に関する講義を頂きました。本校OBの 古沢 秀明 氏からはスーパーコンピュータHOKUSAIの説明を頂きました。

参加した生徒から、「この見学を通して、理研ができた歴史など普段では知らないようなところまで学ぶことができました。」、「新規テーマを得るには、異業種との交流も欠かさず行うことも重要ということがわかりました。」、「今回の研修をきっかけに、身近なものについて「もっと知りたい」という探究心を大切にして、学校での理系科目の勉強や研究活動により積極的に取り組んでいきたいと思いました。」、「いつもなら味わえない空気感と、いつもなら知ることができない研究分野の前線に立つ方々のお話を聞けてとても良い研修でした。」、「将来、自分は化学分野の研究者となって、理研で働きたいので、勉強を頑張ろうと思います。」などと、生徒たちは色々な刺激をもらえたようです。

期日 令和5年11月13日(月)※県民の日

場所 国立研究開発法人理化学研究所 和光地区 埼玉県和光市広沢2-1

参加人数 生徒30名および引率者2名

・サイエンスセミナー「日立研究所インターンシップ」

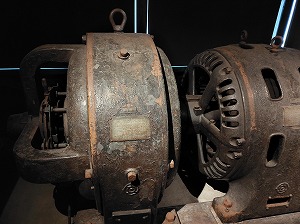

サイエンスセミナー「日立研究所インターンシップ」では、日立オリジンパーク見学と株式会社日立製作所 日立研究所での研修を実施しました。

日立オリジンパークの説明がガイド付きであったため、隠れた裏話などを聞けたこともあり、とても楽しい見学ができました。具体的には、創業者小平浪平は、東京帝国大学電気工学科を卒業し、26歳の若さで水力発電所建設の総指揮をとったとのことです。また、多趣味であったためスポーツを複数やっており、本校が目指す文武両道を体現した人物であることをガイドからの説明で初めて知り、大変勉強になりました。

日立研究所では、各所属研究グループの概要発表の後、実験設備を見学しました。例えば水素製造Grでは、小型スタックに高電圧を印加し、水からの電気分解で実際に水素を製造している実験を見せてもらいました。日立Grでは水素製造だけでなく輸送も手がけており、既存の都市ガス配管に水素を混入させ、日東電工の水素分離膜を用いて、使用者側で都市ガス/水素を分離する設備を追加で見せてもらうなど、研究所側からも好意的に協力いただけました。研究者との個別の質疑では、岩谷産業など水素技術の先駆者から比べれば日立は後塵を拝しており、追い上げが必要であるとの裏話も知ることができました。その他、温度検知QRコードシールや、電気自動車向け急速充電器、モーションキャプチャーなども同様に大変興味深く見学することができました。生徒からも多数の質問がでており、最先端の科学技術に触れ、研究者の仕事ぶりの一端を知る大変有意義な研修となりました。

受講した生徒から、「今回は日立製作所について学ぶだけでなく、将来の進路や職業を決定する機会になった。」、「従来私は勉強などに“やらされている”という感覚で取り組んでいました。しかし、皆様のように主体的に物事に取り組むことが極めて重要だと感じました。」、「大企業の日立の茨城サイトに見学に行くことができるという貴重な機会を作っていただきありがとうございました。」といった感想を書いてくれました。高校や大学では学ぶことのできない貴重な経験ができたようです。

日時 令和5年10月16日(月)※代休日

場所 日立オリジンパーク、株式会社日立製作所日立研究所

対象 本校希望生徒23名

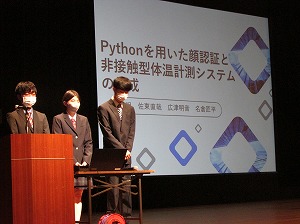

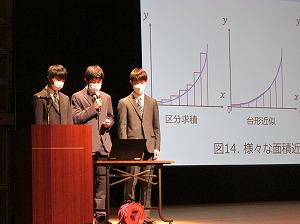

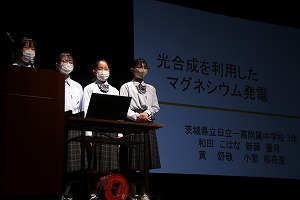

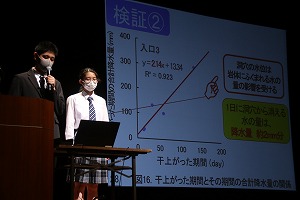

・スーパーサイエンスハイスクール研究発表会

令和5年6月21日(水)に、SSH研究発表会を開催しました。

午前は、日立市民会館にて、7つの研究発表を行いました。

学校設定科目「白堊研究Ⅲ」代表者発表

数学分野:「Pythonを用いた顔認証と非接触型体温計測システムの制作」

物理分野:「空間の二点間を流れる水の最短移動時間」

化学分野:「融点降下に与える分子構造の影響」

生物分野:「イソチオシアネート類の防カビ作用」

地学分野:「理想の紙コップ選手権」

附属中学代表発表「科学部」

「光合成を利用したマグネシウム発電」

部活動研究発表:「かごしま総文2023」自然科学分野研究発表地学分野茨城県代表

生物部「東滑川ヒカリモ公園の洞穴における水位変化の要因を解析する」

午後は、本校にて、3年次サイエンス科「白堊研究Ⅲ」ポスターセッション(26テーマ)と附属中学3年「サイエンスリテラシー」ポスター展示(23テーマ)が行われました。

<白堊研究Ⅲ>

<サイエンスリテラシー>

・スーパーサイエンスハイスクール成果発表会

令和5年2月22日(水)に、日立市民会館と本校において、令和4年度 茨城県立日立第一高等学校・附属中学校 スーパーサイエンスハイスクール成果発表会が行われました。

午前の部では、日立市民会館で「白堊研究Ⅱ」インデクシングを、午後の部では、本校において附属中学校2学年の「サイエンスリテラシー」ポスター展示を、高校サイエンス科Ⅱ年次の「白堊研究Ⅱ」ポスター発表を行いました。本校生徒だけでなく、学校関係者や保護者の方が見学に来られました。

・SSH研究発表会

令和4年6月8日(水)に「茨城県立日立第一高等学校ならびに附属中学校スーパーサイエンスハイスクール研究発表会」を行いました。

午前 【本校 体育館】

・開会行事

・学校設定科目「白堊研究Ⅲ」発表

数学:「機械学習を用いた筆跡鑑定におけるエポック数と識別精度の関係について」

物理:「制振構造における五重塔と重心の関係」

化学:「熱力学的観点からのハロゲン化アルカリの溶解度に関する考察」

生物:「ヒカリモの膜の色のRGB値による評価」

地学:「ソーラーパネル横に置くか上に置くか」

・附属中学校代表発表

科学部:「脱ガソリン時代に向けた新型ソレノイドエンジンの制作」

・部活動研究発表

物理部:「紙飛行機の大きさと形状との距離による実験」

※この研究は、本年度、全国高等学校総合文化祭自然科学部門物理分野において茨城県代表として出場します。

本校の研究活動の中で,優秀な研究を集めて7分間あるいは10分間の口頭発表と3分程度の質疑応答を行いました。

午後

・ポスターセッション

3年次サイエンス科:「白堊研究Ⅲ」全31テーマ 【本校大会議室・特別教室・白堊会館】

附属中3年:「サイエンスリテラシー」全23テーマ 【本校体育館】

SSH運営指導委員会や県内教職員の先生方、多くの生徒と活発なディスカッションを行いました。

・SSH成果発表会

インデクシング (サイエンス科2年次全31テーマ)

「白堊研究Ⅱ」の研究成果を、スライドを使って2分程度にまとめ、発表しました。

説明(なぜ研究するのか?どのように解明したのか?何が明らかになったのか?)も、スライド(見やすい図が多用されている)も、わかりやすくする工夫がされていました。

インデクシングで発表した内容を、より詳しく、それでいてわかりやすく、サイエンス科になる1年次生徒、附属中学校1・2学年生徒に説明しました。その後、質疑応答も行いました。

「総合的な探究の時間」の成果を、来年度普通科に進む1年次生徒に、スライドを使って説明しました。その後、質疑応答も行いました。

「総合的な学習の時間」の中の「サイエンスリテラシー」で行った研究の成果をポスターにまとめて、高校のサイエンス科2年次生徒に対して発表し、その後、質疑応答をしました。

高校生が、中学生に研究に対するアドバイスをする場面も見受けられました。

・SSH研究発表会

令和3年6月2日(水)に「茨城県立日立第一高等学校ならびに附属中学校スーパーサイエンスハイスクール研究発表会」を行いました。

午前【日立市民会館】

・開会行事

・学校設定科目「白堊研究Ⅲ」発表

本校の研究活動の中で優秀な研究を集めて10分間の口頭発表と3分程度の質疑応答を行いました。

数学:「日立市の道路交通量分析~日立市の交通渋滞を解決するには~」

物理:「音による消火実験」

化学:「動植物性油脂から合成された界面活性剤の洗浄力に関する研究」

生物:「目指せ加熱で甘いサツマイモ ~糊化の秘密~」

地学:「遠心力の無限の可能性」

・附属中学校代表発表

科学部:「プラスチックの融点と弾性の関係」

・部活動研究発表

化学部:「カラミ煉瓦を活用した日立創生ビジネスプランの提案」

午後【本校・特別教室・白堊会館】

SSH運営指導委員会や県内教職員の先生方、多くの生徒と活発なディスカッションを行いました。

・3年次サイエンス科によるポスターセッション

「白堊研究Ⅲ」全27テーマ

・附属中3年によるポスターセッション

「サイエンスリテラシー」全24テーマ [【5月】研究発表会 / 附属中HP]

・科学講演会

電子黒板でZoomにて実施

講師:小林亮太 先生

(東京大学大学院 新領域創成科学研究科、東京大学 数理・情報教育研究センター、JSTさきがけ研究員)

演題:脳のシミュレーション ~人間のように考える人工知能を目指して~

講演の前半部分は先生の学生時代の経験談を、後半部分は先生の研究についてお話し頂いた。

先生は学生時代、数学に関心が高く、特に図形と方程式の分野に興味があった。例えばy=ax+bという方程式を用いれば直線を表すことができる。正確なまっすぐの直線をフリーハンドでスケッチすることは難しいが、y=ax+bという方程式の数値を考えることは容易である。数式を用いると様々な線や円などの図形を考えることができる点に気がつき、人間の体の仕組みを数学を使って調べたいと考えるようになった。

先生は、脳の神経細胞やシナプスを数式を使って電気回路に数理モデル化し、脳から計測されたデータを分析してコンピュータでシミュレーションするといった研究を行っている。これにより人間の脳に似たコンピュータを作ることができ、脳の病気の仕組みや手術の効果をコンピュータでシミュレーションすることができる。人の脳の1%は神経細胞20億個、シナプス10兆個で構成される。脳内1秒をスーパーコンピュータ京で計算しても実現するのに40分かかるなどまだまだ課題は尽きない。しかし、スーパーコンピュータも年々発展しているため、10年後には人の脳内を計算できる日がくるかもしれないという夢も話して頂いた。

また、神経回路の回路図を推定することができるWebアプリの開発を行うなどして、研究を多くの人に知ってもらい、それを使ってもらうことで別の新たな発見につながれば嬉しいともおっしゃっていた。

最後に生徒へ、好きなことはこだわって頑張ること、何事にも積極的にやってみること、心と体の健康を大事にすることの3つメッセージを送って頂いた。

・SSH成果発表会

令和3年2月25日(木)、令和2年度のSSH成果発表会は本校にて開催されました。

サイエンス科2年次生による「白堊研究Ⅱ」の研究成果のポスター発表です。

午前は開会行事と、27の発表内容の簡単な説明とそれらへの講評が行われました。

午後のポスターセッションでは、生徒たちはこれまでの研究成果を、見学者を前に熱心に解説していました。

・「白堊研究Ⅰ」サイエンス科2年次生徒によるポスター発表会

令和2年12月10日(木)7時間目,サイエンス科1・2年次合同授業を行いました。

来年度,「白堊研究Ⅱ」で課題研究を行う1年次生に対して,現在研究を行っている2年次生が,「研究テーマの決め方」「研究の内容」「研究の進め方」について,研究ポスターを用いてアドバイスを行いました。

1・2年次生徒の間で,活発な質疑応答が行われていました。

・SSH研究発表会

令和2年7月8日(水)本校にて,スーパーサイエンスハイスクール研究発表会が行われました。

サイエンス科3年次生の発表を行い,サイエンス科2年次生および1年次生が見学しました。

全員がマスクを着用した上で,換気に気を付けて,発表者と見学者の距離が近づかないよう配慮した上での実施でした。

1,2年次生の質問に3年次生が真剣に答える様子が見られました。

・SSH成果発表会

令和2年2月27日(木),SSH成果発表会が執り行われました。

午前中は日立市民会館において,テーマ数32件についてインデクシングが行われました。

午後は,本校において,ポスターセッションが行われ,本校SSH運営指導委員の先生方や保護者の方が見学に来られました。

・高校生の科学研究発表会

令和2年1月10日,茨城大学にて行われた「第10回高校生の科学研究発表会」にて,2年の佐藤大道さんが優秀発表賞(口頭発表部門)を受賞しました。

研究題目(口頭発表部門 化学)

「セッケン法を用いた油脂の劣化度合いの測定方法の確立」

佐藤大道 (優秀発表賞)

「安全なジアゾカップリング反応におけるアゾ化合物の合成過程の確立」

五味優樹 三森優希

「高校化学で用いられるH3O+の呼称に関する考察」

村上翔渉 照沼圭一郎

研究題目(ポスター部門 化学)

「100円均一の商品を用いた世界最古のバグダッド電池の再現」

山根颯斗 綱川和樹

「電気分解による再結晶」

八鍬拓歩 渡邉章業 石川愛海

・日本化学会 関東支部 茨城地区 研究交流会

令和元年12月20日,第30回日本化学会関東支部茨城地区研究交流会が,多賀市民会館にて実施されました。

本校からは2年の五味優樹さんと照沼圭一郎さんが参加しました。

大学生がメインの研究発表会であるにも関わらず,五味さんが見事,奨励賞を受賞しました。

研究題目

「安全なジアゾカップリング反応におけるアゾ化合物の合成過程の確立」

三森優希 五味優樹 (奨励賞)

「高校化学で用いられるH3O+の呼称に関する考察」

村上翔渉 照沼圭一郎

・県高文連自然科学部研究発表会

令和元年11月2日(土),土浦三高にて,茨城県高文連自然科学部研究発表会が行われました。

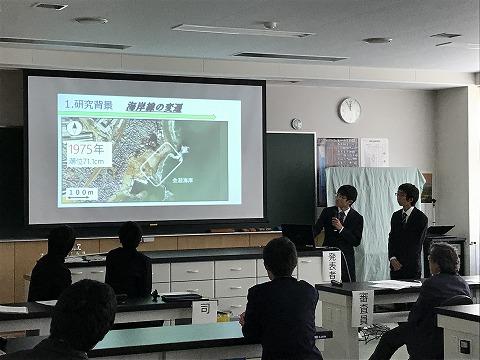

地学部は会瀬海岸についての研究を発表し,地学部門の最優秀賞を受賞することができました。

来年開催される第44回全国高等学校総合文化祭(2020こうち総文)に出場することになります。

化学部門では,2年の三森優希さんと村上翔渉さんが参加し,三森さんのグループは化学部門の優秀賞を受賞しました。

研究題目

「茨城県会瀬海岸でみられた4年間にわたる海浜地形変動とその要因について」

地学部 (地学部門 最優秀賞,全国高校総文祭出場へ)

「アゾ化合物の合成における安全なジアゾカップリング反応の確立」

三森優希 五味優樹 (化学部門 優秀賞)

「高校化学で用いられるH3O+の呼称に関する考察」

村上翔渉 照沼圭一郎

・SSH研究発表会

9:30~12:00(日立市民会館ホール)

・開会行事

・学校設定科目「白堊研究Ⅲ」発表

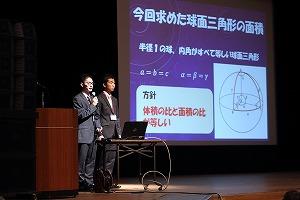

数学:「球面三角法について」

物理:「さまざまな物質における屈折率と式の再現」

化学:「より効率的なカイロを目指して」

地学:「土壌中の放射線量と地形の関係」

生物:「走行時における溶血性貧血の進行について」

・附属中学校代表発表

科学部:「災害時に電源として活用できる電気自動車の作成」

・部活動研究発表

物理部:「風洞を用いた教室の換気についての実験」

13:35~15:35(本校特別教室・白堊会館)

・ポスターセッション

3年次サイエンス科:「白堊研究Ⅲ」

附属中3年:「サイエンスリテラシー」

午前は,日立市民会館で,本校の研究活動の中で,優秀な研究を集めて10分間の口頭発表と3分程度の質疑応答を行いました。

選出されたのは,サイエンス科の授業「白堊研究Ⅲ」の各分野(数学・物理・化学・生物・地学)の代表,高校科学系部活動の代表として物理部,附属中学代表の7研究です。なお,選出においては,茨城県高校生科学研究発表会の受賞歴や,校外研究発表会の実績などを参考に行いました。

数学:「球面三角法について」 物理:「さまざまな物質における屈折率と式の再現」

化学:「より効率的なカイロを目指して」 地学:「土壌中の放射線量と地形の関係」

生物:「走行時における溶血性貧血の進行について」 物理部:「風洞を用いた教室の換気についての実験」

科学部:「災害時に電源として活用できる電気自動車の作成」

会場には,SSH運営指導委員や他校の先生方,保護者等も多数集まりました。生徒も中学3年生から高校3年次までが参加し,盛大に行われました。

質疑応答では,SSH運営指導委員や生徒からの質問を受け,発表者が回答するなど,ディスカッションにより,さらに研究の質を高める活動が行われました。

SSH運営指導委員からは全体的に高い評価をいただきましたが,特に物理部の発表が「説明が堂々としている」「スライドの作りが優れている」「非常に論理性が高い」との高評価をいただきました。なお,物理部は佐賀県で行われる全国高等学校総合文化祭自然科学部物理分野の茨城県代表に選出されています。

午後は,本校に戻り,「白堊研究」「サイエンスリテラシー」の集大成として,サイエンス科3年次および附属中学3年生がポスター発表を行いました。参加した先生方,生徒と数多くのディスカッションが繰り広げられました。

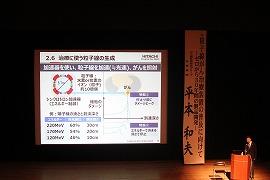

科学講演会『粒子線がん治療装置の普及に向けて』

講師:平本和夫氏(日立製作所研究グループ技術顧問)

副作用の少ない『粒子線がん治療』を行う装置において,原理に戻って粒子線の出射方法を再考し,スポットスキャニング照射法を開発するに至った研究の概要や実用化・普及までの道筋,それを振り返った思いを語って頂きました。最初はシュミレーションの結果を学会で発表しても信じてもらえない状況でしたが,根気強く説明し続け,現在では国内17施設で使用され国内外で35,000人を治療したという実績を上げられたそうです。

生徒からは「粒子線によるがん治療のメカニズムの説明が聞きたい」という研究内容への質問や,「研究の継続を支えたものは何か」という心情への質問など多くの質問が出され,興味関心が喚起された講演となりました。

最後には「皆さん!!!世界を変えてやろうと思って,面白い,興味の持てる分野を突き進んで下さい。」というメッセージで締めくくられました。

SSHにおける日立一高の多彩な取組(~H30年度)

<平成30年度>

・海外サイエンスセミナー

・白堊英語セミナー

・数学力育成講座

・科学講演会

・白堊科学セミナー

・白堊ネイチャースクール

・科学の祭典

<平成29年度>

・科学講演会

・海外サイエンスセミナー

・茨城大学工学部インターンシップ

・数学力育成講座

・白堊英語セミナー

・白堊ネイチャースクール

・科学の祭典

・白堊英語セミナー

平成19~29年度(10年間)科学研究・科学系部活動・コンテスト等受賞歴(PDF)

・平成29年度SSH科学研究成果発表会を実施しました

2月21日(水),本校ならびに日立市市民会館において,平成29年度茨城県立日立第一高等学校・附属中学校スーパーサイエンスハイスクール科学研究成果発表会(1年次)を開催致しました。午前中は,サイエンス科生徒全員(79名)が市民会館大ホールにて3分間で研究概要を発表するインデクシングを行い,午後からは本校にてポスターセッションを行いました。

(2月26日掲載)

・平成29年度茨城県立日立第一高等学校・附属中学校スーパーサイエンススクール科学研究成果発表会(第1年次)の開催について(ご案内)

2月21日(水),日立市民会館にて本校スーパーサイエンスハイスクール科学研究成果発表会を開催致します。詳細ならびに参加申込書につきましては,以下のファイルをご確認下さい。なお,参加申込み締め切り日は2月9日(金)とさせていただきます。

(平成30年1月23日掲載)

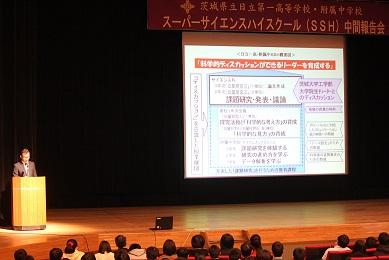

・SSH中間報告会を開催しました

12月20日(水)に,日立市市民会館ならびに本校において,平成29年度茨城県立日立第一高等学校・附属中学校スーパーサイエンスハイスクール中間報告会(第1年次)を開催致しました。

(平成29年12月26日掲載)

・地学部が総文祭2018への出場を決めました

地学部が,2017年11月3日(金)に県立土浦三高で開催された平成29年度茨城県高文連自然科学研究発表会にて,研究発表部門ならびにポスター(パネル)部門において,最優秀賞を獲得しました。この結果を受けて,全国高等学校総合文化祭信州総文2018へ出場する予定となっております。

高戸海都(1年)・島野航輔(1年)

(平成29年11月17日掲載)

・第17回白堊ネイチャースクールを開催

平成29年8月11日(金)に,中学生を対象とした白堊ネイチャースクールを開催致しました。当日は,物理・生物・化学・地学・数学・英語の計6講座を開講し,本校の部活動所属生徒がティーチングアシスタントとして,実験の補助を行いました。詳細につきましては,以下のPDFをご覧下さい。

(平成29年9月29日掲載)

・化学部生徒2名(3年次・1年次)が平成29年度SSH生徒研究発表会にてポスター発表賞を受賞

平成29年8月9日(水)・10日(木)に,神戸国際展示場(神戸市中央区)にて,平成29年度スーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会が行われ,ポスター発表賞を受賞しました。

・受賞者生徒氏名クラス:萬代充裕(3-B) 山本太一(1-3)

・受賞題目名:『アルコール-水混合物における体積減少に関する実験的・理論的研究』

(平成29年9月11 日掲載)