茨城県立日立第一高等学校

・2024年度イギリス海外研修(Instagram開設について)

令和6年10月16日(水)から25日(金)にイギリス海外研修が行われます。

本校教員2名が希望した生徒16名を引率します。研修内容は、ロンドン研修、ロイヤルラッセルスクールで開かれる模擬国連への参加等です。

公式インスタグラムを立ち上げ、現地での様子を投稿しますので、興味・関心のある方はご覧ください。

・令和5年度 カナダ海外研修

今年度、4年ぶりに海外研修へ21名の生徒たちが旅立ちました。カナダでSDGsを始めとした環境問題への取り組みに対して理解を深めたり、ブリティッシュコロンビア大学(UBC)の学生たちとのディスカッションをとおして考えを深めたりすることができました。

【日程】

10月8日(日) 出発 バンクーバー到着 市内観光 ブリティッシュコロンビア大学へ

10月9日(月) UBCキャンパスツアー グランビルアイランド (夕食後)大学生との英会話タイム

10月10日(火) サスティナビリティ施設見学と意見交換 スカベンジャーハント

10月11日(水) 博物館ツアー&特別授業 ディスカッション (夕食後)大学生とディスカッション

10月12日(木) スタンレーパークエコツアー バンクーバー市内班別研修

10月13日(金) 学校交流プログラム フェアウェルパーティー

10月14日(土) 帰国の途へ

10月15日(日) 帰国

・10月9日(月)キャンパスツアーの様子

カナダでも有数の名門校であるUBC(ブリティッシュコロンビア大学)のキャンパスはとても広く、1日ではとても回りきれないと感じました。キャンパス内はとても整備されていて、研究施設だけでなく合計10個以上の図書館や寮やスーパーマーケットなど様々な施設があり、まるでキャンパスが一つの街のように感じられました。(参加生徒より)

・10月10日(火)サスティナビリティ施設見学の様子

サスティナビリティ施設を見学して、UBCキャンパス内の建物には全てに工夫がなされており、かつ無駄がない作りになっていると思った。このように環境に配慮した建物の設計技術はSDGsを達成するための大きな一歩となり、世界中にもこのような建築技術が広がっていくと地球にとっても、生物にとっても大きなメリットであると考えた。(参加生徒より)

・10月12日(木)スタンレーパークエコツアーの様子

私がスタンレーパークエコツアーの中で最も興味深いと思ったのは、コウモリの保護活動です。コウモリは1日に200匹もの虫を食べるため、私たちの助けにもなってくれているのです。だからこそ、コウモリが無事に生きれるように寝床となる箱を木に設置していました。改めて、自然を守ることは人間が生きていくためにも大切な事であると感じました。(参加生徒より)

・10月13日(金)学校交流の様子

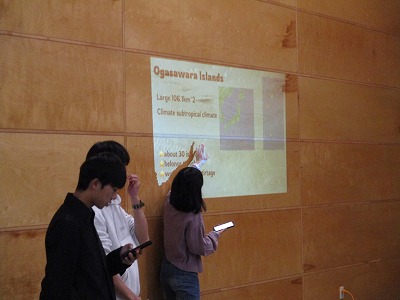

学校交流では、はじめに交流と小さなアクティビティを行い、その後授業に短時間参加させてもらいました。私は歴史の授業に参加したのですが、学生たちの発言の多さに驚かされました。日本と異なる授業の形は当然国外でしか見ることができないため、この研修に参加してよかったと思える出来事の一つでした。また、日本文化のプレゼンを行いました。各班バリエーションに富んだ内容のプレゼンでしたが、どれも一定数知っている人がいて、日本文化の人気を知り嬉しくなりました。(参加生徒より)

[全体の感想]

今回のカナダ研修を通して、私は今まで日本に目を向けてばかりだったとわかりました。日本とは全然違う環境に触れ、世界中の国それぞれが違った課題を抱えていることを実感しました。地球をより良くするためには、日本だけでなく世界にまで視野を広げ、様々な問題を解決する必要があると思います。この研修を終え、もっと世界に関心を向けて勉強したいと思いました。(参加生徒より)

2022年度カナダオンライン研修in棚倉

令和4年10月12日(水)~10月15日(土)にかけて、福島県棚倉町の「ルネサンス棚倉」にてカナダオンライン研修が実施されました。

今年度も新型コロナウイルス感染症拡大のためイギリス海外研修は中止となってしまいましたが、コロナ禍の新しい取り組みとして始まったカナダオンライン研修も、今回で3回目となります。今年は1、2年生から9名の生徒が参加しました。

この研修に向けて、生徒たちは白堊祭が終わってから入念に準備を進めてきました。カナダの大学生とディスカッションやプレゼンテーションができるよう英語の力を磨き、研修のテーマとなるSDGsに関する内容についても学んできました。

1日目

福島県棚倉町のリゾート型多目的宿泊施設、ルネサンス棚倉へバスで向かいました。

到着後、お昼ごはんを食べ、簡単なオリエンテーションを行いました。

午後からはウォーミングアップとして、オンライン英会話レッスンです。フィリピンの語学学校の先生たちとSkypeでつなぎ、様々なテーマで英会話をし、頭を英語モードに切り替えました。1人、25分×4回のレッスンで、4人の先生と会話を楽しみました。最初は言葉に詰まっていた生徒たちも、回を追うごとにすらすらと英語が出てくるようになっていきました。

この日の夜は、また別の外国人講師ともオンライン英会話を行いました。また、研修後に作成するポスターについての打ち合わせも行いました。

2日目

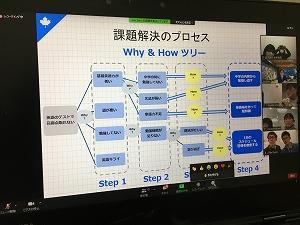

オンラインプログラムを主催するカナダ、バンクーバーのJAN-Linkとつなぎ、PBLについて説明をしていただきました。PBLとはProblem Based Learningの略で、問題発見、課題解決型学習のことです。また、JAN-Link代表の佐藤さんからは、「グローバル人材としてのマインドセット」について熱くレクチャーしていただき、生徒たちの心にも火が点いたようでした。

ついにUBC(University of British Columbia)の大学生バディと対面です。まずはお互いに自己紹介をし、アイスブレイクを行いました。前日の夜の課題として、それぞれのグループ名を考えていたのですが、その由来についてバディに向けて説明しました。そして、生徒が事前に準備したSDGsのプレゼンテーションを行いました。

その後、SDGsに関する「ブレーンストーミング」を行い、身近な問題について様々なアイディアを出し合って頭の中を整理しました。

午後は疲れた頭と体をほぐすためのダンスアクティビティ。もちろん、使用言語は英語です。添乗員の高安さんがインストラクターを務めてくださり、生徒たちは創作ダンスを楽しんで、あっという間の90分を過ごしました。

夜は翌日の研修に向けて課された宿題に取り組みました。英語の運用、SDGsの解決策について考えるという宿題でした。

3日目

研修は続きます。まず、前日の振り返りと各自の課題を再確認した後に、バディに日本紹介のプレゼン(茨城県について、日立市・学校について)をしました。最終日のプレゼンテーションに向けて練習を重ね、カナダのバディからもたくさんの示唆を受け、発表の内容を磨き上げていきます。バディからは「Why ?」、「How ?」と繰り返し問われます。それに理路整然と、しかも英語で答えるのは大変、難しい作業です。生徒たちは苦しみながらもグループで協力し、言葉を紡ぎ出していました。

午後はリフレッシュタイム。テニスです。ルネサンス棚倉の経験豊富なインストラクターの大川原さんが基礎から優しく、丁寧に教えてくださいました。

翌日の発表に向けて、夜も研修は続きます。満足のいく仕上がりになるまで、手は抜けません。各グループ、自分の分担部分のスライドと伝える内容をまとめてから就寝することになりました。中には研修室から部屋に戻ってからも準備をした生徒もいたようです。

4日目

まず最後の振り返りと課題の確認をした後に、日本紹介のプレゼン(日本の高校生について、日本文化とアニメについて)をしました。その後、いよいよプレゼンテーション本番です。ここまで作り上げた資料をもとに、メンバー全体に向けて発表します。各グループのテーマは以下の通りです。

・Save the stray animals

・Negative impacts of social media on studying

・Let‘s help students suffering from heavy backpacks

それぞれのグループがバディとともに、SDGsに関する自分たちの身近な問題について考え、調べ、まとめたことがよく伝わってくるプレゼン発表となりました。リフレクションでは全体を振り返り、お互いが褒め合い、見事にやり遂げることができた達成感に溢れていました。バディとはたったの3日間でしたが、濃密な時間を過ごしたため最後の別れは皆、名残惜しそうでした。

棚倉を去る時が来ました。大仕事を終え、充実のこの表情です。

4日間の研修を通し、生徒たちは様々な経験をすることができました。実際に海外に行くことは叶わなかったものの、少人数のグループに分かれ、カナダ人のバディと英語で会話をする時間は存分にとることができたのではないかと思います。最後には、無事にプレゼンテーションを成功させましたが、そこに至る道のりは決して楽なものではありませんでした。相手の言っていることが聞き取れない、思うように言葉が出てこない、自分の意図が誤って伝わってしまう……。きっと後悔も、それぞれにあったことと思います。しかし、苦しみながらもなんとか心を通わせようと、言葉を尽くそうとした経験は、きっとこの後の成長に繋がるはずです。いつかまた自由に海外を飛び回れる日が来ることを信じ、その時のために彼らが力を蓄えていくことを応援し続けていきたいです。

【マレーシアからの女子留学生の9月からのホストファミリーを募集しています】

文部科学省の補助事業である「アジア架け橋プロジェクト」で本校に来年3月までの期間、マレーシアから留学生が来ています。その期間は、高校生と一緒に学校生活を過ごします。

<受け入れ生徒の紹介等>

・マレーシアからの女子生徒

・日本語学習を始めて4ヶ月です。英語を話せます。

(ホストファミリーが外国語を話す必要はありません)

・滞在期間:7月2日から翌年3月

*受け入れは滞在期間中、又は、2か月から3か月の短期でも可

つきましては、9月からの彼女の滞在先となるホストファミリーを募集しています。受け入れは、全期間でなく、2、3ヶ月といった短期間での受け入れも可能です。ホストファミリーにお願いするのは、三度の食事と生活スペースをご提供いただき、家族の一員として過ごしていただくことです。

なお、医療費や小遣い、衣服等は受け入れ団体であるAFS日本協会や本人が負担し、ケガや病気等の保障にも十分対応できる体制が整っています。

興味を持たれたご家庭や、さらに詳しい内容を知りたい方は、お気軽に本校国際交流委員会の川久保(0294-22-6488)までお問い合わせください。

また、下記のAFS日本協会のホームページ等にも留学生の受け入れに関する紹介がありますので、参考にしてください。

ホストファミリー募集の案内

アジア架け橋プロジェクトについて

https://www.afs.or.jp/about-afs/programs-jutaku/asia-kakehashi-project/

ホストファミリーについて

https://www.afs.or.jp/hosting/

今年度も昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行に伴い、本校を代表する学校行事のイギリス海外研修旅行は中止になりました。そのため、前年度に代替行事として新規に企画されたカナダオンライン海外研修のプログラムを今年度も引継ぎ、国際交流事業を継続することとなりました。

本番となる10月のカナダオンライン海外研修に向けては、大学生との議論を円滑に進められるように、SDGsに関する知識を深める研修と、語学力を育成する研修を行いました。

以下に研修の概要を報告いたします。なお、報告書は今後、在校生全員にClassroom等で配付予定です。

主な研修プログラムと参加者の気づき

(1)校内事前研修

6/18 SDGsを学ぶ前に①

○参加者の気づき 一人当たりのGDPは今も昔もにいまだ先進国と発展途上国の差が大きく、またアフリカ諸国はアジアに比べて発展が遅く、いまだに国全体、一人当たりのGDPともに世界でも最も少なくなっている。また、HDIを見ても、中央アフリカなどの国々はほとんど改善の傾向がみられない。

6/25 SDGsを学ぶ前に②

○参加者の気づき 社会が取り組むべき解決策としては、貧困や飢餓に対してはフェアトレードの活用、教育と不平等に対してはお金だけでなく親が働けるような環境作り、エネルギーと気候変動に対しては省エネ商品の開発。これらに対して“私”にできる解決策としては、募金活動に参加したり、省エネ商品の使用など。

7/2 SDGsへの取組

○参加者の気づき I felt sorry for people living in Papua New Guinea. The world is connected, so I think we have to give some help for them with their health. /Food is one of the things which I feel is familiar. If we didn’t eat, we couldn’t live. However, about 10% of humans can’t get enough food to live. This is a serious problem. (SDGs2)

(2)語学研修

8/2~8/3 ブリティッシュヒルズ語学研修

○内容 研修の本番に向けた語学力をつけるため、1泊2日の英語漬けになる機会を設けた。この研修では原則、日本語で話すことを禁止し、食事の時なども極力英語で会話をするようにした。90分1コマのレッスンを5つ受講し、スピーチスキルやSDGsのディスカッションなど、様々なプログラムを受講し、SDGsの知識と語学力を磨く研修となった。

○参加者の気づき ネイティブスピーカーと話す貴重な体験になり良かったです。文法なども大切ではあるけれど失敗を気にせず積極的に話す習慣づけにもなり、楽しく学ぶことができました。/来る前よりも格段に英語で話せるようになった。だんだん自分の意見を言うのに抵抗がなくなっていった。/以前は頭の中で文が完成してから話し始めていたので、黙る時間が長かったのですが、まず話してみようという気持ちになり、コミュニケーションがスムーズに進むようになりました。

9/17 事前語学研修

○内容 研修本番に向けた実践的な英会話を学んだ。当日はリモート対応期間であったため、講師と生徒の自宅、学校をZoomで結んで研修を実施した。通常の授業ではあまり学ぶことのない自然な会話の仕方を中心に教えてもらい、講師と数人のグループで話す時間を設けるなど、オンラインでも会話を中心とした研修を行うことができた。

○参加者の気づき 自分が普段あまり言葉で相槌を打っていないことに気がついた。話し手のことも考え、日常会話で意識したいと思う。/リアクションがあることで会話が弾みやすくなるのだと分かりました。/オンラインでも顔が見れたのでリラックスしてできました。/スピーチはその文章だけ練習すればうまく出来るものの、会話、コミュニケーションには終わりがなく、だからこそ基本の「き」が大切なのだと思いました。

(3)カナダオンライン海外研修(in 福島県ルネサンス棚倉)

○内容 フィリピンとオンラインで結び英語講師とフリートーク/ALTによるSDGs研修/ブリティッシュ・コロンビア大学の学生との英語を使ったSDGsのディスカッション(全3回)/ダンスアクティビティ/テニスアクティビティ

○参加者の気づき 英語を口に出そうと挑戦してみることで自然に口から出るフレーズも増えた。/知っている単語で何とか伝えることを繰り返すほど、相手に伝わったと感じることが多くなり、自分の英語に自信を持てました。/思いついたら伝えようとするのがかなり大切なのかなと思った。/相手がどのような背景を持っているのか知る必要がある

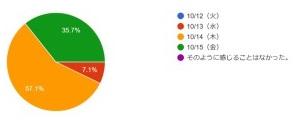

○英語漬けの4日間の研修の中で以前よりも英語力が向上したと感じた日

○6月~10月の研修を通して

○参加者の気づき クラスが違う人との交流は部活以外ほとんどなかったので、多くの人と仲良くなることができた。/SDGsも英語コミュニケーションも、ハードルは高いようで、考え方によっては低くもできるのではないかと思いました。/何も苦痛に感じなかった。それなのに英語能力が格段に跳ね上がっていて本当にびっくりです。/英語を話す機会がたくさんあって英語だけでなく日本語でも、コミュニケーション能力が、上がった気がします。SDGsという世界共通の目標を通して外国人とも意見交わす中で人とのコミュニケーションを取ることの楽しさを改めて感じることができました。

(5)事後研修

○内容 6月から始まったプログラムを通してSDGsについて学び、高校生の視点でできることを考えてきた。10月の研修から2ヶ月以上が経った12月に、「SDGsって結局のところ何なのか?」を考え、共有した。

○生徒にとってのSDGs SDGsは自分事、みんなの問題、出発点/SDGsはリュックに入った時限爆弾、企業の影響力は大きい/SDGsは暮らしの中に隠れている、知らないと始められない、知ることが始まり/SDGsは身近なもの、行動しやすい、地球からの危険信号、つなげることで解決できる/SDGsはとても身近なもの、身近なことが解決につながる、共有していくことが大切/SDGsはできることが多い、個人が考え、行動することが大切/SDGsは身近なもの、できないのは効果を実感していないから、意識の問題/SDGs難しいけど簡単、第一歩を超えてしまえば簡単/SDGsは様々な側面を持っている、正解がなく、様々なことが正解になり得る/SDGsは簡単に取り組める、やらない後悔よりもやった後悔/SDGsは自分たちでも簡単に取り組める、私たちの小さな一歩が大切/SDGsはできることがたくさん、意外と小さいこと、多くの人が小さいことを実行する/SDGSは発展途上国などの一部の問題ではない。全員が加害者であり被害者/SDGsはどの角度からでもアプローチできる、地産地消も英語でメールもSDGsに

文部科学省の補助事業である「アジア架け橋プロジェクト」で本校に9月から来年3月までの期間、タイのバンコクから留学生がきます。その期間、留学生は高校生と一緒に学校生活を過ごします。

ホストファミリーの募集につきましては、ご協力ありがとうございました。

なお、当初は9月から来日する予定でしたが、10月に延期になりました。

1 日時

令和3年3月2日(火)~3月5日(金)

2 場所

福島県棚倉「ルネサンス棚倉」

3 参加者

生徒11名+引率教員2名

4 事前研修

コロナ感染拡大のため17期続いたイギリス海外研修を断念し、3月のカナダ研修に切り替えたが渡航は出来ず、最終的にはオンラインでの研修にたどり着いた。

校内ではSDGsに関する内容を中心に、スピーチ、ディベート、プレゼンテーションのスキルアップのための研修を8月より週2回を開いた。

5 現地研修

カナダオンライン研修(SDGsに関するプレゼンテーション)

フィリピンオンライン研修(英会話レッスン)

6 事後研修

報告書の作成

報告会に向けた準備

7 オンライン研修での様子

(1)1日目

① 研修地である福島の「ルネサンス棚倉」へ…小雨の降る中、バスに乗って出発です。

② オンライン英会話レッスン(フィリピン マニラと)

目的地に着いたところで昼食を食べた後、すぐに英会話レッスンです。

フリートーク、文法トレーニングなど丁寧な個別対応の講座でした。

25分×4回のレッスンで、二人のフィリピンのインストラクターとの会話を楽しみました。

③ 夕食後には、翌日から始まるオンライン研修の準備が続きます。

現地カナダに、自分たちが考えた "Our 18th Goal for SDGS" を提案しました。

(2)2日目

① オンライン研修カナダⅠ

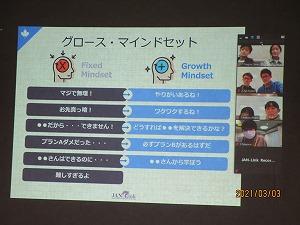

カナダにてオンラインプログラムを主催するジャンリンクの佐藤さんに、オンラインプログラムに臨む心構えをレクチャーしていただきました。様々な状況を前向きに捉える「グロース・マインドセット」を基本に、これからの研修に挑みます。

いよいよカナダ バンクーバーの名門大学UBC(University of British Columbia)のバディの方々との対面です。お互いの自己紹介をした後、アイスブレイクを行いました。自分たちのチーム名を考え、その理由を説明していきます。その後SDGsに関する「ブレーンストーミング」を行い、各グループのコンセプトに触れていきました。

② スポーツアクティビティーⅠ

英語を用いたアクティビティーです。添乗員である高安さんがインストラクターとなり、リラックスして体を動かし、自己表現をしました。

③ 夜も研修室で、明日に向けた準備を行います。

(3)3日目

① カナダオンライン研修Ⅱ

研修も3日目。それぞれのグループのチームワークがどんどん高まっていきます。

② スポーツアクティビティーⅡ

今日のスポーツは、お楽しみのテニスです。指導をしてくださった研修施設の大川原さんは、大坂なおみの元のコーチから教わったことのあるすご腕の方でした!

③ 明日の発表に向けて、夜もまだまだ研修は続きます。

(4)4日目

① オンライン研修カナダⅢ

プレゼンテーション本番に向けてバディと原稿チェックです。

【プレゼンテーション本番】

1班 "Perceive and Carry out"「気づく力・実行する力」

地域交流を盛んにするために何が出来るか、学校の教育現場やオンラインの可能性について言及しました。

2班 "Peace of Mind for Everyone"「心の安らぎをみんなに」

最近増加傾向にある心の病の現状分析と社会現象を関連づけて、今自分たちに何が出来るかを模索しました。

3班 "Connect the mistakes with our future~Learn from the Past"「過去から学ぶ」

過去の過ちを繰り返さず、未来に向かって何が出来るかを、身近なところから具体例を挙げながら提案しました。

【リフレクション】 自分たちの発表についてだけでなく、今回のオンライン研修全体を振り返ります。

それぞれの班が満足のいく発表を終えられ、振り返りもグロースマインド・セットに基づき、これからに向けての展望を語りました。今まで手が上がらなかった生徒も積極的に英語で意見を述べていました。たった3日間でしたが、バディとは名残り惜しいお別れとなりました。

棚倉を出発前に…達成感でいっぱいです。

研修では、英語で意思疎通するのはもちろんのこと、試行錯誤しながら、プレゼンテーション作成の過程を習得することができました。綿密にデータを蓄積し着実に論を進めたグループ、完成間近に大きく内容を差し替えることに戸惑いながらもバディに助けられつつ底力を発揮したグループ、夜遅く納得するまで話し合って準備をしたグループ。11名みんなそれぞれが成長し、さらにSDGsに関する関心や国際意識、英語学習や進路に関するモチベーションが上がりました。そしていつかカナダを実際に訪れたいという思いも強まりました。

11月13日,カナダ海外研修の一貫として,ブリティッシュヒルズに校外研修に行ってきました。

朝7時半にシビックセンターを出発し,片道3時間程度をバスで移動。

天候にも恵まれ,暖かな1日でした。

紅葉の美しい山間の英国風の空間で1日英語漬けになりました。

1日に3つのレッスンを行い,慌ただしい中にもだんだんとオールイングリッシュの環境に慣れていき,最後には積極的に発言するようになっていました。

コロナ禍の第三波の拡大が懸念される中、マスクをしっかり使用した上での研修となりました。

今後も,3月の研修に向けて,英語力を高めていきます。

午前・午後の2回,プレゼンテーション形式で日本語と英語の説明に加えて,クイズもたくさん用意しました。

ご来場の皆様に楽しんでいただけたのではないかと思います。

また,他の団体の方との交流もとても楽しく,茶道やゆかたの着付けなど,様々な体験をすることができました。

・開設・運用の目的

派遣生の活動や体験の様子を迅速に発信し,教育活動への理解と学校への信頼につなげることを目的とします。

・発信内容

イギリス研修に関する事前の取り組みや現地での研修・模擬国連の様子を,映像(写真・動画)で発信します。

補足するコメントも付記します。

・ユーザーネーム

17thbritishteam

・登録URL

https://instagram.com/17thbritishteam/

・運用期間

令和元年10 月7日から

・運用責任者

茨城県立日立第一高等学校長 梶 清史

・運用担当者

第17期イギリス海外研修引率担当

・その他

運用担当者が1日1回以上アカウントを確認し,不適切と思われる事例を発見した場合は速やかに対応することとします。

当ページに掲載している情報(テキスト・画像等)に関し,無断で複製・転用することはできません。

不適切と判断した投稿等は予告なく削除いたします。

また,予告なく運用ポリシーの変更やサービスの運用中断または中止する場合があります。

1 日時: 令和元年9月13日(金) 16時00分より

2 場所: 大会議室

3 出席者: 保護者・生徒・関係職員・日本旅行担当者

4 式次第:

第一部

(1)学校長挨拶

(2)模擬国連決議案について(代表生徒発表)

(3)個人テーマ研修について(生徒発表)

(4)生徒代表挨拶

第二部

(1)旅行日程説明 「しおり」配付

(2)旅行保険,渡航準備の説明

(3)質疑応答

(4)その他

現地は事前に耳にしていたよりもかなり気温が高く,持っていった長袖の服が全く役に立たない等大変な面もありましたが,ハーグ大会は約60を越える国々から高校生が集まった非常にダイバースな大会とあって,ディベート,ライティングといったアカデミックなイベントはもちろん,カルチャーフェア等の自由なシーンにおいても言語を教え合ったり,政治情勢を語り合ったりと活発に有意義な国際交流ができました。

結果としましても,目標としていたToC(決勝大会)に進出することができ,非常に喜ばしく思います。今後も日常的な学習と並行して,積極的に自分の興味を様々な形で追求していきたいと思います。

松野君はこれらの件について,教育情報サイト「リセマム」にてインタビューに答えています。是非,ご覧になって下さい。

それから数ヶ月後の7月6日,文部科学省での認定証書授与式で,日本からの8人のメンバーとはじめて顔を合わせ,羽田空港からシドニーへと出発した。シドニーの空港についた瞬間私は不安を感じるどころか,そこから始まる2週間の滞在がどんなものになるのか,楽しみな気持ちでいっぱいだった。そして滞在を終えた今,オーストラリアでの生活を振り返ると,2週間という時間は短いながらも,とても充実していて,本当に楽しい時間であったと感じる。

このプログラムの大きな部分を占めたのが,シドニー大学で行われたレクチャーである。今回のテーマは「Frontier Science(最先端の科学)」。最先端の科学を研究している科学者がシドニーまで来て,私たち生徒に公演をしてくださる。DNAに関するものや量子に関するもの,宇宙に関するものなど,講演の内容は幅広かったが,まさにそのテーマの通り,講演は私がそれまでに聞いたことのなかったアイデアや考え方にあふれており,とても興味深いものだった。ISSに参加したことで,科学に対する興味・関心は飛躍的に高まった。

アクティビティもまた,刺激的な時間だった。特に興味深かったのは,科学倫理のアクティビティである。私たちはカラーグループに分かれ,マンハッタン計画に協力したオッペンハイマーの決断についてディスカッションを行なった。日本人として,海外の生徒たちがどんな考えを持っているのか,とても気になった。幸運なことに,私のグループには,実際に第二次世界大戦参加国であるアメリカと中国の生徒がいた。ISS全体を通じ,私のグループでは出身国の違いを感じさせないフレンドリーな時間が続いたが,科学倫理のアクティビティだけは違った。科学は無限の可能性を持っている。しかし,同時に人々を引き裂くまでの力を持っていることを知り,一層科学に対する理解が増した。

そしてISSに参加してよかった,と思うもう一つの理由は,世界中の学生たちとのつながりだ。今回,ISSにはオーストラリア,ニュージーランド,中国,日本,インド,タイ,アメリカ,そしてイギリスの8カ国から約130名の生徒が参加した。違った文化を持つ地域から来た生徒との交流はとても刺激的だった。私たちはいろんな場面で異文化交流をする機会を持つことができた。ルームメイトやカラーグループのメンバーはもちろんのこと,1日の日程が終わった後のソーシャルアクティビティ,1日3回の食事,タレントナイトやディスコ・ナイトなどのイベント。これらのイベントを通し,私は現地でたくさんの友人を作ることができた。タレントナイトでの私たち日本チームによるソーラン節のパフォーマンスは,会う人みんなからコメントをもらったほど,海外の学生からの賞賛はすごかった。また,滞在中に一番深い絆ができたのは,日中をともに過ごす,パープルグループのメンバーである。最初の頃は,みんな緊張しがちで口数も少なかったが,日を重ねるごとに会話が活発になり,ISSが終わる頃には強い友情で結ばれていた。正直,もっと長い時間をかけてグループのみんなと友情を深めたかったし,日本に帰って来たくなかったのが本音である。最終日にはパープルグループのみんながホールに集まり,私の出発の時には残っているメンバー全員で温かく送り出してくれた。今でもそのメンバーとはMessengerのグループで活発に会話している。ここまでに強い絆ができたことは,本当に嬉しかったし,その絆のおかげで,私はこのプログラムを最大限に楽しむことができた。

ISS2019で過ごした2週間は,間違いなく他とない貴重な経験であり,私の人生において大きな影響をもたらすとても刺激的な時間であった。このような貴重な経験は,このプログラムの開催に関わった全ての人々の努力なしでは実現し得なかった。文部科学省・オーストラリア大使館の皆様,スピーカーの皆様,シドニー大学のMeg Kikuchi様,Chris Stewart 様,Staffieの皆様など,開催に関わってくれた皆様に,心から感謝申し上げます。

シドニーで過ごした時間は,狭かった私の科学に関する視野を大きく広げ,私に科学のあらゆる面を教えてくれた。面白さや難しさ,危険性,そして可能性。科学は無限の可能性を持っているということを学んだことは,私の今後の科学の学習におけるモチベーションを引き上げた。

私のこれまでの16年のなかで,これまでに充実していて,刺激的そして創造的であった時間はない。この経験は,間違いなく私の人生の行く先を変えるものとなっただろう。

駒君は授与式後,オーストラリアに向けて出発しました。

オーストラリアのシドニー大学で開催する「高校生のための国際科学学校」に参加することになります。

1 認定書授与式:2019年7月6日(土)

2 派 遣 先:オーストラリア シドニー大学

派遣期間:2019年7月6日(土)から7月20日(土)

本年度は,日本から9名の高校生が派遣されるそうです。

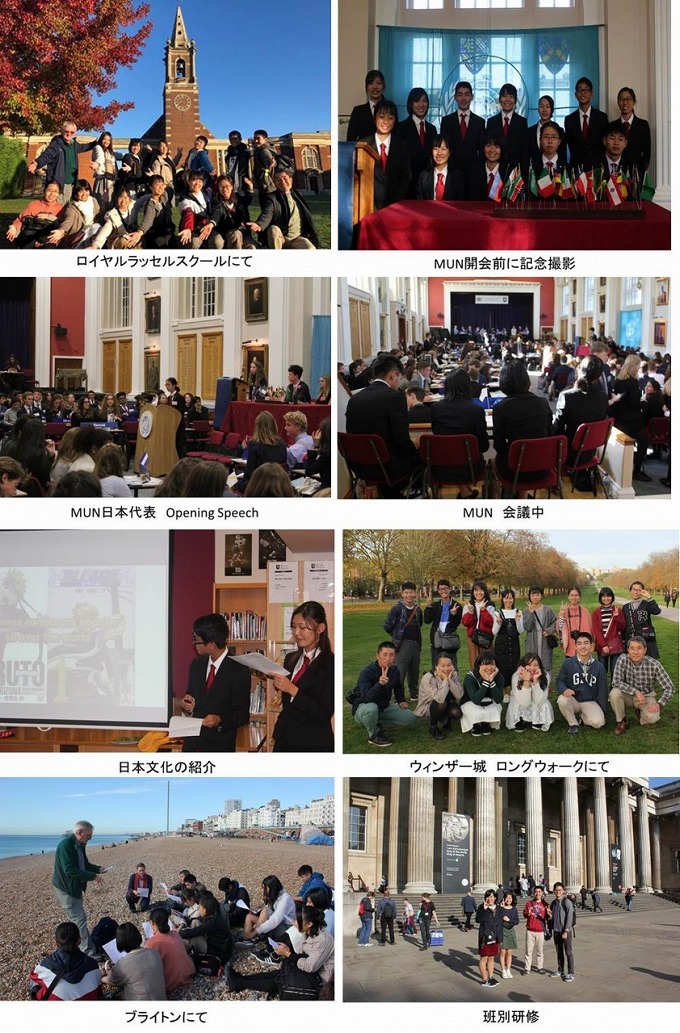

本校のイギリス海外研修は,2003年度より毎年実施しており,2018年度で16回目を迎えました。本研修の大きな目的は,ロンドン郊外に位置するロイヤルラッセルスクールでの模擬国連(MUN)への参加を通して,研修生の国際感覚を磨くことにあります。

なお,本研修は一人一人が輝く活力ある学校づくり推進事業の指定を受けて実施しております。

2018年度第16期イギリス海外研修概要

(1)派遣期間

2018年10月15日(月)~10月26日(金)の12日間

(2)派遣人員

生徒12名(1年次8名・2年次4名)+引率教諭2名

(3)事前研修

・12日間の派遣に向けて,5月より週2回の事前研修を実施しました。事前研修は以下の2本の大きな柱で構成されています。

①MUNに向けたレゾリューションとプレス記事の作成

②イギリスの歴史や文化(特に食や宗教)の学習

(4)現地研修

・ロイヤルラッセルスクールでのMUNへの参加

(5)主な訪問先

・ロンドン市内

・カンタベリー

→イギリス国教会の総本山であるカンタベリー大聖堂が鎮座

・ウィンザー

(6)事後研修

・イギリス海外研修報告書の作成

・イギリス海外研修報告会へ向けた準備

(7)現地での様子