茨城県立日立第一高等学校

・茨城大学工学部との高大連携事業(中間報告)

9月1日(火)からスタートした本校と茨城大学工学部との高大連携事業「最先端の科学技術とものづくりの楽しさ」(全14回)が,9月25日(金)までに8講座が行われました。

各講座とも,大学の最先端の内容を高校生向けに再構成して話していただき,オンラインであっても対話的な内容を取り入れてくれたり,実験を取り入れていただいたりと様々な工夫をしていただき実施いたしました。

毎回15名程度の参加者で講座を実施しており,回によっては本校の附属中学校生も参加しています。

以下に,第2回から第8回までの講座の様子を報告いたします。

|

講座の様子(写真) |

講座名(担当の先生,分野)等 |

|

第2回 9月8日(火) 先生の質問に手を上げて意思表示をして,オンラインでも対話的な授業をします |

【生徒の感想】 ・都市開発は短期間では出来ないことや時間がかかることであることが分かった。 ・現在行われているユニバーサルデザイン化や都市計画の考え方が分かりました。 ・都市デザインは様々な要因が絡んでいる分野で,特に心理学や社会,経済学が重要なのではないかと思った。 |

|

第3回 9月9日(水) ペンを手のひらで立てる実験を通して,光通信の仕組みを学びました |

【生徒の感想】 ・日頃見るリモコン,灯台,信号など様々なものに通信は使われていると分かりました。 ・光通信がどのようなものなのか知ることができて良かった。今後どのような通信手段が出てくるのか気になった。 ・自分が知らない情報通信方法を知ることができた。通信によって情報を伝えるという本質が,少し見えた気がする。 |

|

第4回 9月11日(金) 質疑応答の時間では,個別の質問に対応していただいています |

【生徒の感想】 ・核融合のエネルギーを使えば,現在の原子力発電の多くの問題を解決できるが,技術的な問題や,高いコストなど,実用化には,難しいことがあると分かりました。 ・原発の問題についてはとても興味があったので,現在の日本,そして世界の現状についてよく分かった。 ・核と聞くと,危険なイメージが強かったので,今回の講義を聞き,とても関心を持ちました。

|

|

第5回 9月16日(水) 電子顕微鏡がある研究室を中継し,実際に原子を見ることができました |

【生徒の感想】 ・光学顕微鏡と電子顕微鏡との違い,電子顕微鏡の仕組みが分かった。電子顕微鏡で電子を使う理由を知り,波長に合わせて物質を見るのが大切だと知った。 ・電子顕微鏡を使ってさまざまな分野の研究がされているんだなと感心しました。 ・金属のモザイク模様がどの金属にもあることに驚いた。もっと詳しく知りたいと思った。 |

|

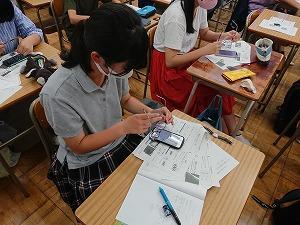

第6回 9月18日(金) スマホの光を眼鏡を通してみたり,偏光板を使ったりといった実験を行いました |

【生徒の感想】 ・大学の勉強が学校の(学習)内容と関連していることがよく分かった。 ・偏光板については初めて知ったが,とても興味深い物だと思った。 ・光が身近なところでたくさん使われていることがわかった。 |

|

第7回 9月23日(水) 不平のないペアをつくるにはどうしたらいいか,ということを考えました |

【生徒の感想】 ・マッチングアルゴリズムについてよくわかった。まだまだ完全には理解出来ていないかもしれないが,日常生活で意識してみることは出来ると思う。 ・日頃何気なく行なっている決定は,数字に表すことでより客観的な比較ができるとわかりました。 ・自分からプロポーズしたほうが好きな相手と結ばれやすい! |

|

第8回 9月25日(金) 免疫システムのコンピュータへの応用について学びました |

【生徒の感想】 ・生物の仕組みをコンピュータに応用できると知りすごいと思った。 ・観測データから予測システムを利用して,予測データを出すのに細胞性免疫を利用していたことに驚いた。生物から何かを学ぶことは多いと感じた。 ・コンピュータの学習のブラックボックスを覗けたのがとても良かった。生物の仕組みを利用するという考えは取り入れられそうだと思った。 |