茨城県立日立第一高等学校

シビックセンターワークショップ

猛暑日が続いていますが、皆さんお元気ですか?

化学部部長、落合七美です。

化学部は7月19日(土)、地学部、数学部と一緒にサクリエで日立一高ワークショップを出展し、子供向けの工作や実験を行いました。

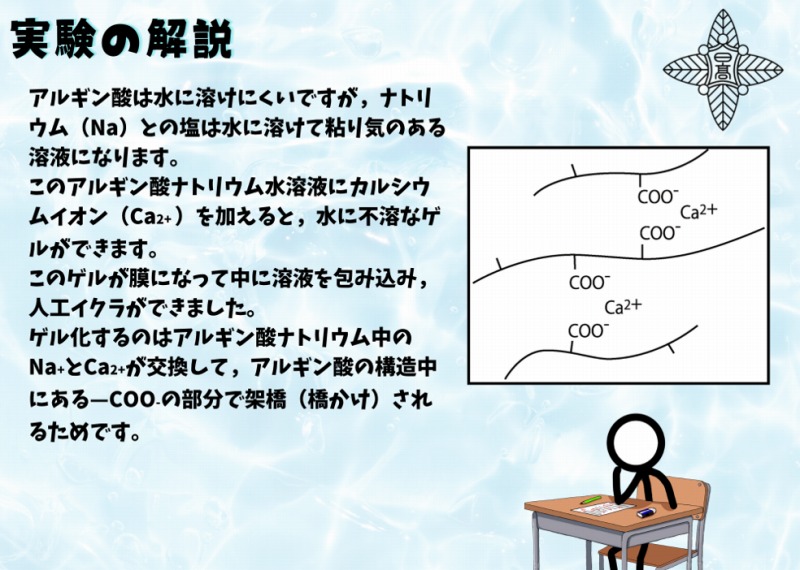

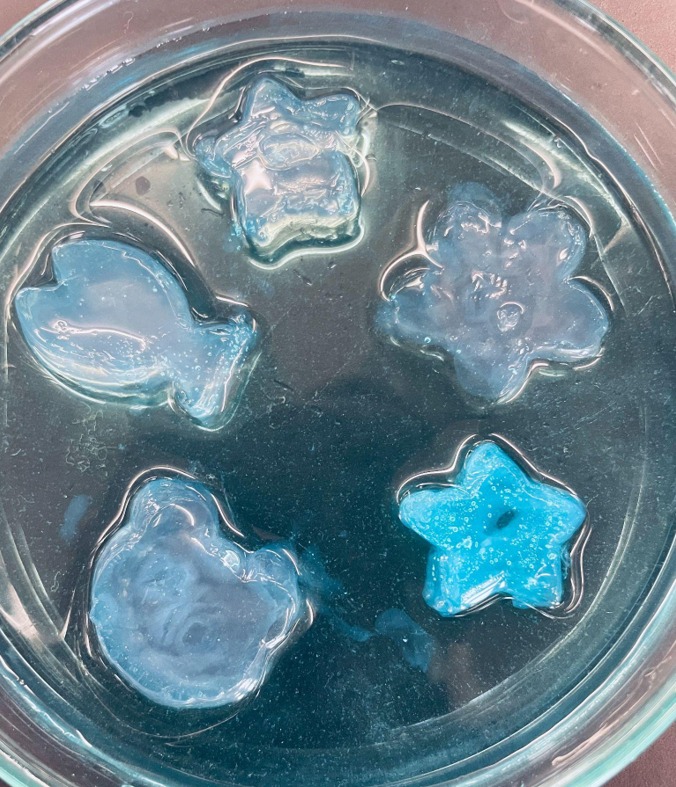

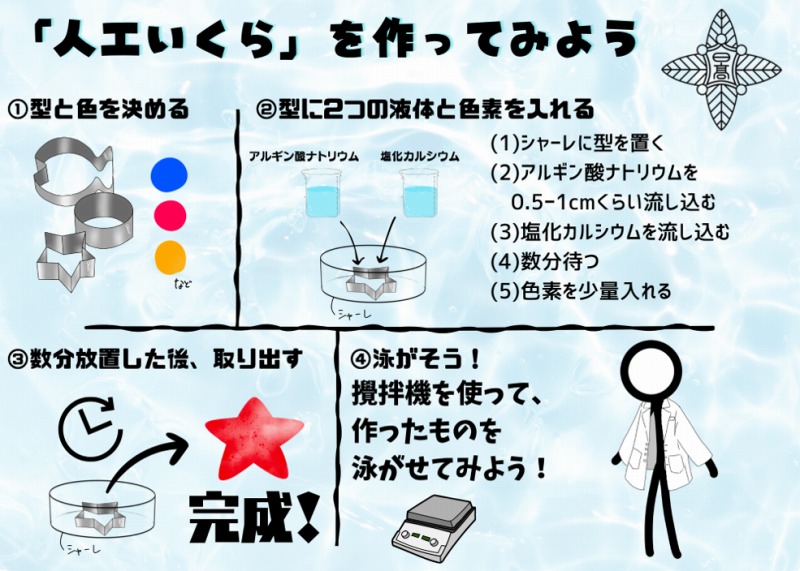

まず、「ぷにぷに水だんごを作ろう!」と題して、アルギン酸ナトリウムと塩化カルシウムを使って、好きな色や形のつかめる水を小さい子と一緒に作りました。

できたものを攪拌機の上に置いた水槽で泳がせたり、アルギン酸ナトリウムを水槽に少しずつ垂らしてイクラを作ったりするとキレイでした。

小さな子がピペットを使うのは難しそうでしたが、補助をしてあげることで、小さい子も自分で作ることができ、楽しんでもらうことができました。

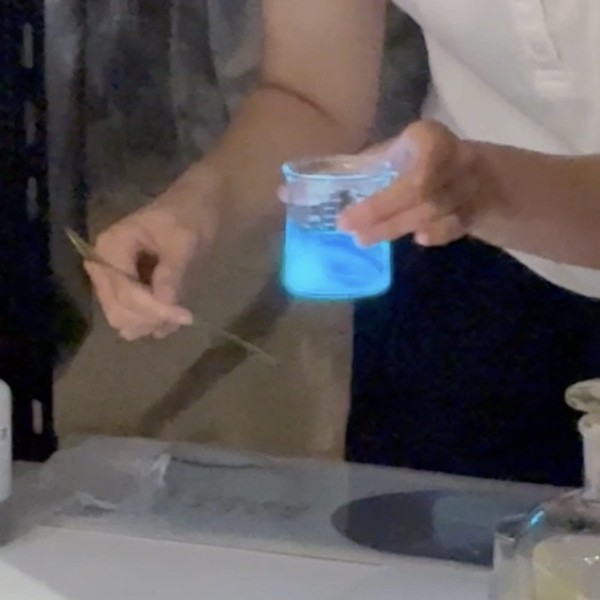

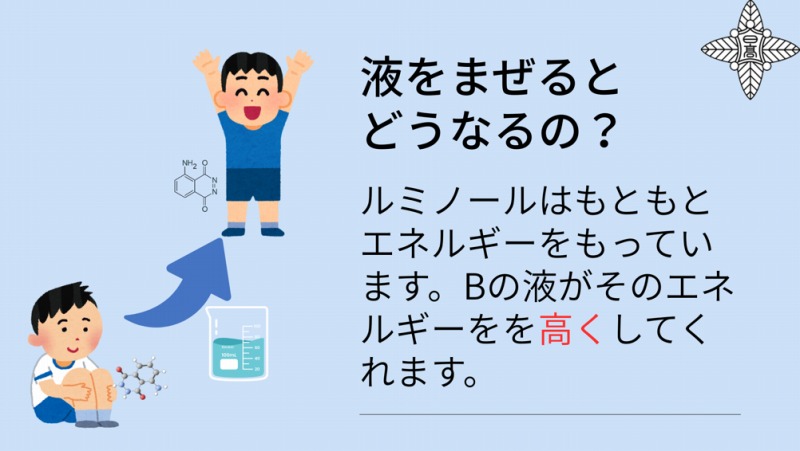

続いて、ルミノール反応という光を発する実験を、簡易的な暗室を作って行いました。

ルミノールと過酸化水素水を混ぜ、触媒であるフェリシアン化カリウムを入れると、青白い光を発します。

ありがたいことにこの実験ショーは大盛況となり、きれいな光を楽しんでもらうほか、簡単な原理の説明をすることで、化学反応に興味を持ってもらうことができました。

今回のイベントは、小さい子たちに実験を楽しんでもらうだけではなく、私たち部員にとっても、化学反応のより深い理解や応用方法など、考えを得る良い機会となりました。

夏は多くのイベントに参加するほか、自分の研究も進めるチャンスだと感じています。

これからも化学部は活発に活動していきます!

部活動紹介

部長より

こんにちは!化学部部長、2年の落合七美です。

化学部では現在2年生1名、1年生3名で顧問の先生方のご指導のもと、各種研究発表会・研修会への参加、文化祭・シビックセンターでのワークショップの出展など、日々楽しく活動しています。

実験を行い、疑問に思ったことを突き詰め、知識を深めていくことはとても楽しいし、かけがえのない学びとなります。

本校化学部の先生方や仲間たちはその学びたいという気持ちを応援してくれます。

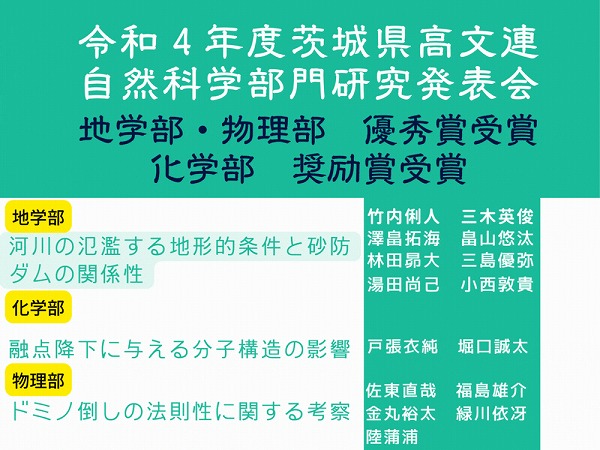

昨年度までの活動では、先輩方が数々の輝かしい賞を受賞されました。

皆さんも一緒に化学部で素敵な高校生活を送りませんか?

活動内容

・全国総文祭に向けた研究活動

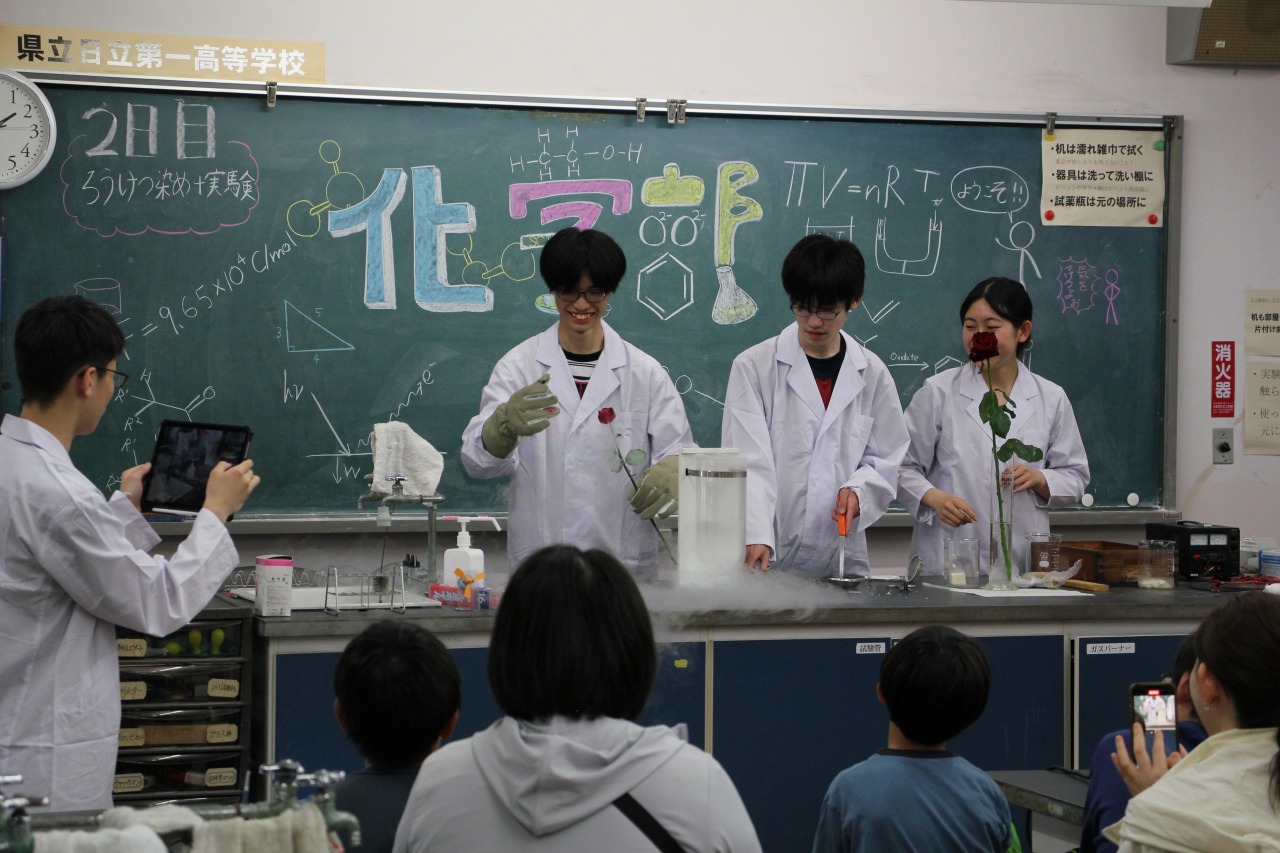

・文化祭での実験ショー・ワークショップ出展

・化学グランプリ参加

・茨城県自然科学部研修会参加

昨年度の主な受賞歴

・APPW2025最優秀賞

・第6回プレゼンテーション大会IBARAKIドリーム★パスAWARD 銀賞

・令和6年度茨城県高等学校文化連盟自然科学部研究発表会 優秀賞

活動日・場所

随時進捗状況に合わせて・特別棟2F化学室

(文責:落合七美)

・第42回化学クラブ研究発表会

3月25日、芝浦工業大学にて第42回化学クラブ研究発表会が行われました。

本校化学部からは2名、それぞれ口頭発表とポスター発表に参加しました。

口頭発表

1HNMR および 13CNMR を用いたフルクトースの甘味の温度依存性に関する考察

野内陽向

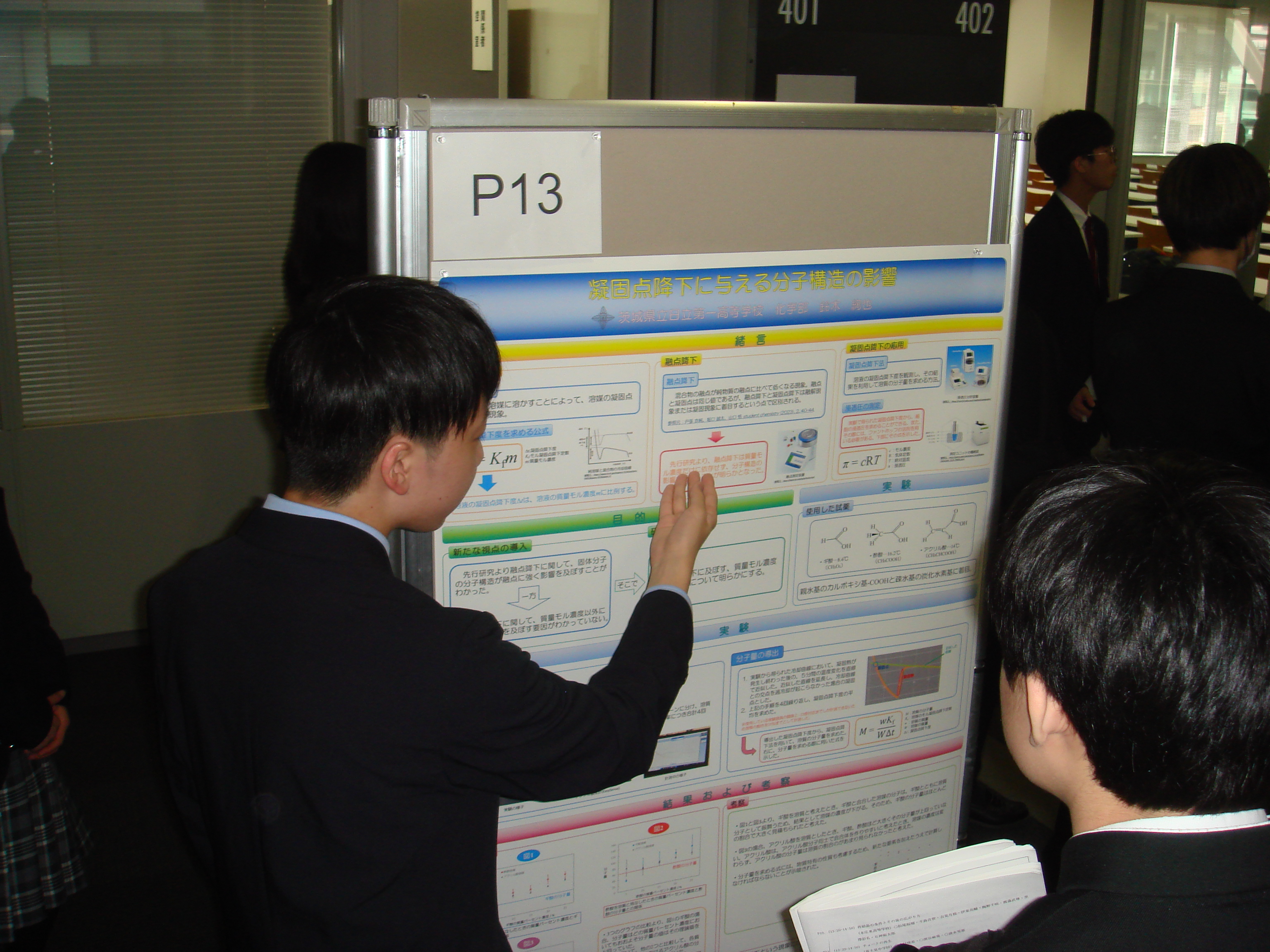

ポスター発表

凝固点降下に与える分子構造の影響

鈴木絢也

・第42回化学クラブ研究発表会 | 公益社団法人 日本化学会 関東支部

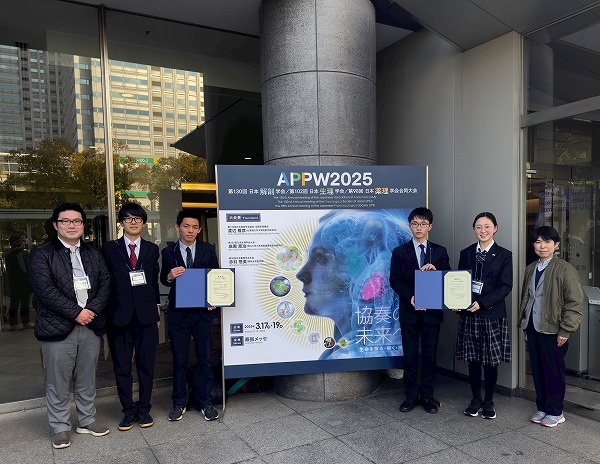

・APPW2025にて最優秀賞をダブル受賞!

令和7年3月18日、幕張メッセで実施されたAPPW2025にて化学部と生物部が発表を行い、ともに最優秀賞を頂きました。

化学部

「非固形食を摂ることによる自律神経系への影響」

野内 陽向、原 知子

咀嚼は、唾液を分泌して虫歯や口臭を防ぐ。また筋肉や舌を意識的、反射的に動かすことで神経を通して脳や身体に刺激を与え、記憶力向上や身体機能維持につながるといわれている。咀嚼は、自律神経系と深いかかわりがあり、先行研究により、咀嚼が交感神経を優位にすることは明らかである。しかしながら先行研究は、グミやガムなどの比較的硬い食品を咀嚼した際の測定が多い。そのためミキサー食などの非固形食を摂取し、少ない咀嚼回数で食事を行うときの、自律神経系への影響は明らかになっていない。本研究では、心拍計と脳波計を用いて固形食と非固形食の自律神経活動を比較し、非固形食時の自律神経活動を明らかにすることを目的とした。実験の結果、非固形食は固形食と比べて、脳波の変動が減少した。また LF/HF が増加し、RMSSD が減少した。結果から、非固形食は交感神経活動が低下し、副交感神経が優位になることが明らかになった。

生物部

「異なるパターンの振動付与がストレス下における自律神経系と脳波に与える影響の比較」

菊池 冬青、日向寺 颯汰

・APPW2025(第130 回日本解剖学会総会・全国学術集会・第102 回日本生理学会大会・第98回日本薬理学会年会 合同大会)

・高校生発表.indd

・高校生発表受賞者

・第6回プレゼンテーション大会IBARAKIドリーム★パスAWARD 銀賞

野内 陽向

日立市の健康をプロデュースする会(日立第一高等学校化学部)

企画:「口腔内反射区の刺激による身体に与える影響の調査と提言」

日時 令和7年1月23日(木)

場所 茨城県庁講堂

・IBARAKIドリーム★パスAWARD | 茨城県教育委員会

・第34回日本化学会関東支部 茨城地区研究交流会

日時 2023年12月21日(木)09:45~16:15

場所 日立シビックセンター(茨城県日立市幸町 1-21-1)

主催 日本化学会関東支部

第34回日本化学会関東支部 茨城地区研究交流会に本校化学部の2グループが参加しました。

大学生や大学院生がほとんどを占める中、本校の2グループともに、見事「優秀賞」5件の中に選ばれる快挙を達成しました。

研究タイトル

A14 原子の形に関する理論的考察 榎本 慧、野内 陽向、山口 悟

A15 フルクトースにおける理論的考察 櫻井 友菜、芹沢 咲紀、関根 由乃

・活動報告(11月)

・白堊祭 化学部実験会「銅が銀に、そして金に?」

白堊祭の午後は化学実験室にて、実験会と展示会を行いました。

来てくれた方々には、金属の色の変化を間近で見れる実験体験や、身近な化学の豆知識の会話などを共に楽しませて頂きました。

・第38回化学クラブ研究発表会 銅賞受賞

第38回化学クラブ研究発表会(2021年3月30日実施)に、化学部2年の齊藤 美樹、立山 愛莉、川本 琴美さん(研究テーマ:動植物性油脂から合成された界面活性剤の洗浄力に関する研究)が参加し、化学クラブ銅賞を受賞しました。

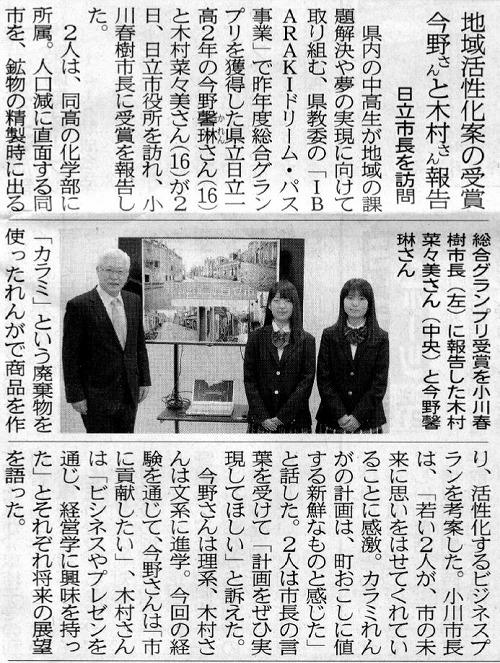

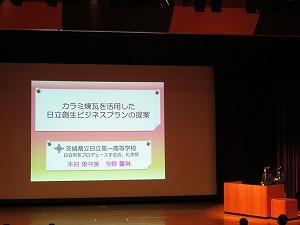

・地域活性化案の受賞 日立市長を訪問

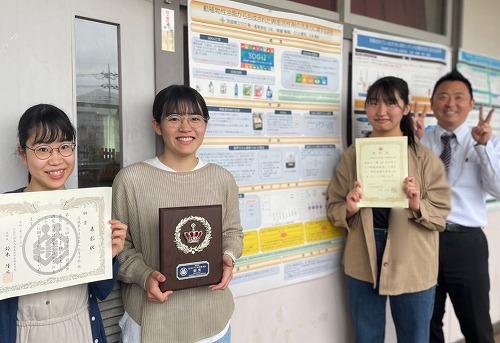

本校の化学部2年「日立市をプロデュースする会」の木村菜々美と今野馨琳が日立市役所を訪問し、小川春樹市長にIBARAKIドリーム★パスAWARDでの総合グランプリの受賞報告をしました。

日立市長や日立市教育長など多くの人たちの前で、考案した日立市を活性化するためのビジネスプランのプレゼンテーションを行いました。

(2021年4月8日付茨城新聞掲載・茨城新聞社より転載許可をいただきました)

・総合グランプリ受賞!「IBARAKIドリーム★パスAWARD」

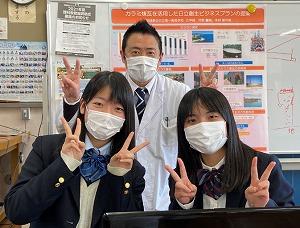

3月14日(日)土浦市の県南生涯学習センターにて、プレゼンテーション大会「IBARAKIドリーム★パスAWARD」の本選が行われました。

本校からは2月の予選会にてファイナリストとして選出された化学部1年「日立市をプロデュースする会」の木村菜々美と今野馨琳が参加しました。

プレゼンテーションを行い、「主体性・協働性・探究性・アイデアの独自性・将来性・課題意識/好奇心」といった審査基準の下、見事総合グランプリに選ばれました。

副賞(活動支援金)として50万円を頂きました。

・ファイナリストに選出されました(プレゼンテーション大会「IBARAKIドリーム★パスAWARD」STEP4「予選会」)

2月14日(日)茨城県教育委員会のプレゼンテーション大会の予選会に、化学部の1年生2名が「日立市をプロデュースする会」というチーム名で参加しました。

・プレゼンテーション大会「IBARAKIドリーム★パスAWARD」STEP4「予選会」 / 白堊ニュース

本日の予選会では「ファイナリスト8チーム」に選出され、3月14日のプレゼンテーション大会に参加することが決まりました。

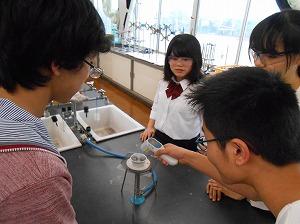

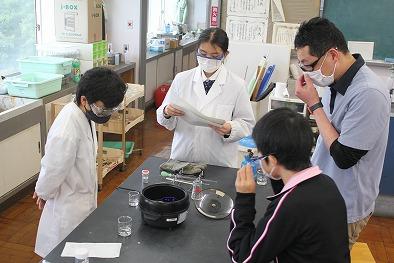

化学部 実験勉強会(化学変化と物質量)

希望者を募り、「実験を通して化学を学ぶ」勉強会を開催しました。

炭酸カルシウムと塩酸を混ぜて、二酸化炭素を発生させる実験です。

この実験を通して、物質の質量変化と化学反応式の係数の関係を体験してもらいました。

実験には文系の生徒や中学生も参加し、皆熱心に取り組んでいました。

また、実験だけでなく、「モル質量について」や「1800年頃の化学の歴史」などについても講義を行いました。

教科書だけでは得られない経験、いかがでしたか?

化学部 ルミノール反応

最初は、辛うじて光が見れる程度だった「ルミノール反応」。

工夫を重ねて、こんな見方ができるようになりました。

いかがでしょうか?

(下の画像をクリックすると、動画が見れます)

化学部 カラフルドリンクシリーズ No.3

振ると色が変わる、カラフルな実験を行いました。

(下の画像をクリックすると、動画が見れます)

No.1やNo.2を見てみたい人、実際に作ってみたい人。

活動日の放課後の化学室に、是非来てください。

・青少年のための科学の祭典・日立大会に出展

12月1日、日立市マーブルホールにて「青少年のための科学の祭典・日立大会」が開催されました。

本校からは、化学部、地学部、中学科学部が参加しました。

化学部は、「銅が銀に,そして金に?」を出展しました。

金属板の色の変化に、子供たちは夢中になっていました。

【部長のひとこと】

「どのような反応がおこり、どのような場所で応用されているかを説明しながら、色の変化を見て・体験してもらいました。」

・ビスマス実験体験会(本校化学実験室)

無毒で、結晶の形状と色に特徴のある金属、ビスマス。

吹奏楽コンクールの課題曲に、ビスマスをテーマとした曲があると聞き、実験会を開催しました。

6月10日、7月1日、8日の3回です。

参加希望者が多く、嬉しい悲鳴。3回に分けて行うことになりました。

ワイヤレス温度計で測れる温度です。そろそろかな?

ビスマスの融点は271℃と低く、簡単に融けてしまいます。

結晶作りは、毎回異なる顔が見られます。こんなに青いのは初めてです。

この経験が、吹奏楽部の皆さんにとって、曲のイメージを膨らませたり共有したり、演奏の幅を広げたりまとめたりするお手伝いになれば、幸いです。

・新入生への部活動紹介

4月10日、部活動紹介が行われました。

実験を、試したり、楽しんだり、研究したり。

興味のある人は是非どうぞ!

・主な活動・実績(平成30年度)

・茨城県高校生科学研究発表「緋銅の製作」発表(筑波大学)(3月16日)

・科学系コンテスト参加者強化トレーニング「酸塩基滴定の実験とコバルト(III)錯体の合成」参加(茨城大学 水戸キャンパス)(2月16日)

・高校生の科学研究発表会「緋銅の製作」発表(茨城大学)(1月12日)

・第18回 青少年のための科学の祭典・日立大会「せっけんを作ろう!」出展(マーブルホール)(12月2日)

・第26回 電気学会東京支部茨城支所 研究発表会「緋銅の製作」発表(シビックセンター)(11月17日)

・第8回 科学の甲子園・茨城県大会 出場(つくば国際会議場)(11月11日)

・第12回 高校生理科研究発表会「アルコール・水混合物の体積減少に関する実験的・理論的研究」発表(千葉大学)(9月29日)

・TGSW-IWP2018 高校の部(つくば国際会議場)(9月22日)

「How To Make Copper Metal Turn Deep Scarlet (緋銅の制作法について)」発表

「IWP Excellent Poster Award(IWP優秀ポスター賞)」受賞

・第18回日立一高白堊ネイチャースクール「銅が銀に,そして金に?」出展(本校)(7月22日)

・化学グランプリ2018一次選考 参加(茨城大学 水戸キャンパス)(7月16日)

・第22回白堊祭「サイエンスショー」「実験体験会」出展(本校)(6月9日)

・科学系コンテスト参加者強化トレーニング「化学をたのしむ-錯体の合成と単離-」参加(水戸第二高等学校)(6月2日)

・新入生への部活動紹介(本校)(4月10日)