茨城県立日立第一高等学校

白堊ニュース(令和2年3月)

【3月】

CEFR B2(英検準1級相当)所得者数:14名

CEFR B1(英検2級相当) 所得者数:120名

(CEFR:ヨーロッパ言語共通参照枠)

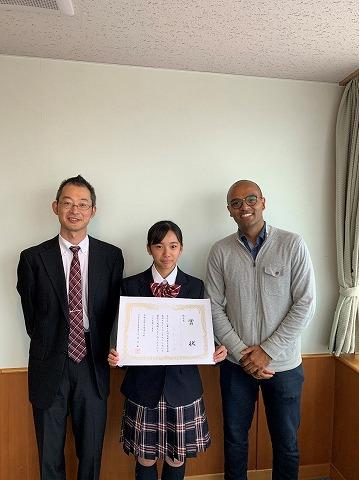

CEFR C1(英検1級相当)合格:2年1組 松廣 あい子さんの話

今回の合格には,日頃の英語部の活動が大きく繋がったのかと思います。

英語部では英語を用いて社会問題などに関するディベートをするため,ボキャブラリー,リスニング,ライティング,スピーキングのすべての面で部活動を通して学んだことを活かすことができました。

特に,スピーキングに関しては,今回は日本の男女格差について問われたのですが,ディベートの中で身につけた知識をもとに,緊張することなく日々の成果を発揮することができたかと思います。

また,ALTのヴィシュヌ先生にもたくさん練習に付き合っていただき,大変感謝しています。

今後は,新たな資格の取得と,より実践的な英語力を身につけることを目標に,さらに英語学習に励んでいきたいと思います。

説明会は,内容を一部縮小したり椅子の間隔を広げたりと新型コロナウイルス感染対策を考慮した上で行われました。

また,先日HP等を通してお知らせしましたとおり,新型コロナウイルス感染対策を考慮した上で,

本日より部活動を明日より必修課外学習を再開することになりました。

少しずつではありますが,学校に生徒の活気が戻ってくることを嬉しく思います。

新型コロナウイルス拡大防止のため,参加者の制限や時間短縮等の対策がとられる中,実施されました。

卒業生240名が本校から巣立っていきました。

・本校OBがNumberに掲載されました「香川真司らが頼りにする日本人医師」

現在,スクールガイド2021の「卒業生からのメッセージ」を依頼している,池田浩教授(順天堂大学理学療法学科&整形外科:昭和54年度本校卒)についての記事がNumberに掲載されており,紹介します。・2019年度 英語資格検定所得者(実数)

CEFR C1(英検1級相当) 所得者数:1名CEFR B2(英検準1級相当)所得者数:14名

CEFR B1(英検2級相当) 所得者数:120名

(CEFR:ヨーロッパ言語共通参照枠)

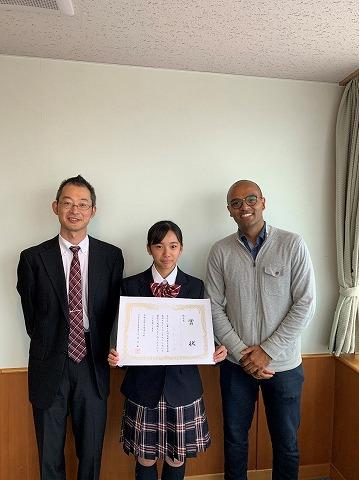

CEFR C1(英検1級相当)合格:2年1組 松廣 あい子さんの話

今回の合格には,日頃の英語部の活動が大きく繋がったのかと思います。

英語部では英語を用いて社会問題などに関するディベートをするため,ボキャブラリー,リスニング,ライティング,スピーキングのすべての面で部活動を通して学んだことを活かすことができました。

特に,スピーキングに関しては,今回は日本の男女格差について問われたのですが,ディベートの中で身につけた知識をもとに,緊張することなく日々の成果を発揮することができたかと思います。

また,ALTのヴィシュヌ先生にもたくさん練習に付き合っていただき,大変感謝しています。

今後は,新たな資格の取得と,より実践的な英語力を身につけることを目標に,さらに英語学習に励んでいきたいと思います。

・入学説明会の実施および部活動・課外学習の再開(3月24日(火))

令和2年3月24日(火)本校体育館アリーナにおいて,入学予定者および保護者への入学説明会を実施しました。説明会は,内容を一部縮小したり椅子の間隔を広げたりと新型コロナウイルス感染対策を考慮した上で行われました。

また,先日HP等を通してお知らせしましたとおり,新型コロナウイルス感染対策を考慮した上で,

本日より部活動を明日より必修課外学習を再開することになりました。

少しずつではありますが,学校に生徒の活気が戻ってくることを嬉しく思います。

・令和元年度卒業証書授与式(3月1日(日))

令和2年3月1日に,本校体育館アリーナにおいて,令和元年度卒業証書授与式が執り行われました。新型コロナウイルス拡大防止のため,参加者の制限や時間短縮等の対策がとられる中,実施されました。

卒業生240名が本校から巣立っていきました。

白堊ニュース(令和2年2月)

【2月】

午前中は日立市民会館において,テーマ数32件についてインデクシングが行われました。

午後は,本校において,ポスターセッションが行われ,本校SSH運営指導委員の先生方や保護者の方が見学に来られました。

医学部入試ガイダンス 13:00~14:00(60分)

講師:学校法人高宮学園代々木ゼミナール 進学相談室部長 山上 佳那子 氏

演題:入試の変化と医学部入試に必要な力

対象:高1,2年次生徒および保護者

小論文セミナー 14:10~15:40(90分)

講師:学校法人高宮学園代々木ゼミナール 國井 丈士 氏

対象:附属中3年,高1,2年次生徒

本校野球部員が一丸となって,低学年向け・高学年向けなど工夫を凝らしたメニューを企画し,元気な声と笑顔が絶えない野球教室になりました!

2月15日(土)金沢スポーツ少年団

2月22日(土)諏訪スポーツ少年団

今年の冬はそれほど寒くはなかったですが,それでも「春近し」という感じで,

うきうきしてしまいます。

それぞれの目的は,高校入学前に「応用力をつけること」および「基礎学力の確認」です。

今日も,沢山の中学3年生が課外学習に参加していました。

ファラデー著「ロウソクの科学」,寺田寅彦著「茶わんの湯」などの名著から,「はじめてのロボット工学」,「サイバー攻撃の教科書」など最新のIT関連書籍を含む15冊を寄贈いただきました。

大学の様子や,受験勉強のコツなどを,現役の東大生から直接聞くことができました。

「どうやったら勉強する気になるんだろう」という演題で,千葉科学大学 薬学部 横山悟先生に講演していただきました。

生徒感想

1組

今度のテストに向けて,やる気を出すために自分の好きな単元や得意な教科から勉強して,自己効力感を身に付けたいと思う。この自己効力感はどの面でも使うことができるので,勉強でも部活でも,内発的モチベーションを大切にして自分を成長させたいと思う。

また,いまだに自分の勉強方法が見つかっていなかったため,少し焦る気持ちがあったが,今回の話を聞き,自分の学習方法は何度も挑戦して何度も検証しながら探していけばいいということが分かり,これからも自分に合った学習方法を探していきたい。

私は「テスト効果」という方法は取り組んできたことなので,よりよい学習だと知り,これからも続けていきたいと思った。

いつもの講義とは少し変わった内容のお話をしていただき,高校生としては「勉強」がからんだ内容だったので,非常に興味を持ちました。要点は2つに絞られていましたが,私は特に自己効力感の方が印象に残っています。まず驚いた点は,積極的に,自分でやりたいと思って学習することによる効果は,その人のIQや親の金銭面での影響を大きく上回るということです。これを聞いた時,元々持っているものや金銭に関する言い訳は本当にばからしいものなのかもしれないと思いました。また,報酬を求めた勉強は,自分のやりたいと思う気持ちを削いでしまうということを知り,今の自分は報酬のために頑張ってしまっていることを振り返ってまずいなと感じ,修正していこうと考えました。そして横山先生は,「天才(何もせずともできる)より,自分は秀才(努力すればできる!)」と考えたり,自分が何かを習得する経験を積むことで,自己効力感が高まると教えてくださいました。早速,教室で「俺は秀才!」と言い合ったり,互いを褒め合ったりしていて,周りの人たちの本気を感じることができました。そして,私は中学での吹奏楽部の経験を糧にしたり,これからもいろんなことを積み上げながら,勉強は勿論自分の将来のために,自己効力感を意識して物事に取り組みたいと思います。

2組

テストが近づいている中,勉強へのモチベーションが上がらず,いつも勉強できない状態である私にとって,今回の講演はとてもためになるものでした。昔から外発的モチベーションを主にして,様々なことに取り組んでいたため,これからは親に協力してもらいつつ,内発的モチベーションを高められるように,自分ができそうな「何かをマスターする」ということを時間がかかっても少しずつ進めていき,自分の成績を上げられるようにしたいです。

「俺は天才じゃなくて,秀才だ!」変な言い回しに感じるが,日々こう思うことが大切だとわかった。やる気には外発的と内発的なやる気がある。内発的であるのが一番だが,外発的には気をつけなければいけない。物でつり過ぎると内発的なものではなくなってしまうという。そのため自己効力感を持ち,外発的にやる気を起こしたいと思った。現在,私は「自作テスト」という,自分で問題を考え,何度も特という手間のかかる暗記系の勉強法を試している。結果は出たが,面倒くさくてやめようかと考えていたが,今日の講義を聴いてあきらめずに続けようと思った。自己制御学習という勉強法を面倒くさがらずに続けて,成績アップだけでなく,人生の質のアップもしていきたい。楽しく楽しく学習・習得して恵まれた才能を自分のため世の中のために役立てていきたいと思った。

3組

学習に必要なものは自己効力感や自己制御学習であることが分かりました。やる気の種類は外発的モチベーションと内発的モチベーションがあり,特に大切なのは内発的モチベーションが楽しいから,面白いからやることが大切であることがわかりました。私は外発的モチベーションから勉強をやることが多かったので,これからは自分の気持ちを高めながら勉強したいと思いました。また効力感を高めるためには何かを習得する経験が大切であることも知りました。何でもいいから1つのことを極めることで,自分の達成感や,「やればできる」という気持ちになり,より勉強に力が入ると思いました。これからはこの学んだことを生かしながら勉強していき,自分の志望校の大学に合格できるように頑張りたいです。

やる気を出すには自己効力感を強めることが大事だと分かりました。外発的やる気は,勉強するきっかけ作りにはいいかもしれませんが,刺激し過ぎると,内発的モチベーションも下げてしまうということが分かり,納得しました。私の母は報酬や罰が嫌いで,そういうことをされたことがなかったので,その時は周りと比べて不満だったけれど,今思うと良かったなと思います。また,効率的学習法では,自己制御学習が効率的だということを学びました。私は,あまり計画を立てて勉強をするということが得意ではないので,これからは意識して心がけていきたいと思いました。自分で自分の弱点を見つけ,克服するにはどうすればよいか考えながら学習することが大切なのだと改めて思いました。この能力は勉強だけでなく,スポーツや仕事など将来的にも使えるので,今のうちに身につけられるといいなと思いました。最近,勉強へのやる気やモチベーションが上がらない状態が続いていたので,今日学んだことを生かし,自分はやればできる秀才なのだと信じて,これからも勉強に励んでいきたいです。

今回の講義を聞き,家にいるときにやる気が出ず,だらだらしていた時間を,少しずつですが,変えることができた。講義で特に大事だと言っていた「自己効力感」を持つという事から,いつもテストを見て「自分はダメだなあ」と思っていた考え方を,「勉強が足りていないからできないのであって,勉強すれば良い点をとれるはず」と見方を変えることで,勉強のモチベーションを上げることができました。また,やる気を出すだけではなく,効率的な「自己制御学習」を知り,日々の勉強法を見直すことにもつながりました。この学習方法は,今だけでなく,社会に出てからも役に立つので,忘れずに心がけていきたいです。

4組

今まで聞いてきた講義の中で私にとっては一番興味深かった内容でした。高校に入ってから内進生や他校から来た友達の頭の良さに驚き,「みんな私よりも地頭が良いからしょうがない。結局は才能の有無なんだろう。」と勝手に諦めて投げやりな気持ちで一年間を過ごしました。このように変な言い訳をして自分の好きなことばかりを一生懸命やった結果,一番最初の模試から100位順位が落ちました。勉強が上手くいかないのと連動して,部活動もうまくいかずスマホに依存し,自己嫌悪に陥り辛い時期がありました。しかし,今日の話にとても勇気づけられました。「自己効力感」,「自己制御学習」この2つを行って絶対に少しずつかもしれませんが変われるように頑張ります。俺秀才!!

今回の講義は今の自分にとってすごく役立つ内容だったと思います。先生が仰っていたように,自分は秀才だと思い込むことができたらすごく勉強が楽しくなれると思います。私もこれから,やればできると思い込んで勉強していこうと思います。先生が紹介された効率的学習法が社会に出ても必要な考え方だということなので,この方法を身に着けたいなと思いました。最後に先生が紹介してくださったテスト効果で,間違えて答えを見た後すぐに解き直すというのがいつもの自分と違っていたので,私も解き直しをすぐにして,忘れないようにしたいです。

5組

今回,千葉科学大学薬学部教授の横山先生が「勉強のやる気が出る方法」について講義してくださいました。主にやる気を出すための“自己効力感”と効率的学習法である“自己制御学習”について話してくださり,とても役に立った講義となりました。私にとって1番印象に残ったのは「自己制御学習」の学習法です。テストや問題集を終わらせた後は,説くことができた問題とできなかった問題を見て①自分の能力を分析,②不足する部分を発見したら,③それをもとに勉強方法を提案してみる。④提案した勉強法を実践してみて,再び解いて成長がみられたかを検証して確かめるという学習法でした。今までの私を振り返ってみると,復習はするものの,自分で能力を分析したり勉強法を変えてみたりすることはなかったです。また,勉強法によって成長がみられたのかを確かめることは時間の無駄であると考えていましたが,今回の講義を聞いて,自分に最も適した勉強法を見つけることもテストの点数やモチベーションを上げる上で大切なことなんだなと感じることができました。これからテストがあるので,これらを意識して頑張っていきたいです。

まず,やる気の出し方について,先生が避けた方がよいと仰っていた「外発的モチベーション」が自分にあまりにもあてはまっていたため驚いた。そして,意外にも核心が「やればできる」と思う“自己効力感”という,ちょっとしたところにあることに,今後苦手教科への取り組み方を変えようという気になった。また,先生自身の経験や学術的研究なども交えての講義であり,非常に分かりやすかった。

効率的学習法に関して,先生が最重要と仰っていた「検証」の過程を見落としていたことに気づいた。この方法は受験勉強だけでなく生涯にわたり役に立つとわかったので,早期に積極的に取り入れたいと思った。

勉強する気が最近おきてこなかったので,この講義はとてもありがたかった。先生は,やる気の種類にはごほうびや罰を受ける外からのものと,単に楽しいからやる内からのものの2種類があると仰っていた。小中学生の頃は楽しみながら勉強をしていたと気づいた。しかし,高校生になってからは楽しさが減少してしまった。楽しむためには,自己効力感を高めるのが大切だということだった。自己効力感を高めるのは,「やればできる」という思いを強くすることで,簡単だと思った。また,効率的な学習方法も教えてくださった。難しいことではなかったけれど,その方法を継続しなければ意味がないとわかった。これからは,ごほうびの為に勉強するのはやめようと思った。そして,先生が教えてくれた勉強方法を実践してみたい。

6組

自分のやる気を出すためには,「自己効力感」と「自己制御学習」が大切だとわかった。自己効力感は,「俺秀才」と思えるかが大切で,自分が何かを習得する経験を積めばそれにともなって成績も伸びていくということが理解できた。自己制御学習は,自分の能力を分析→不安感を発見→勉強方法を提案→試行→検証の流れが大事だと理解できた。今回の講義はためになる話ばかりだったので,今回の話をもとに自分の成績アップにつなげていきたい。

私は今まで,勉強は「しなくてもいけないもの」として捉えていました。そのため,「今じゃなくて後でやろう」「やりたくないな」という気持ちになり,多くの失敗をしてきました。「勉強は嫌でもしなくちゃ」というのは外発的やる気で,よい成績をおさめるためには内発的やる気が必要だということを初めて知りました。もし自分が内発的やる気を持って学習に取り組むことができれば,よりよい学習ができると思いました。講師の先生の話を聞いて,自分の学習に「テスト効果」を取り入れたいと思いました。学習心理学や認知神経科学の研究結果からの講義だったのでとても説得力がありました。今回の講義は,改めて自分の学習について考えるとても良い機会となりました。

「自分はやってもできない」という考え方を変えることによって自己効力感を高めた方が,やる気を内発的に出せることが分かった。私は今まで悪い方に考えて諦めてしまうことがあったので,自己効力感を高めるために友達と勉強することも大切だと思いました。そして,勉強をより楽しくするために勉強をゲーム化することで,自分の成績が目に見えてわかるようになるので試してみたいと思いました。私は自己制御学習ができておらず,手当たり次第に課題をやっているだけでした。ですので,これからは課題を通して苦手なところを見つけ,そこを重点的に取り組むようにしたいと思いました。

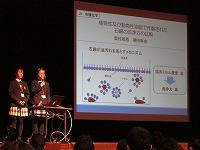

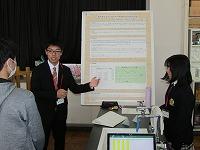

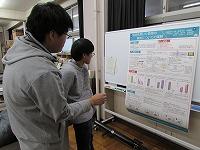

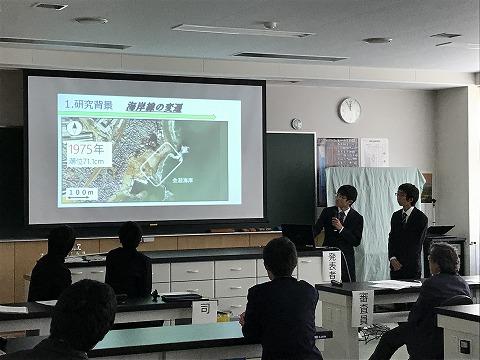

・SSH 成果 発表会(2月27日(木))

令和2年2月27日(木)に,SSH成果発表会が執り行われました。午前中は日立市民会館において,テーマ数32件についてインデクシングが行われました。

午後は,本校において,ポスターセッションが行われ,本校SSH運営指導委員の先生方や保護者の方が見学に来られました。

・医学部進学モチベーションアップセミナー「第3回 入試の変化と医学部入試に必要な力」(2月24日(月))

令和2年2月24日(月)に第3回医学部進学モチベーションアップセミナーが下記の通り行われました。医学部入試ガイダンス 13:00~14:00(60分)

講師:学校法人高宮学園代々木ゼミナール 進学相談室部長 山上 佳那子 氏

演題:入試の変化と医学部入試に必要な力

対象:高1,2年次生徒および保護者

小論文セミナー 14:10~15:40(90分)

講師:学校法人高宮学園代々木ゼミナール 國井 丈士 氏

対象:附属中3年,高1,2年次生徒

・少年野球教室を開催!(2月15・22日(土))

2月15日(土)・22日(土)の二日間,地元の少年野球チームへの野球教室を開催しました!本校野球部員が一丸となって,低学年向け・高学年向けなど工夫を凝らしたメニューを企画し,元気な声と笑顔が絶えない野球教室になりました!

2月15日(土)金沢スポーツ少年団

・桜と梅の花(2月18日(火))

本校の中庭に,早咲きの桜と梅が咲いていました。今年の冬はそれほど寒くはなかったですが,それでも「春近し」という感じで,

うきうきしてしまいます。

・附属中3年生対象 課外学習および補習について(2月12日(水))

1月より附属中学3年生対象「高校教員による数学の課外学習および補習」が行われています。それぞれの目的は,高校入学前に「応用力をつけること」および「基礎学力の確認」です。

今日も,沢山の中学3年生が課外学習に参加していました。

・書籍の寄贈(2月5日(水))

株式会社 日立産業制御ソリューションズでは,設立5周年の事業として,高校生に読んでほしい科学関係の書籍を選定し,日立市内の各高校や図書館等に寄贈しています。2月5日に取締役 総務統括本部長兼生産統括本部長の堀内様はじめ4名の方が来校くださり,書籍と目録の贈呈式を行いました。ファラデー著「ロウソクの科学」,寺田寅彦著「茶わんの湯」などの名著から,「はじめてのロボット工学」,「サイバー攻撃の教科書」など最新のIT関連書籍を含む15冊を寄贈いただきました。

・東大生を囲む会(2月5日(水))

2月5日(水),中学3年生,高校1年次,2年次の希望者は東大生を囲む会に参加しました。大学の様子や,受験勉強のコツなどを,現役の東大生から直接聞くことができました。

・1年次道徳 講義「どうやったら勉強する気になるんだろう」(2月3日(月))

令和2年2月3日(月)本校体育館 多目的室において,高校1年次道徳の講演会が行われました。「どうやったら勉強する気になるんだろう」という演題で,千葉科学大学 薬学部 横山悟先生に講演していただきました。

1組

今度のテストに向けて,やる気を出すために自分の好きな単元や得意な教科から勉強して,自己効力感を身に付けたいと思う。この自己効力感はどの面でも使うことができるので,勉強でも部活でも,内発的モチベーションを大切にして自分を成長させたいと思う。

また,いまだに自分の勉強方法が見つかっていなかったため,少し焦る気持ちがあったが,今回の話を聞き,自分の学習方法は何度も挑戦して何度も検証しながら探していけばいいということが分かり,これからも自分に合った学習方法を探していきたい。

私は「テスト効果」という方法は取り組んできたことなので,よりよい学習だと知り,これからも続けていきたいと思った。

いつもの講義とは少し変わった内容のお話をしていただき,高校生としては「勉強」がからんだ内容だったので,非常に興味を持ちました。要点は2つに絞られていましたが,私は特に自己効力感の方が印象に残っています。まず驚いた点は,積極的に,自分でやりたいと思って学習することによる効果は,その人のIQや親の金銭面での影響を大きく上回るということです。これを聞いた時,元々持っているものや金銭に関する言い訳は本当にばからしいものなのかもしれないと思いました。また,報酬を求めた勉強は,自分のやりたいと思う気持ちを削いでしまうということを知り,今の自分は報酬のために頑張ってしまっていることを振り返ってまずいなと感じ,修正していこうと考えました。そして横山先生は,「天才(何もせずともできる)より,自分は秀才(努力すればできる!)」と考えたり,自分が何かを習得する経験を積むことで,自己効力感が高まると教えてくださいました。早速,教室で「俺は秀才!」と言い合ったり,互いを褒め合ったりしていて,周りの人たちの本気を感じることができました。そして,私は中学での吹奏楽部の経験を糧にしたり,これからもいろんなことを積み上げながら,勉強は勿論自分の将来のために,自己効力感を意識して物事に取り組みたいと思います。

2組

テストが近づいている中,勉強へのモチベーションが上がらず,いつも勉強できない状態である私にとって,今回の講演はとてもためになるものでした。昔から外発的モチベーションを主にして,様々なことに取り組んでいたため,これからは親に協力してもらいつつ,内発的モチベーションを高められるように,自分ができそうな「何かをマスターする」ということを時間がかかっても少しずつ進めていき,自分の成績を上げられるようにしたいです。

「俺は天才じゃなくて,秀才だ!」変な言い回しに感じるが,日々こう思うことが大切だとわかった。やる気には外発的と内発的なやる気がある。内発的であるのが一番だが,外発的には気をつけなければいけない。物でつり過ぎると内発的なものではなくなってしまうという。そのため自己効力感を持ち,外発的にやる気を起こしたいと思った。現在,私は「自作テスト」という,自分で問題を考え,何度も特という手間のかかる暗記系の勉強法を試している。結果は出たが,面倒くさくてやめようかと考えていたが,今日の講義を聴いてあきらめずに続けようと思った。自己制御学習という勉強法を面倒くさがらずに続けて,成績アップだけでなく,人生の質のアップもしていきたい。楽しく楽しく学習・習得して恵まれた才能を自分のため世の中のために役立てていきたいと思った。

3組

学習に必要なものは自己効力感や自己制御学習であることが分かりました。やる気の種類は外発的モチベーションと内発的モチベーションがあり,特に大切なのは内発的モチベーションが楽しいから,面白いからやることが大切であることがわかりました。私は外発的モチベーションから勉強をやることが多かったので,これからは自分の気持ちを高めながら勉強したいと思いました。また効力感を高めるためには何かを習得する経験が大切であることも知りました。何でもいいから1つのことを極めることで,自分の達成感や,「やればできる」という気持ちになり,より勉強に力が入ると思いました。これからはこの学んだことを生かしながら勉強していき,自分の志望校の大学に合格できるように頑張りたいです。

やる気を出すには自己効力感を強めることが大事だと分かりました。外発的やる気は,勉強するきっかけ作りにはいいかもしれませんが,刺激し過ぎると,内発的モチベーションも下げてしまうということが分かり,納得しました。私の母は報酬や罰が嫌いで,そういうことをされたことがなかったので,その時は周りと比べて不満だったけれど,今思うと良かったなと思います。また,効率的学習法では,自己制御学習が効率的だということを学びました。私は,あまり計画を立てて勉強をするということが得意ではないので,これからは意識して心がけていきたいと思いました。自分で自分の弱点を見つけ,克服するにはどうすればよいか考えながら学習することが大切なのだと改めて思いました。この能力は勉強だけでなく,スポーツや仕事など将来的にも使えるので,今のうちに身につけられるといいなと思いました。最近,勉強へのやる気やモチベーションが上がらない状態が続いていたので,今日学んだことを生かし,自分はやればできる秀才なのだと信じて,これからも勉強に励んでいきたいです。

今回の講義を聞き,家にいるときにやる気が出ず,だらだらしていた時間を,少しずつですが,変えることができた。講義で特に大事だと言っていた「自己効力感」を持つという事から,いつもテストを見て「自分はダメだなあ」と思っていた考え方を,「勉強が足りていないからできないのであって,勉強すれば良い点をとれるはず」と見方を変えることで,勉強のモチベーションを上げることができました。また,やる気を出すだけではなく,効率的な「自己制御学習」を知り,日々の勉強法を見直すことにもつながりました。この学習方法は,今だけでなく,社会に出てからも役に立つので,忘れずに心がけていきたいです。

4組

今まで聞いてきた講義の中で私にとっては一番興味深かった内容でした。高校に入ってから内進生や他校から来た友達の頭の良さに驚き,「みんな私よりも地頭が良いからしょうがない。結局は才能の有無なんだろう。」と勝手に諦めて投げやりな気持ちで一年間を過ごしました。このように変な言い訳をして自分の好きなことばかりを一生懸命やった結果,一番最初の模試から100位順位が落ちました。勉強が上手くいかないのと連動して,部活動もうまくいかずスマホに依存し,自己嫌悪に陥り辛い時期がありました。しかし,今日の話にとても勇気づけられました。「自己効力感」,「自己制御学習」この2つを行って絶対に少しずつかもしれませんが変われるように頑張ります。俺秀才!!

今回の講義は今の自分にとってすごく役立つ内容だったと思います。先生が仰っていたように,自分は秀才だと思い込むことができたらすごく勉強が楽しくなれると思います。私もこれから,やればできると思い込んで勉強していこうと思います。先生が紹介された効率的学習法が社会に出ても必要な考え方だということなので,この方法を身に着けたいなと思いました。最後に先生が紹介してくださったテスト効果で,間違えて答えを見た後すぐに解き直すというのがいつもの自分と違っていたので,私も解き直しをすぐにして,忘れないようにしたいです。

5組

今回,千葉科学大学薬学部教授の横山先生が「勉強のやる気が出る方法」について講義してくださいました。主にやる気を出すための“自己効力感”と効率的学習法である“自己制御学習”について話してくださり,とても役に立った講義となりました。私にとって1番印象に残ったのは「自己制御学習」の学習法です。テストや問題集を終わらせた後は,説くことができた問題とできなかった問題を見て①自分の能力を分析,②不足する部分を発見したら,③それをもとに勉強方法を提案してみる。④提案した勉強法を実践してみて,再び解いて成長がみられたかを検証して確かめるという学習法でした。今までの私を振り返ってみると,復習はするものの,自分で能力を分析したり勉強法を変えてみたりすることはなかったです。また,勉強法によって成長がみられたのかを確かめることは時間の無駄であると考えていましたが,今回の講義を聞いて,自分に最も適した勉強法を見つけることもテストの点数やモチベーションを上げる上で大切なことなんだなと感じることができました。これからテストがあるので,これらを意識して頑張っていきたいです。

まず,やる気の出し方について,先生が避けた方がよいと仰っていた「外発的モチベーション」が自分にあまりにもあてはまっていたため驚いた。そして,意外にも核心が「やればできる」と思う“自己効力感”という,ちょっとしたところにあることに,今後苦手教科への取り組み方を変えようという気になった。また,先生自身の経験や学術的研究なども交えての講義であり,非常に分かりやすかった。

効率的学習法に関して,先生が最重要と仰っていた「検証」の過程を見落としていたことに気づいた。この方法は受験勉強だけでなく生涯にわたり役に立つとわかったので,早期に積極的に取り入れたいと思った。

勉強する気が最近おきてこなかったので,この講義はとてもありがたかった。先生は,やる気の種類にはごほうびや罰を受ける外からのものと,単に楽しいからやる内からのものの2種類があると仰っていた。小中学生の頃は楽しみながら勉強をしていたと気づいた。しかし,高校生になってからは楽しさが減少してしまった。楽しむためには,自己効力感を高めるのが大切だということだった。自己効力感を高めるのは,「やればできる」という思いを強くすることで,簡単だと思った。また,効率的な学習方法も教えてくださった。難しいことではなかったけれど,その方法を継続しなければ意味がないとわかった。これからは,ごほうびの為に勉強するのはやめようと思った。そして,先生が教えてくれた勉強方法を実践してみたい。

6組

自分のやる気を出すためには,「自己効力感」と「自己制御学習」が大切だとわかった。自己効力感は,「俺秀才」と思えるかが大切で,自分が何かを習得する経験を積めばそれにともなって成績も伸びていくということが理解できた。自己制御学習は,自分の能力を分析→不安感を発見→勉強方法を提案→試行→検証の流れが大事だと理解できた。今回の講義はためになる話ばかりだったので,今回の話をもとに自分の成績アップにつなげていきたい。

私は今まで,勉強は「しなくてもいけないもの」として捉えていました。そのため,「今じゃなくて後でやろう」「やりたくないな」という気持ちになり,多くの失敗をしてきました。「勉強は嫌でもしなくちゃ」というのは外発的やる気で,よい成績をおさめるためには内発的やる気が必要だということを初めて知りました。もし自分が内発的やる気を持って学習に取り組むことができれば,よりよい学習ができると思いました。講師の先生の話を聞いて,自分の学習に「テスト効果」を取り入れたいと思いました。学習心理学や認知神経科学の研究結果からの講義だったのでとても説得力がありました。今回の講義は,改めて自分の学習について考えるとても良い機会となりました。

「自分はやってもできない」という考え方を変えることによって自己効力感を高めた方が,やる気を内発的に出せることが分かった。私は今まで悪い方に考えて諦めてしまうことがあったので,自己効力感を高めるために友達と勉強することも大切だと思いました。そして,勉強をより楽しくするために勉強をゲーム化することで,自分の成績が目に見えてわかるようになるので試してみたいと思いました。私は自己制御学習ができておらず,手当たり次第に課題をやっているだけでした。ですので,これからは課題を通して苦手なところを見つけ,そこを重点的に取り組むようにしたいと思いました。

白堊ニュース(令和2年1月)

【1月】

梶校長先生より,「『グリッド』の精神でこれからの受験に対して最後までやり切るように」との激励がありました。

年次の先生方からは,「今後の課外学習・面接指導・卒業式と卒業式予行・今後の生活について」等の話がありました。

続いての壮行会では,関東大会に出場するラグビー部を応援しました。

明日より,いよいよ大学入試センター試験が始まります。

受験生は全力を尽くして頑張ってください。

研究題目(口頭発表部門 化学)

「セッケン法を用いた油脂の劣化度合いの測定方法の確立」

佐藤大道 (優秀発表賞)

「安全なジアゾカップリング反応におけるアゾ化合物の合成過程の確立」

五味優樹 三森優希

「高校化学で用いられるH3O+の呼称に関する考察」

村上翔渉 照沼圭一郎

研究題目(ポスター部門 化学)

「100円均一の商品を用いた世界最古のバグダッド電池の再現」

山根颯斗 綱川和樹

「電気分解による再結晶」

八鍬拓歩 渡邉章業 石川愛海

1,2年次生は,第3回実力考査に臨み,3年次生は,目の前に迫った大学入試センター試験の対策を熱心に行っています。本校では,年末年始の12月27日(金)から1月5日(日)の間も「白堊会館(学習室)」を開放し,多くの生徒(10日間合計570名)が利用しました。

・3年次集会(1月31日(金))

令和2年1月31日(金)4時限目に体育館多目的室において,3年次集会が執り行われました。梶校長先生より,「『グリッド』の精神でこれからの受験に対して最後までやり切るように」との激励がありました。

年次の先生方からは,「今後の課外学習・面接指導・卒業式と卒業式予行・今後の生活について」等の話がありました。

・第6回表彰伝達式および壮行会(1月28日(火))

本校体育館にて,表彰伝達式および壮行会が執り行われました。

続いての壮行会では,関東大会に出場するラグビー部を応援しました。

・大学入試センター試験前集会(1月17日(金))

令和2年1月17日(金) 2時限終了後,本校体育館格技場において,3年次大学入試センター試験前集会が行われました。明日より,いよいよ大学入試センター試験が始まります。

受験生は全力を尽くして頑張ってください。

・第10回高校生の科学研究発表会@茨城大学(1月10日(金))

第10回高校生の科学研究発表会@茨城大学(令和2年1月10日実施)にて,2年の佐藤大道さんが優秀発表賞(口頭発表部門)を受賞しました。研究題目(口頭発表部門 化学)

「セッケン法を用いた油脂の劣化度合いの測定方法の確立」

佐藤大道 (優秀発表賞)

「安全なジアゾカップリング反応におけるアゾ化合物の合成過程の確立」

五味優樹 三森優希

「高校化学で用いられるH3O+の呼称に関する考察」

村上翔渉 照沼圭一郎

研究題目(ポスター部門 化学)

「100円均一の商品を用いた世界最古のバグダッド電池の再現」

山根颯斗 綱川和樹

「電気分解による再結晶」

八鍬拓歩 渡邉章業 石川愛海

・冬期休業明けの授業始まる(1月7日(火))

1月7日(火)から,冬期休業開けの授業が始まりました。1,2年次生は,第3回実力考査に臨み,3年次生は,目の前に迫った大学入試センター試験の対策を熱心に行っています。本校では,年末年始の12月27日(金)から1月5日(日)の間も「白堊会館(学習室)」を開放し,多くの生徒(10日間合計570名)が利用しました。

白堊ニュース(令和元年12月)

【12月】

休業中ではありますが,1,2年次生の課外学習や3年次生はセンター直前演習,そして部活動と生徒の皆さんは,今年も本当に充実した学校生活を送っていたのだなと改めて感じました。

表彰伝達式では,書道部や英語部,地学部,演劇部,卓球部,ラグビー部など多数の生徒が壇上にて表彰されました。

壮行会では,関東高校卓球新人大会に出場する卓球部を全校で応援しました。

冬休みを迎える受験生に向けての応援も行われました。

式の後は,冬休み前の全校集会が行われました。

本校からは2年の五味優樹さんと照沼佳一郞さんが参加しました。

大学生がメインの研究発表会であるにも関わらず,五味さんが見事,奨励賞を受賞しました。

研究題目

「安全なジアゾカップリング反応におけるアゾ化合物の合成過程の確立」

三森優希 五味優樹 (奨励賞)

「高校化学で用いられるH3O+の呼称に関する考察」

村上翔渉 照沼圭一郎

たくさんの生徒の参加により大変盛り上がりました。

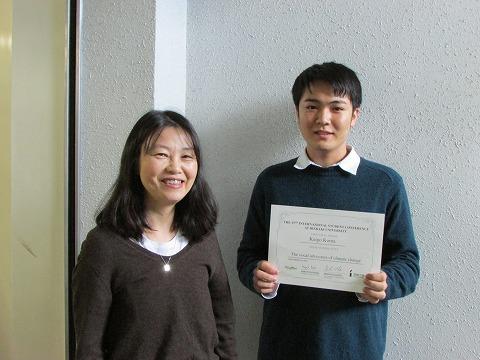

口頭発表の部には,高校からの出場は本校2年次の駒啓吾君1人で,大学生(東北大学,茨城大学,海外の大学)に混じっての発表でしたが,見事に1位を獲得しました。

後半では,代々木ゼミナールの佐々木和彦先生から「医系英語」についての講義を実施しました。

感想(医学部入試ガイダンス)

感想(医学部入試ガイダンス)

・医学部を目指すうえでどんな入試方式があるのか,また,何の科目が必要か把握しておくことが大切なのかお話を聞いて参考になりました。

・大学の医学部に入るためには,どのような意思をもって勉強するかとても考えさせられました。

勉強ではなく,その他を人一倍努力するかが大切だと教わりました。

・医師を目指すには強い意志と努力なしには難しいことを改めて感じました。

今からよく考えて受験に向けて頑張りたいです。

感想(医系英語講座)

・大学入試レベルの難しい長文においても中3~高1レベルの文法事項を正しく理解することが大切だとわかった。

日頃の授業を大切にして医学部合格への道を歩みたい。

・医系英語は専門用語が多く難しいという印象があったが,今回の講座で文脈や文型から類推したり文法事項を駆使したりして解答が可能であると学んだ。

表面上の難しさに惑わされずかつ他の英文にも使えるのでまずは基礎を徹底して固めることが重要だと感じた。

避難訓練および消火訓練・煙道体験を行い,その後に,消防関係の方から講評をいただきました。

2年次普通科の生徒は,12月10日(火)から,13日(金)まで3泊4日で沖縄方面に修学旅行に行きます。

講師に,日本薬科大学 薬学部薬学科 有機医薬化学分野教授 齋藤俊昭先生を招き,「薬学からみた薬物乱用防止教室」という演題の元,お話をいただきました。

優勝はできましたが,まだまだこれから成長できる点があるので,更に上を目指して,より練習に力を入れていきたいです。

遠藤陽史(同・第6位)

大会で普段の練習の成果を出すことが出来て良かったです。これからもよい成績が残せるよう頑張りたいと思います。

加藤颯(同・第10位)

入賞という結果は嬉しいですが,まだまだ改善点ばかりの射なので,次より良い結果を残せるよう励みたいと思います。

化学部は,「銅が銀に,そして金に?」を出展しました。

金属板の色の変化に,子供たちは夢中になっていました。

【化学部部長のひとこと】

「どのような反応がおこり,どのような場所で応用されているかを説明しながら,色の変化を見て・体験してもらいました。」

・冬期休業突入

今日は12月25日のクリスマス。学校は昨日より冬期休業が始まりました。休業中ではありますが,1,2年次生の課外学習や3年次生はセンター直前演習,そして部活動と生徒の皆さんは,今年も本当に充実した学校生活を送っていたのだなと改めて感じました。

・第5回表彰伝達式および壮行会

12月23日(月)13:10より本校体育館アリーナにおいて,表彰伝達式および壮行会が執り行われました。

壮行会では,関東高校卓球新人大会に出場する卓球部を全校で応援しました。

冬休みを迎える受験生に向けての応援も行われました。

式の後は,冬休み前の全校集会が行われました。

・日本化学会関東支部茨城地区研究交流会(12月20日)

令和元年12月20日,第30回日本化学会関東支部茨城地区研究交流会が,多賀市民会館にて実施されました。本校からは2年の五味優樹さんと照沼佳一郞さんが参加しました。

大学生がメインの研究発表会であるにも関わらず,五味さんが見事,奨励賞を受賞しました。

研究題目

「安全なジアゾカップリング反応におけるアゾ化合物の合成過程の確立」

三森優希 五味優樹 (奨励賞)

「高校化学で用いられるH3O+の呼称に関する考察」

村上翔渉 照沼圭一郎

・吹奏楽部 クリスマスコンサート(12月20日)

令和元年12月20日に,中庭で吹奏楽部によるクリスマスコンサートが行われました。たくさんの生徒の参加により大変盛り上がりました。

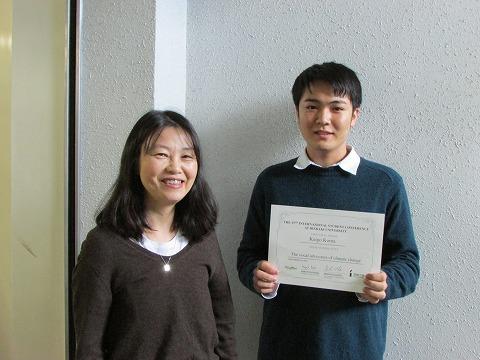

・駒啓吾君,茨城国際学生会議(口頭発表の部)にて1位獲得

11/30の白堊ニュースにてお知らせしました「第15回茨城国際学生会議」についての続報です。口頭発表の部には,高校からの出場は本校2年次の駒啓吾君1人で,大学生(東北大学,茨城大学,海外の大学)に混じっての発表でしたが,見事に1位を獲得しました。

・視聴覚ライブ4th(クリスマスコンサート)(12月18日)

12月18日放課後視聴覚室で,ギター部「視聴覚ライブ」が行われました。

・医学部進学モチベーションアップセミナー「医学部入試ガイダンス」「医系英語」

令和元年12月15日(日)の13:00より学校法人高宮学園代々木ゼミナールの山上佳那子先生を講師として迎え,附属中の生徒と保護者を対象に「医学部入試ガイダンス」を実施しました。後半では,代々木ゼミナールの佐々木和彦先生から「医系英語」についての講義を実施しました。

・医学部を目指すうえでどんな入試方式があるのか,また,何の科目が必要か把握しておくことが大切なのかお話を聞いて参考になりました。

・大学の医学部に入るためには,どのような意思をもって勉強するかとても考えさせられました。

勉強ではなく,その他を人一倍努力するかが大切だと教わりました。

・医師を目指すには強い意志と努力なしには難しいことを改めて感じました。

今からよく考えて受験に向けて頑張りたいです。

感想(医系英語講座)

・大学入試レベルの難しい長文においても中3~高1レベルの文法事項を正しく理解することが大切だとわかった。

日頃の授業を大切にして医学部合格への道を歩みたい。

・医系英語は専門用語が多く難しいという印象があったが,今回の講座で文脈や文型から類推したり文法事項を駆使したりして解答が可能であると学んだ。

表面上の難しさに惑わされずかつ他の英文にも使えるのでまずは基礎を徹底して固めることが重要だと感じた。

・2年次普通科 沖縄修学旅行(1日目・2日目)

12月10日(火)~13日(金)の期間,2年次普通科の生徒は,沖縄にて修学旅行です。 沖縄1日目:茨城空港~那覇空港~沖縄平和記念公園~かねひでビーチパレス

沖縄2日目:沖縄芸能文化鑑賞

沖縄2日目:美ら海水族館とマリン体験(ガラスボード)

・2年次サイエンス科 ベトナム海外研修

12月9日(月)~13日(金)の期間,2年次サイエンス科の生徒は,海外ベトナムにて研修旅行です。 ベトナム1日目:成田空港~ホーチミン空港~ニューワールドサイゴンホテル

・ベトナム2日目:双日訪問~ホーチミン研修~戦争証跡記念館~講演会(ドク氏)

・ベトナム3日目:ホーチミン市自然科学大学研究室訪問~大学生とのグループワーク~ボンサイ号ディナークルーズ

・ベトナム4・5日目:大学生とホーチミン見学~ベンタン市場見学~ドンコイ通り散策~ビテクスコ・フィナンシャルタワー(夕食)~帰国

・防災避難訓練

令和元年12月4日(水)6時限目に防災避難訓練が行われました。避難訓練および消火訓練・煙道体験を行い,その後に,消防関係の方から講評をいただきました。

・沖縄修学旅行事前説明会

令和元年12月2日(月)7時限目本校体育館格技場において,修学旅行事前説明会が2年次普通科の生徒を対象に行われました。2年次普通科の生徒は,12月10日(火)から,13日(金)まで3泊4日で沖縄方面に修学旅行に行きます。

・「生きる力」をはぐくむ健康教育推進事業「薬物乱用防止教室」

令和元年12月2日(月)7限目に本校体育館アリーナにおいて1年次生を対象に「薬物乱用防止教室」が行われました。講師に,日本薬科大学 薬学部薬学科 有機医薬化学分野教授 齋藤俊昭先生を招き,「薬学からみた薬物乱用防止教室」という演題の元,お話をいただきました。

・日立市市民弓道大会(さくらアリーナ)(12月1日(日))

鈴木琉平(1級以下の部・優勝)優勝はできましたが,まだまだこれから成長できる点があるので,更に上を目指して,より練習に力を入れていきたいです。

遠藤陽史(同・第6位)

大会で普段の練習の成果を出すことが出来て良かったです。これからもよい成績が残せるよう頑張りたいと思います。

加藤颯(同・第10位)

入賞という結果は嬉しいですが,まだまだ改善点ばかりの射なので,次より良い結果を残せるよう励みたいと思います。

・青少年のための科学の祭典・日立大会 出展(日立市マーブルホール)(12月1日)

本校からは,化学部・地学部・中学科学部が参加しました。化学部は,「銅が銀に,そして金に?」を出展しました。

金属板の色の変化に,子供たちは夢中になっていました。

【化学部部長のひとこと】

「どのような反応がおこり,どのような場所で応用されているかを説明しながら,色の変化を見て・体験してもらいました。」

白堊ニュース(令和元年11月)

【11月】

トピックは「The Vocal Advocates of climate chang」で,深刻な問題である気候変動とそれに対して私たちができることの提案を英語で行いました。

質疑応答も含め予定時間を40分も超える充実したものとなりました。

【生徒の感想】

【生徒の感想】

・教員という仕事に関して今まで思うことはたくさんあったが,今回様々な魅力を感じることが出来た。

今まで知らなかった特別支援学校に関しても知ることができ,様々なことにこれから目を向けてみようと思った。

まだ将来の夢を完全に決めきれていないが,今回お聞きした内容も踏まえて将来について考えたい。

また,教員になる際は子どもにしっかりと教えられるように自分自身様々なことにチャレンジし成長していきたい。(2年女子)

・自分の将来の進路についてどうしようか悩んでいる今の時期に,教員という仕事の良さややりがいを聞けてとても参考になった。

自分が不安に思っていたことも具体的な解決策を提示していただきありがたく思った。

教員になるために自分は,「学び続けること」,「自分のマネジメント力をあげること」をすべきだとわかった。

人間力やコミュニケーション力を高めるために今まで以上にディスカッションの時は積極的に活動したいと思った。(2年男子)

後半では,三年次生に対して模擬面接を行いました。

桜の花がきれいだった頃,目に入らなかったイチョウが見事に紅葉しています。

私たちも普段,見ているようで見ていない,分かっているようで分かっていないことがあるのかな?と思いました。

ワールドキャラバンの実施について(PDF)

ワールドキャラバンの実施について(PDF)

「ワールドキャラバン国際理解教育」の感想

「ワールドキャラバン国際理解教育」の感想

草野先生と高橋先生の話を聞いて,JICAの青年協力隊について詳しく知ることができた。私は「青年海外協力隊」について漠然を“何かに秀でていなきゃいけない”というイメージがあった。しかし,高橋先生が剣道で青年海外協力隊に参加したと仰っていて,協力隊は誰でも好きなこと・ものを選んで参加することができるものなんだと感じた。また,年齢は20~69歳と幅広く,本当に誰でも参加できそうだと思った。

草野先生は自然環境を専門にしているという話をされていて,JICAは発展途上国に住む人々への支援だけではなく,様々な分野の専門家が集まっている機関だと知った。最も印象的だったのは,ポーランド共和国への青年海外協力隊として参加された際に心ない言葉をかけられた時、「私は日本人だ」と言いながら自分の無意識の中の差別意識に気づかされたという話だ。私も自分が気づいていないだけで無意識に誰かを見下していないかと,違う国に住んでいる人々の見方について改めて考え直さなければならないと思った。

今回の講演で,私は草野先生,高橋先生の話から,国際協力について興味が一層わいた。まず,草野先生の話から自分たちが思っているよりもはるかに想像を超えた飢餓や貧困の脅威が世界各国で襲いかかっていることを知った。特に,飢餓が世界で最も多い死因であること,貧困地域で暮らす人々は1日2ドル未満で過ごしていることにとても衝撃を受けた。日本で貧困と裕福の差についての議論がよく話題になっているが,そのような次元ではなかったのだ。人間が公平・公正であるべきだというのなら,海外にもっと目を向けるべきだと思う。そして,高橋先生の話では,実際にJICAで派遣活動を通して学んだことを教えていただいた。高橋先生が自分の好きな剣道を広めるために海外へ行ったことを知り,自分もやりたいなと強く思えた。まだ高校生なのでJICAの派遣員として海外へ行くことはできないが,将来的には他の国へ行って真の共存意識を学びたいと思った。

私は,中学校の時の先生や塾の先生が海外協力隊としてボランティアに参加したことがあると話に聞いていたので,JICAについて前から興味があった。今回,草野先生と高橋先生のお話を聞いて,JICAがどのようなものなのか分かった。貧困の人々が世界にはたくさんいて,飢餓で死亡する人は世界で一番多い,ということには正直驚いた。そんなにもたくさんいるとは思っていなかった。私は,高橋先生のお話からも学ぶことが多くあった。高橋先生が実際に外国へ行って,自分が「外国人」になるという経験をしたからこそのお話だったと思う。自分の好きなものを世界に広めていこうと考え,そこからたくさんの人を巻き込んで活動していったということを聞いて,高橋先生の行動力に勇気をもらった。高橋先生の,「自分の中でゆずれない大好きなもの」をつくりましょう!という最後のお話がとても印象に残っている。私は,今ぱっと大好きなものが思い浮かばないので,これから見つけられるようにしたいと思う。そして,それを世界につなげるきっかけにできたらすばらしいと思った。

天気に恵まれ,生徒たちは一生懸命走りきりました。

早朝から準備やコースの清掃をしてくれた,体育委員と野球部・サッカー部・陸上競技部の部員の皆さん,

そして,大会運営全般にわたり協力いただいた保護者の皆様,ありがとうございました。

午前・午後の2回,プレゼンテーション形式で日本語と英語の説明に加えて,クイズもたくさん用意しました。

ご来場の皆様に楽しんでいただけたのではないかと思います。

また,他の団体の方との交流もとても楽しく,茶道やゆかたの着付けなど,様々な体験をすることができました。

茗溪学園 vs 日立第一

前半 43 - 0

後半 52 - 0

合計 95 - 0

先日お知らせしましたとおり,本校ラグビー部が31年ぶりに茨城県予選決勝に進出し,上記の結果となりました。

終了間際にはトライのチャンスを作り,応援席は大変盛り上がりました。

本校2年A組駒啓吾君が応募合計121名の中,事前の第1次から第3次審査を突破し本選に出場し,「テレビ埼玉賞」を受賞しました。

中庭の周辺だけではなく各階の廊下から,たくさんの生徒が見たり応援したりして,パフォーマンスは大変盛り上がりました。

・心を一つに,楽しくパフォーマンスすることが出来ました!

・心を一つに,楽しくパフォーマンスすることが出来ました!

これを機に書道に興味を持った方,是非書道部にお越しください!(部長:2-1 稲葉結衣)

・緊張しましたが,全員で楽しくパフォーマンスすることが出来たので良かったです。(2-1 神長汐里)

・今までの練習の成果を出して楽しくできました。(2-1 大森蕗胡)

・多くのことが初めてで本番まで様々な戸惑いがありましたが,楽しかったです。(1-2 仙波菜穂)

・部員一同「共鳴」して一つの作品を完成させることができて,よい経験となりました!(1-5 河合志歩)

・初めての試みで,練習では様々な問題がありました。 しかし本番で力を合わせて成功しました!

今後も2回,3回とパフォーマンスをして部活動を盛り上げていきたいです。(1-1 竹俣楓)

今年の詩は草野心平の「るるる葬送」と萩原朔太郎の「猫」です。

学年を超えて活発な話し合いと個性豊かな朗読が見られます。

表彰伝達式では,陸上競技部や英語部,地学部など多数の生徒が壇上にて表彰されました。

壮行会では,関東高校駅伝競走大会に出場する陸上競技部の

大久保理子さん,根本莉緒さん,齋藤日向子さん,藤田千聖さん,鈴木美佑花さんと,

科学の甲子園ジュニア全国大会に出場する附属中生を全校応援しました。

なお,地学部が出場する全国高等学校総合文化祭(2020こうち総文)は,来年度になります。

会長 和田寧志(2-4)

副会長 櫻田敦(2-1),佐藤希来梨(2-2)

書記 齊藤美樹(1-2)

会計 小川柊(2-B),齋藤凜々(2-1)(ともに継続)

講演会の後は,応接室で生徒個々の質問に答えてくれました。

1.目的 : 欧州連合(EU)の大使館員から直接話を聞くことで,EUや日本とEUの関係について知る。

2.講師 : イザベル・グラス氏(ドイツ大使館 広報課長)

なお,決勝の相手は茗渓学園で,11月17日(日)午後1時からケーズデンキスタジアム水戸において行われる。

(2019年11月4日付茨城新聞)

地学部は会瀬海岸についての研究を発表し,地学部門の最優秀賞を受賞することができました。

来年開催される第44回全国高等学校総合文化祭(2020こうち総文)に出場することになります。

化学部門では,2年の三森優希さんと村上翔渉さんが参加し,三森さんのグループは化学部門の優秀賞を受賞しました。

研究題目

「茨城県会瀬海岸でみられた4年間にわたる海浜地形変動とその要因について」

地学部 (地学部門 最優秀賞,全国高校総文祭出場へ)

「アゾ化合物の合成における安全なジアゾカップリング反応の確立」

三森優希 五味優樹 (化学部門 優秀賞)

「高校化学で用いられるH3O+の呼称に関する考察」

村上翔渉 照沼圭一郎

県内の主要な駅で,高校生や関係機関の方が集まり,あいさつ運動を行いました。

本校からは,生徒会役員,野球部の生徒諸君とPTA生徒指導委員の皆様が参加しました。

通りかかる人たちに,元気にあいさつをしました。

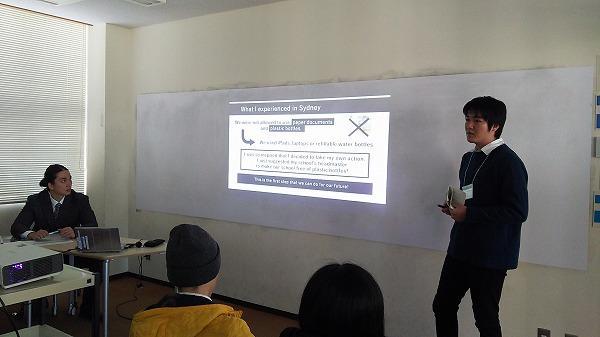

・駒啓吾君,第15回茨城国際学生会議にて口頭発表

令和元年11月30日(土),茨城大学において,第15回茨城国際学生会議が行われ,本校2年次生の駒啓吾君が「口頭発表の部」でプレゼンテーションを行いました。トピックは「The Vocal Advocates of climate chang」で,深刻な問題である気候変動とそれに対して私たちができることの提案を英語で行いました。

・教員志望者のためのガイダンス

11月29日(金)に高校2年次の教師を志す生徒を対象に,茨城県学校教育部義務教育課,高校教育課,特別支援教育課の3名の指導主事によるガイダンスが行われました。質疑応答も含め予定時間を40分も超える充実したものとなりました。

・教員という仕事に関して今まで思うことはたくさんあったが,今回様々な魅力を感じることが出来た。

今まで知らなかった特別支援学校に関しても知ることができ,様々なことにこれから目を向けてみようと思った。

まだ将来の夢を完全に決めきれていないが,今回お聞きした内容も踏まえて将来について考えたい。

また,教員になる際は子どもにしっかりと教えられるように自分自身様々なことにチャレンジし成長していきたい。(2年女子)

・自分の将来の進路についてどうしようか悩んでいる今の時期に,教員という仕事の良さややりがいを聞けてとても参考になった。

自分が不安に思っていたことも具体的な解決策を提示していただきありがたく思った。

教員になるために自分は,「学び続けること」,「自分のマネジメント力をあげること」をすべきだとわかった。

人間力やコミュニケーション力を高めるために今まで以上にディスカッションの時は積極的に活動したいと思った。(2年男子)

・イギリス研修報告会(令和元年11月29日)

令和元年11月29日(金),第4回定期考査終了後,本校体育館アリーナにおいてイギリス研修報告会が行われました。

・医学部進学モチベーションアップセミナー「医学部医学科模擬面接指導」

令和元年11月26日(火)の放課後,学校法人高宮学園代々木ゼミナール 進学相談室部長 山上 佳那子 先生を講師として迎え,医学部医学科の面接についてのガイダンスを実施しました。後半では,三年次生に対して模擬面接を行いました。

・紅葉

4月には,あれほど見事に咲いた桜の花でしたが,今では葉も散ろうとしています。桜の花がきれいだった頃,目に入らなかったイチョウが見事に紅葉しています。

私たちも普段,見ているようで見ていない,分かっているようで分かっていないことがあるのかな?と思いました。

・ワールドキャラバン国際理解教育(1年次)(令和元年11月25日)

ワールドキャラバンの実施について(PDF)

ワールドキャラバンの実施について(PDF)

草野先生と高橋先生の話を聞いて,JICAの青年協力隊について詳しく知ることができた。私は「青年海外協力隊」について漠然を“何かに秀でていなきゃいけない”というイメージがあった。しかし,高橋先生が剣道で青年海外協力隊に参加したと仰っていて,協力隊は誰でも好きなこと・ものを選んで参加することができるものなんだと感じた。また,年齢は20~69歳と幅広く,本当に誰でも参加できそうだと思った。

草野先生は自然環境を専門にしているという話をされていて,JICAは発展途上国に住む人々への支援だけではなく,様々な分野の専門家が集まっている機関だと知った。最も印象的だったのは,ポーランド共和国への青年海外協力隊として参加された際に心ない言葉をかけられた時、「私は日本人だ」と言いながら自分の無意識の中の差別意識に気づかされたという話だ。私も自分が気づいていないだけで無意識に誰かを見下していないかと,違う国に住んでいる人々の見方について改めて考え直さなければならないと思った。

今回の講演で,私は草野先生,高橋先生の話から,国際協力について興味が一層わいた。まず,草野先生の話から自分たちが思っているよりもはるかに想像を超えた飢餓や貧困の脅威が世界各国で襲いかかっていることを知った。特に,飢餓が世界で最も多い死因であること,貧困地域で暮らす人々は1日2ドル未満で過ごしていることにとても衝撃を受けた。日本で貧困と裕福の差についての議論がよく話題になっているが,そのような次元ではなかったのだ。人間が公平・公正であるべきだというのなら,海外にもっと目を向けるべきだと思う。そして,高橋先生の話では,実際にJICAで派遣活動を通して学んだことを教えていただいた。高橋先生が自分の好きな剣道を広めるために海外へ行ったことを知り,自分もやりたいなと強く思えた。まだ高校生なのでJICAの派遣員として海外へ行くことはできないが,将来的には他の国へ行って真の共存意識を学びたいと思った。

私は,中学校の時の先生や塾の先生が海外協力隊としてボランティアに参加したことがあると話に聞いていたので,JICAについて前から興味があった。今回,草野先生と高橋先生のお話を聞いて,JICAがどのようなものなのか分かった。貧困の人々が世界にはたくさんいて,飢餓で死亡する人は世界で一番多い,ということには正直驚いた。そんなにもたくさんいるとは思っていなかった。私は,高橋先生のお話からも学ぶことが多くあった。高橋先生が実際に外国へ行って,自分が「外国人」になるという経験をしたからこそのお話だったと思う。自分の好きなものを世界に広めていこうと考え,そこからたくさんの人を巻き込んで活動していったということを聞いて,高橋先生の行動力に勇気をもらった。高橋先生の,「自分の中でゆずれない大好きなもの」をつくりましょう!という最後のお話がとても印象に残っている。私は,今ぱっと大好きなものが思い浮かばないので,これから見つけられるようにしたいと思う。そして,それを世界につなげるきっかけにできたらすばらしいと思った。

・日立一高・附属中学 マラソン大会

令和元年11月19日(火),笠松運動公園において「令和元年度 日立一高・附属中学 マラソン大会」が行われました。天気に恵まれ,生徒たちは一生懸命走りきりました。

早朝から準備やコースの清掃をしてくれた,体育委員と野球部・サッカー部・陸上競技部の部員の皆さん,

そして,大会運営全般にわたり協力いただいた保護者の皆様,ありがとうございました。

・ひたち国際文化まつり(令和元年11月17日)

令和元年11月17日(日)にひたち国際文化まつりがシビックセンターにて行われ,第17期イギリス海外研修メンバーが成果発表をしました。午前・午後の2回,プレゼンテーション形式で日本語と英語の説明に加えて,クイズもたくさん用意しました。

ご来場の皆様に楽しんでいただけたのではないかと思います。

また,他の団体の方との交流もとても楽しく,茶道やゆかたの着付けなど,様々な体験をすることができました。

・令和元年度第99回全国高等学校ラグビーフットボール大会茨城県予選決勝

決勝 2019年11月17日(日) 会場:(ケーズデンキスタジアム水戸)茗溪学園 vs 日立第一

前半 43 - 0

後半 52 - 0

合計 95 - 0

先日お知らせしましたとおり,本校ラグビー部が31年ぶりに茨城県予選決勝に進出し,上記の結果となりました。

終了間際にはトライのチャンスを作り,応援席は大変盛り上がりました。

・第9回城西大学英語スピーチコンテスト本選出場

令和元年11月16日(土),城西大学において「第9回城西大学英語スピーチコンテスト」が行われました。本校2年A組駒啓吾君が応募合計121名の中,事前の第1次から第3次審査を突破し本選に出場し,「テレビ埼玉賞」を受賞しました。

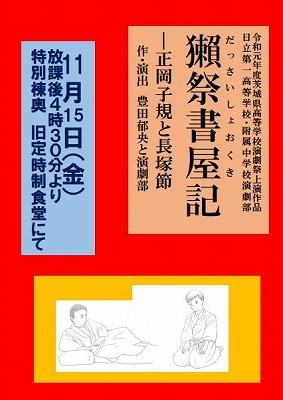

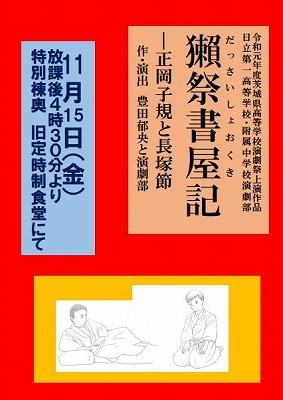

・校内上演「獺祭書屋記-正岡子規と長塚節」(11月15日(金))

令和元年11月15日(金)放課後,特別棟奥 旧定時制食堂にて,本校演劇部が「獺祭書屋記」を公演しました。

・書道パフォーマンス

令和元年11月15日(金)の昼休みに中庭で,本校書道部による「書道パフォーマンス」が行われました。中庭の周辺だけではなく各階の廊下から,たくさんの生徒が見たり応援したりして,パフォーマンスは大変盛り上がりました。

これを機に書道に興味を持った方,是非書道部にお越しください!(部長:2-1 稲葉結衣)

・緊張しましたが,全員で楽しくパフォーマンスすることが出来たので良かったです。(2-1 神長汐里)

・今までの練習の成果を出して楽しくできました。(2-1 大森蕗胡)

・多くのことが初めてで本番まで様々な戸惑いがありましたが,楽しかったです。(1-2 仙波菜穂)

・部員一同「共鳴」して一つの作品を完成させることができて,よい経験となりました!(1-5 河合志歩)

・初めての試みで,練習では様々な問題がありました。 しかし本番で力を合わせて成功しました!

今後も2回,3回とパフォーマンスをして部活動を盛り上げていきたいです。(1-1 竹俣楓)

・国語科「詩を読む」交流授業

11月は,高校1年生と中学生で一緒に詩を朗読する授業を実施しています。今年の詩は草野心平の「るるる葬送」と萩原朔太郎の「猫」です。

学年を超えて活発な話し合いと個性豊かな朗読が見られます。

・第4回表彰伝達式および壮行会,生徒集会

11月7日(木)4時限目に,体育館アリーナにおいて表彰伝達式および壮行会が行われました。表彰伝達式では,陸上競技部や英語部,地学部など多数の生徒が壇上にて表彰されました。

壮行会では,関東高校駅伝競走大会に出場する陸上競技部の

大久保理子さん,根本莉緒さん,齋藤日向子さん,藤田千聖さん,鈴木美佑花さんと,

科学の甲子園ジュニア全国大会に出場する附属中生を全校応援しました。

なお,地学部が出場する全国高等学校総合文化祭(2020こうち総文)は,来年度になります。

・生徒会役員選挙

令和元年11月7日(木),令和元年度後期生徒会役員選挙立ち会演説会および投票が行われ,次の生徒会役員が選ばれました。会長 和田寧志(2-4)

副会長 櫻田敦(2-1),佐藤希来梨(2-2)

書記 齊藤美樹(1-2)

会計 小川柊(2-B),齋藤凜々(2-1)(ともに継続)

・高校1年次道徳講話「EUがあなたの学校にやってくる」

令和元年11月7日(木),本校体育館アリーナにて講演会が行われました。講演会の後は,応接室で生徒個々の質問に答えてくれました。

1.目的 : 欧州連合(EU)の大使館員から直接話を聞くことで,EUや日本とEUの関係について知る。

2.講師 : イザベル・グラス氏(ドイツ大使館 広報課長)

・ラグビー部「31年ぶり」決勝へ(全国高校ラグビー県予選)

令和元年11月3日(日)水戸市堀原運動公園競技場で行われた,全国高校ラグビー県予選準決勝で東洋大牛久高校に36-12で勝利し,31年ぶり19度目の決勝進出を決めた。なお,決勝の相手は茗渓学園で,11月17日(日)午後1時からケーズデンキスタジアム水戸において行われる。

(2019年11月4日付茨城新聞)

・茨城県高文連自然科学部研究発表会(11月2日)

令和元年11月2日(土),土浦三高にて,茨城県高文連自然科学部研究発表会が行われました。地学部は会瀬海岸についての研究を発表し,地学部門の最優秀賞を受賞することができました。

来年開催される第44回全国高等学校総合文化祭(2020こうち総文)に出場することになります。

化学部門では,2年の三森優希さんと村上翔渉さんが参加し,三森さんのグループは化学部門の優秀賞を受賞しました。

研究題目

「茨城県会瀬海岸でみられた4年間にわたる海浜地形変動とその要因について」

地学部 (地学部門 最優秀賞,全国高校総文祭出場へ)

「アゾ化合物の合成における安全なジアゾカップリング反応の確立」

三森優希 五味優樹 (化学部門 優秀賞)

「高校化学で用いられるH3O+の呼称に関する考察」

村上翔渉 照沼圭一郎

[令和元年度 茨高文連自然科学部 研究発表会を行いました / 自然科学部ブログ]

部活動・委員会>地学部

部活動・委員会>地学部

・「いばらき教育の日」一斉キャンペーン(11月1日)

11月1日は,いばらき教育の日です。県内の主要な駅で,高校生や関係機関の方が集まり,あいさつ運動を行いました。

本校からは,生徒会役員,野球部の生徒諸君とPTA生徒指導委員の皆様が参加しました。

通りかかる人たちに,元気にあいさつをしました。

白堊ニュース(令和元年10月)

【10月】

そして,寒くて辛い冬が来ます。

しかし,必ず春が来ます。

今が勝負の分かれ目! 自分を信じて頑張れ!

(2019年10月27日付茨城新聞)

講師および演題等については,次のPDFをご覧ください。

10月19日(土)中学1,2年生および高校1年次生対象ホームルームセミナー日程(PDF)

10月19日(土)中学1,2年生および高校1年次生対象ホームルームセミナー日程(PDF)

非常にレベルの高い大会でしたが,1年生の小野栞奈さんが出場し,3位に入賞することができました!

本校野球部OB 加賀屋諒 選手(平成26年卒)が準々決勝・準決勝で勝利投手になるなど,準優勝に貢献しました!

大会前にも日立市報(令和元年7月20日号)にて紹介されています!

さらに,ベンチ入りメンバーに名を連ねた 山﨑基弘 選手(平成18年卒)も本校野球部OBです。

主に試合の終盤に出場し,好プレーを見せました!

講師および演題等については,次のPDFをご覧ください。

10月10日(木)高校2年次対象ホームルームセミナー日程(PDF)

10月10日(木)高校2年次対象ホームルームセミナー日程(PDF)

見学先は,筑波大学,東京大学・東京外国語大学,千葉大学,東京学芸大学,早稲田大学です。

体育祭プログラム(PDF)

体育祭プログラム(PDF)

当日は晴天に恵まれ,生徒たちの歓声がグランドに響いていました。

本校も参加し,21組の中学生と保護者の方が相談に来られました。

天気が悪いなか,ご来場いただき,ありがとうございました。

・茨城県高等学校駅伝競走大会〈女子〉(10月31日)

令和元年10月31日に行われた,2019茨城県高等学校駅伝競走大会〈女子〉において,本校陸上競技部が5位入賞を果たし,関東大会への出場を決めました。

・受験生と受検生へ

今,実りの秋です。そして,寒くて辛い冬が来ます。

しかし,必ず春が来ます。

今が勝負の分かれ目! 自分を信じて頑張れ!

・茨城新聞にNIE出前授業が掲載されました(ホームルームセミナー)

10月19日ホームルームセミナーにおけるNIE出前授業の様子が,茨城新聞に掲載されました。

(2019年10月27日付茨城新聞)

・ホームルームセミナー(中学1,2年生・高校1年次生対象)

10月19日(土),中学1,2年生および高校1年次生を対象に,ホームルームセミナーが行われました。講師および演題等については,次のPDFをご覧ください。

10月19日(土)中学1,2年生および高校1年次生対象ホームルームセミナー日程(PDF)

10月19日(土)中学1,2年生および高校1年次生対象ホームルームセミナー日程(PDF)

・2019年度茨城県高等学校英語スピーチコンテスト3位入賞

2019年10月18日(金)に茨城県高等学校英語スピーチコンテストが水戸市国際交流センターで行われました。非常にレベルの高い大会でしたが,1年生の小野栞奈さんが出場し,3位に入賞することができました!

・本校野球部OB 茨城国体で活躍!

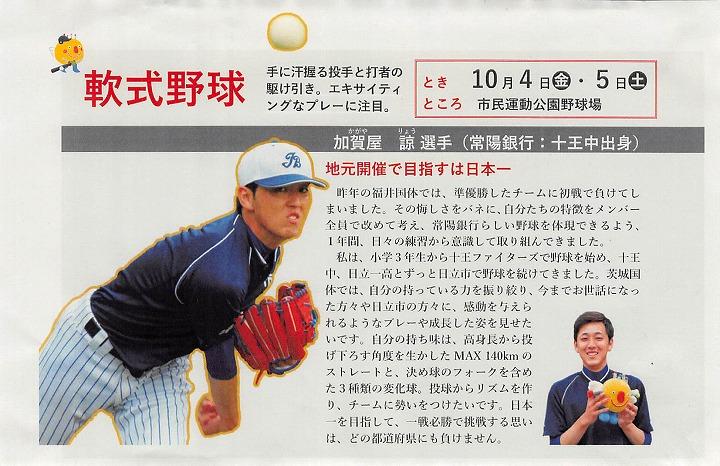

2019年度茨城国体・軟式野球成年男子(常陽銀行野球部)に出場した,本校野球部OB 加賀屋諒 選手(平成26年卒)が準々決勝・準決勝で勝利投手になるなど,準優勝に貢献しました!

大会前にも日立市報(令和元年7月20日号)にて紹介されています!

さらに,ベンチ入りメンバーに名を連ねた 山﨑基弘 選手(平成18年卒)も本校野球部OBです。

主に試合の終盤に出場し,好プレーを見せました!

・ホームルームセミナー(高校2年次生対象)

10月10日(木),高校2年次生を対象に,ホームルームセミナーが行われました。講師および演題等については,次のPDFをご覧ください。

10月10日(木)高校2年次対象ホームルームセミナー日程(PDF)

10月10日(木)高校2年次対象ホームルームセミナー日程(PDF)

・大学見学会(高校1年次生対象)

10月10日(木),1年次生は5つのグループに分かれて,大学見学会を行いました。見学先は,筑波大学,東京大学・東京外国語大学,千葉大学,東京学芸大学,早稲田大学です。

・体育祭

10月9日(水),本校グランドにおいて体育祭が行われました。 体育祭プログラム(PDF)

体育祭プログラム(PDF)当日は晴天に恵まれ,生徒たちの歓声がグランドに響いていました。

・茨城県進学フェア2019 日立会場

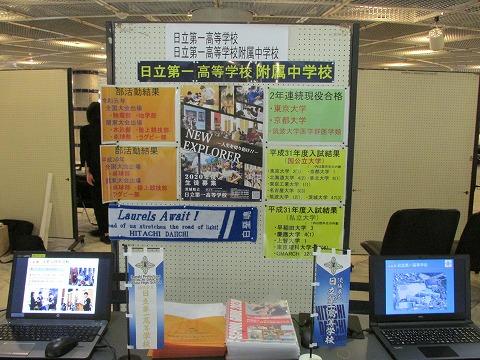

10月6日(日),シビックセンター マーブルホールにおいて,進学フェア2019が行われました。本校も参加し,21組の中学生と保護者の方が相談に来られました。

天気が悪いなか,ご来場いただき,ありがとうございました。