茨城県立日立第一高等学校

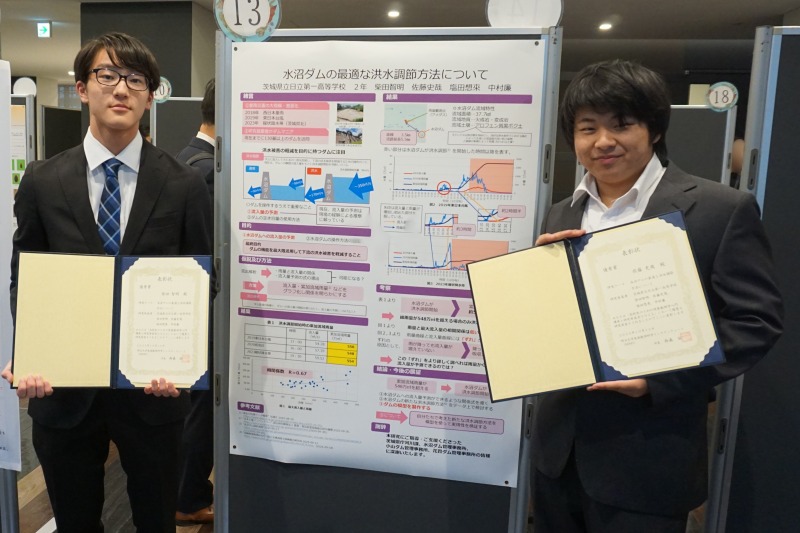

「第16回高校生の科学研究発表会@茨城大学」にて優秀発表賞とポスター発表賞を受賞!

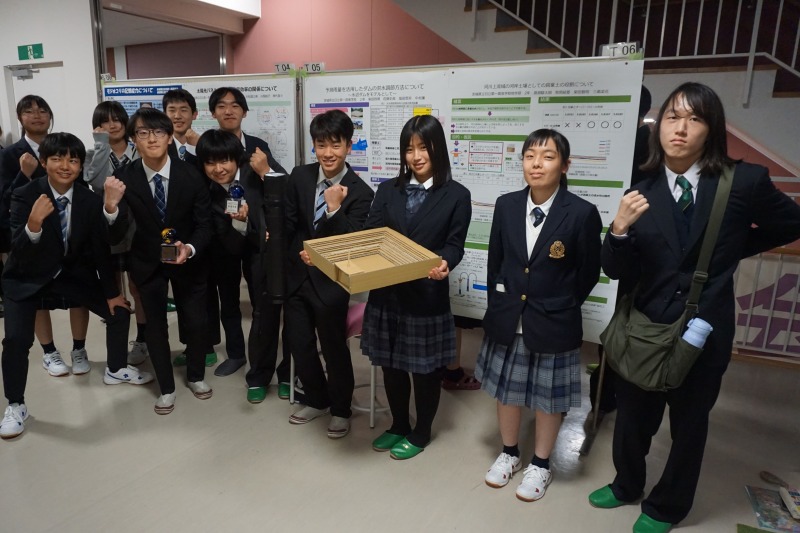

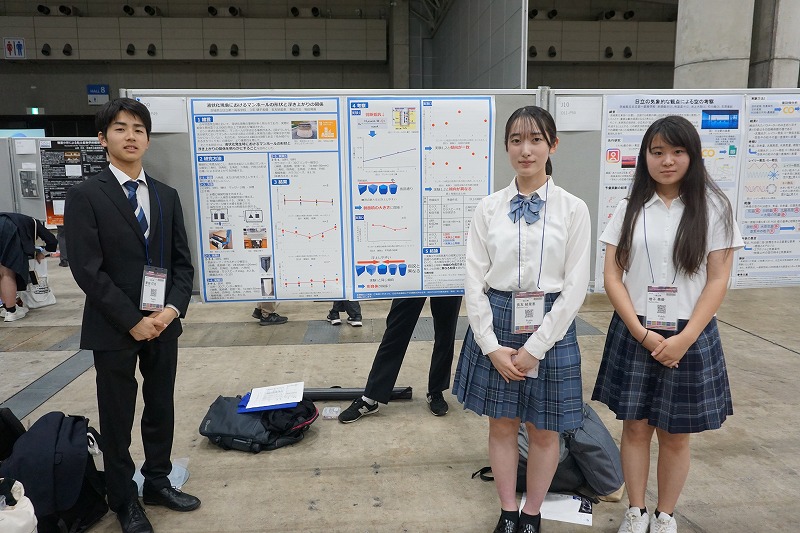

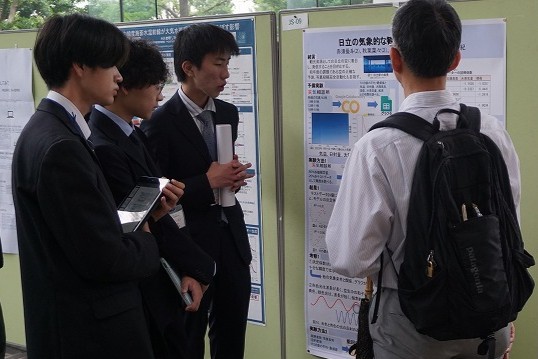

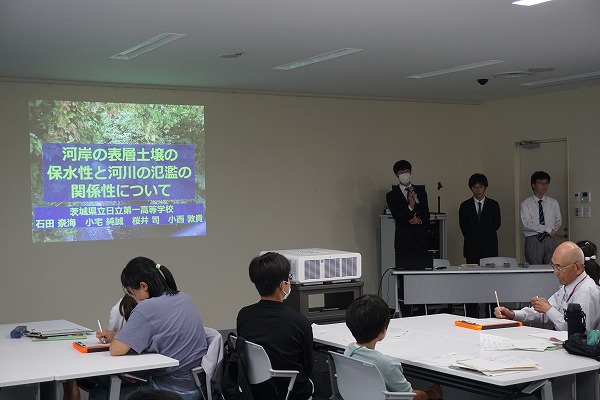

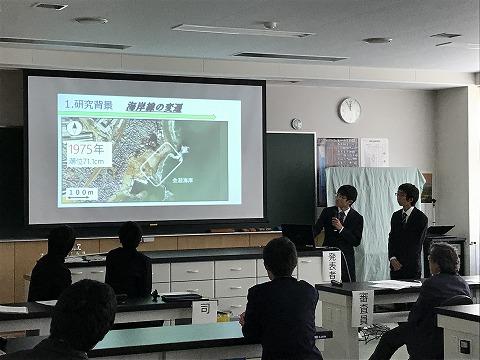

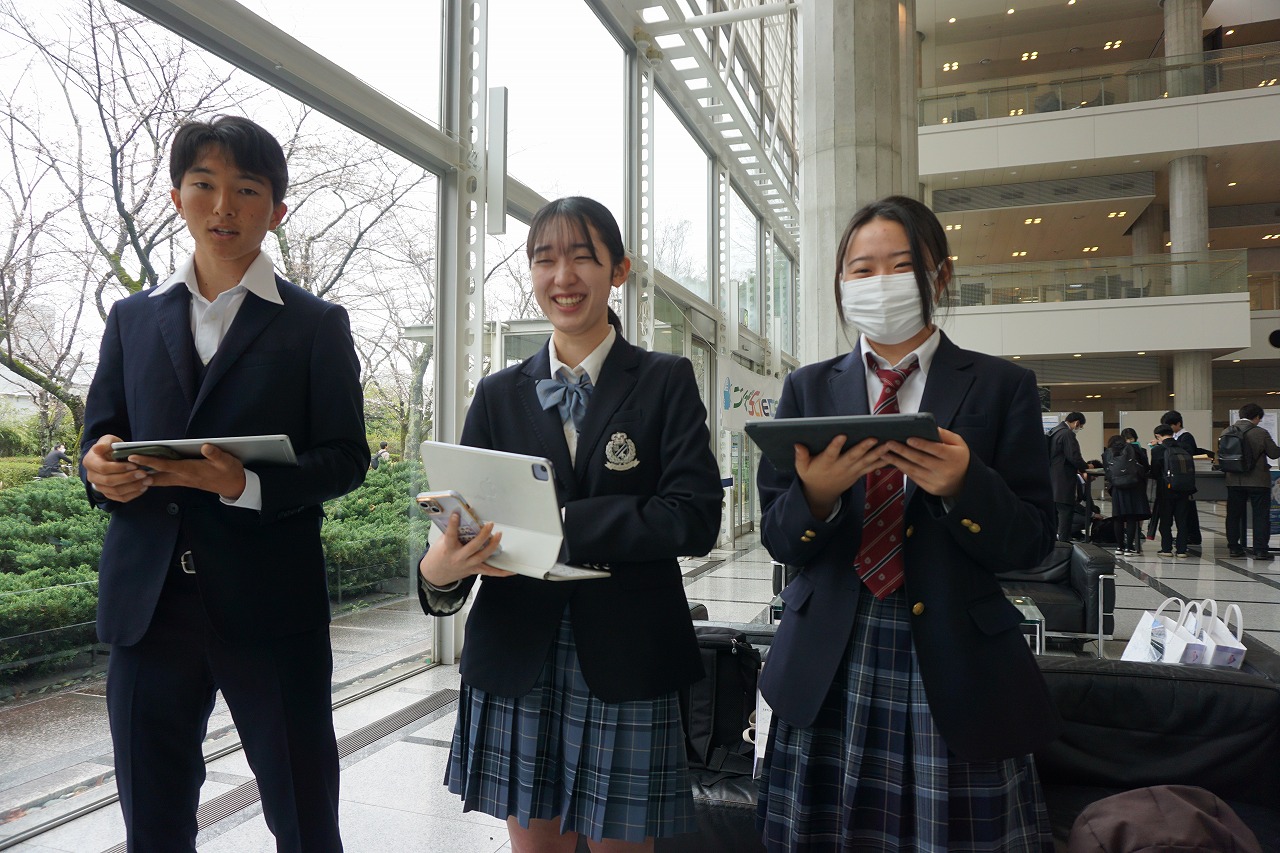

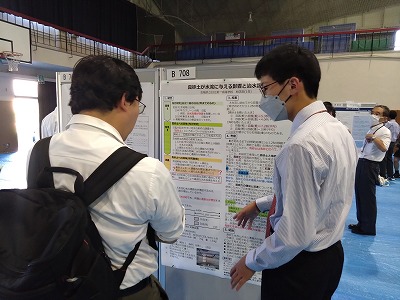

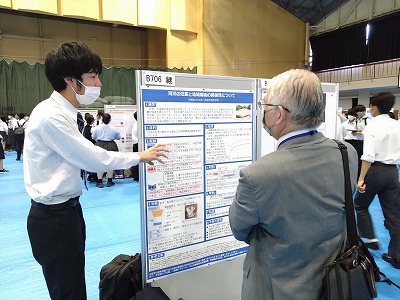

令和8年1月10日(土) 茨城大学で行われた、「第16回高校生の科学研究発表会@茨城大学」に地学部11名が参加してきました。

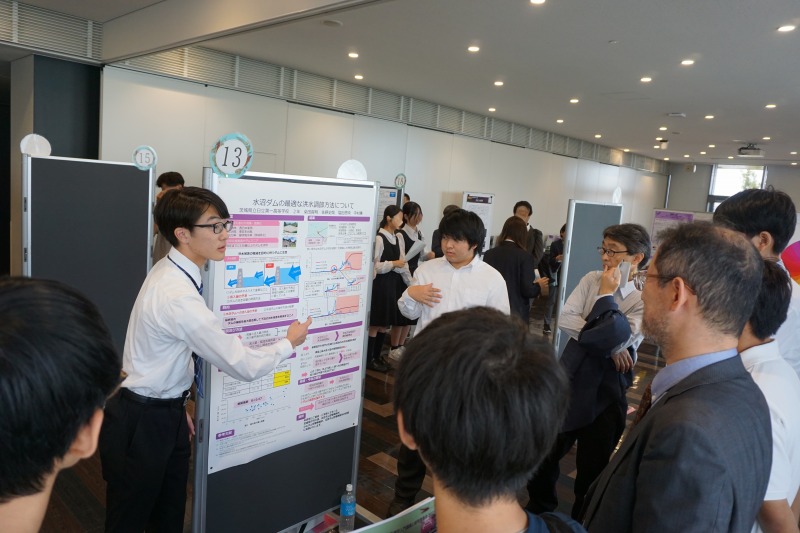

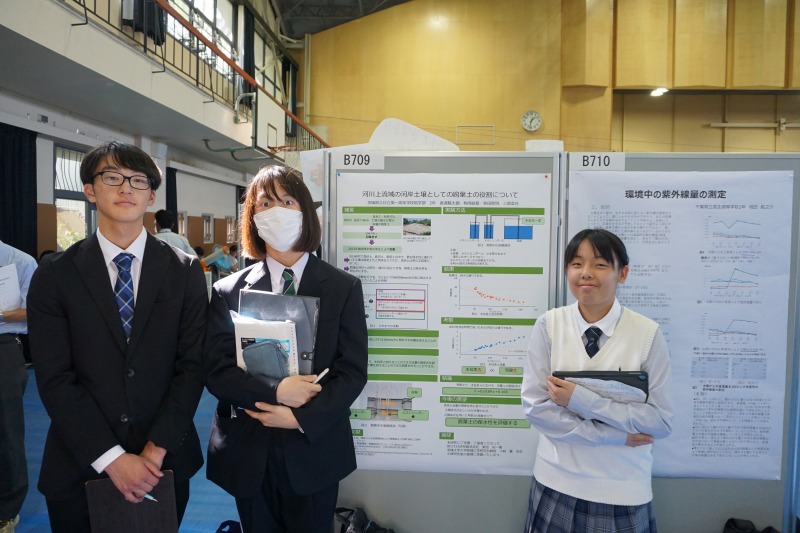

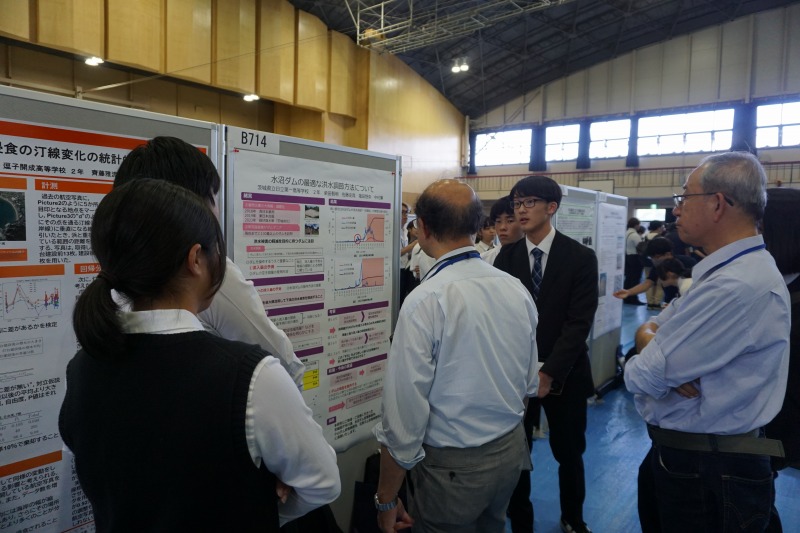

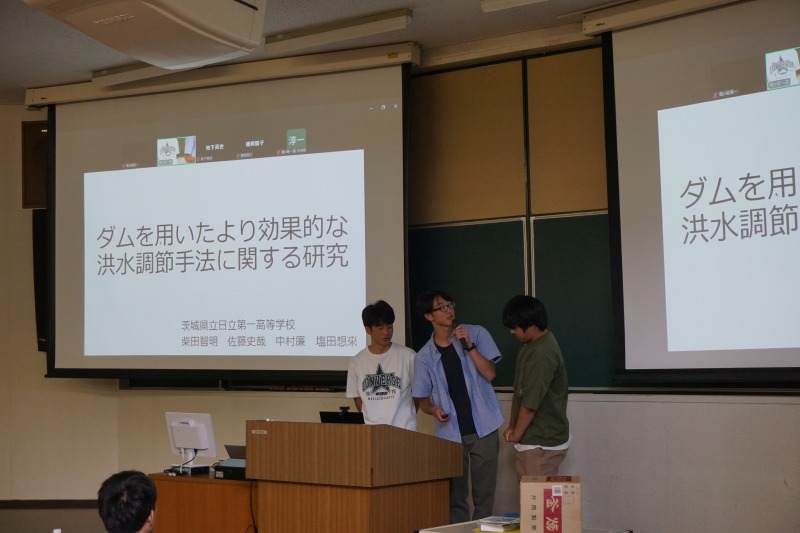

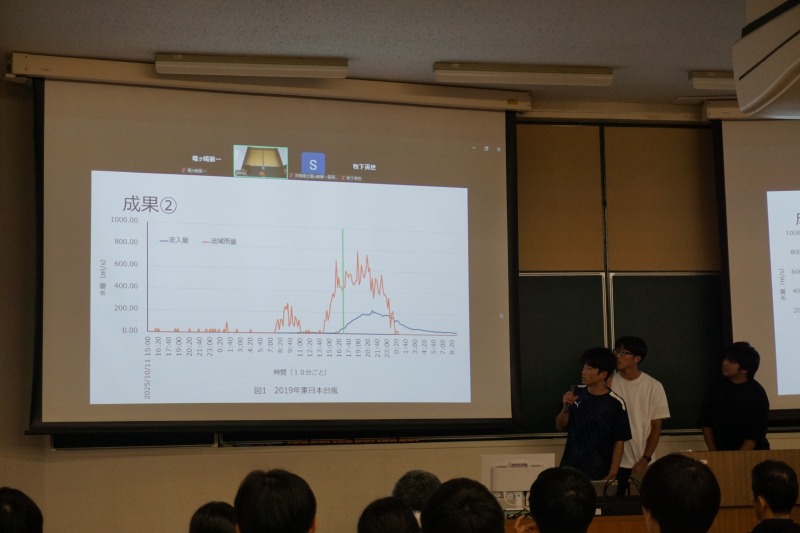

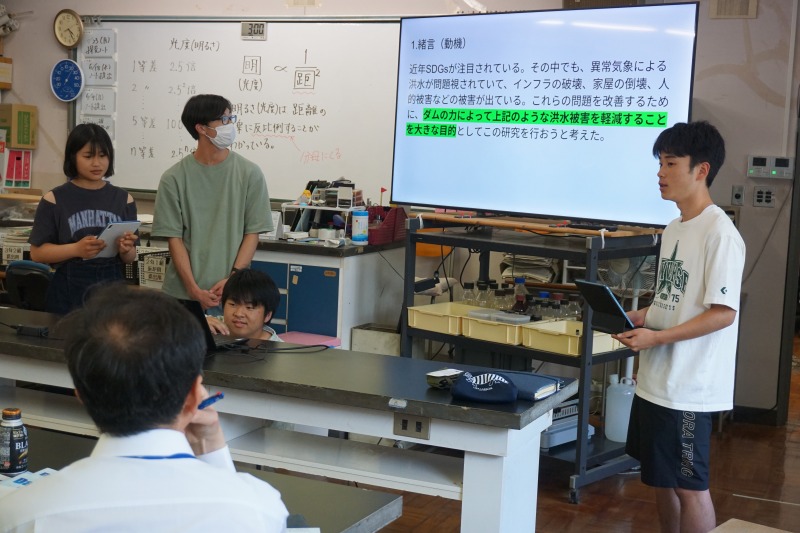

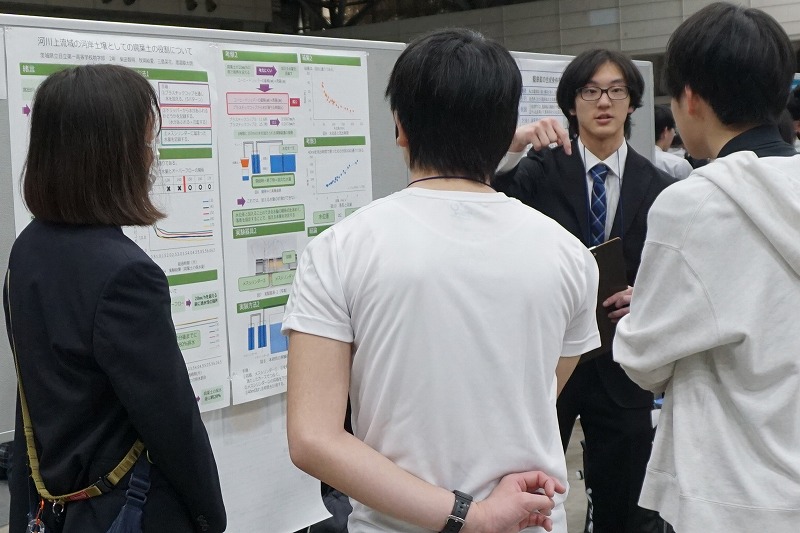

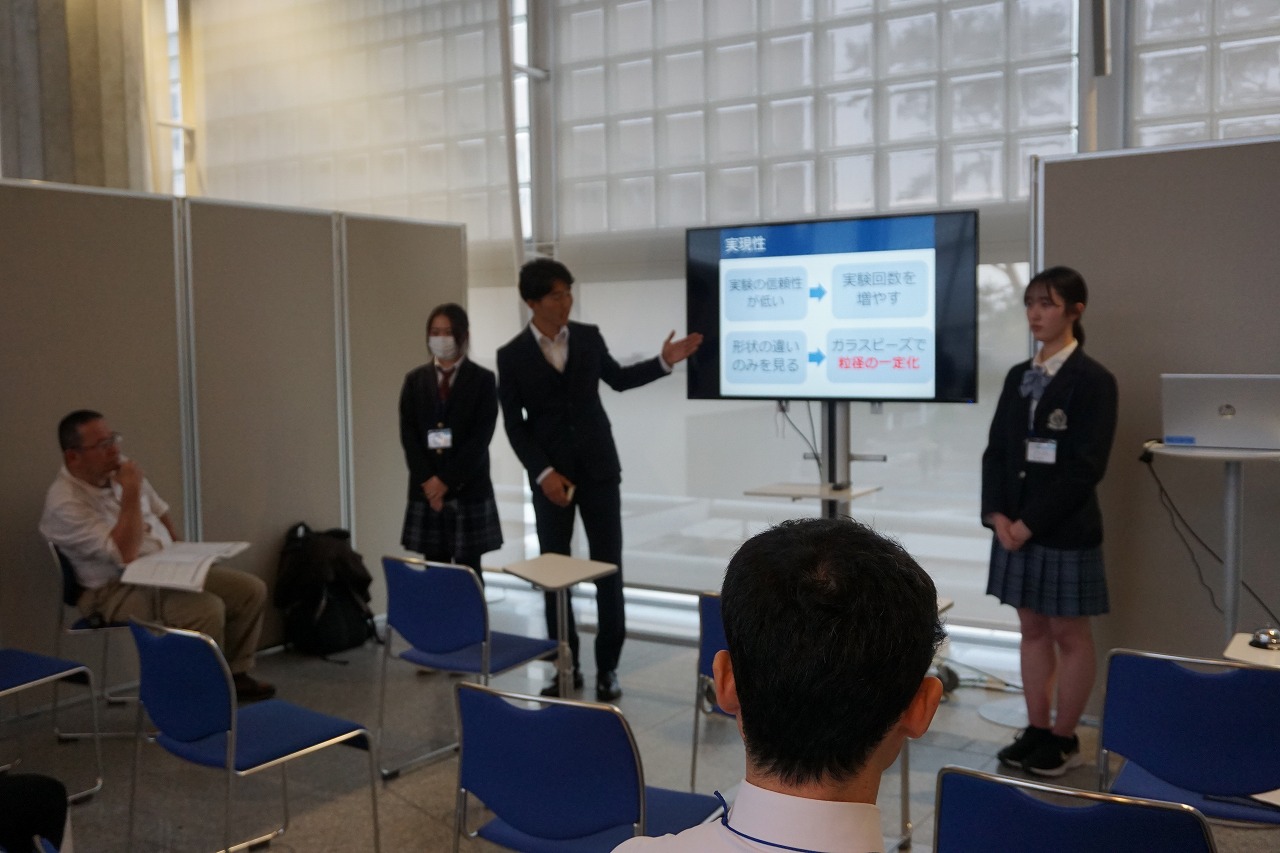

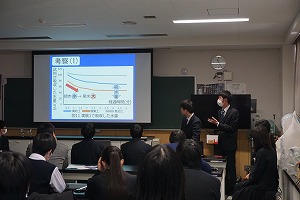

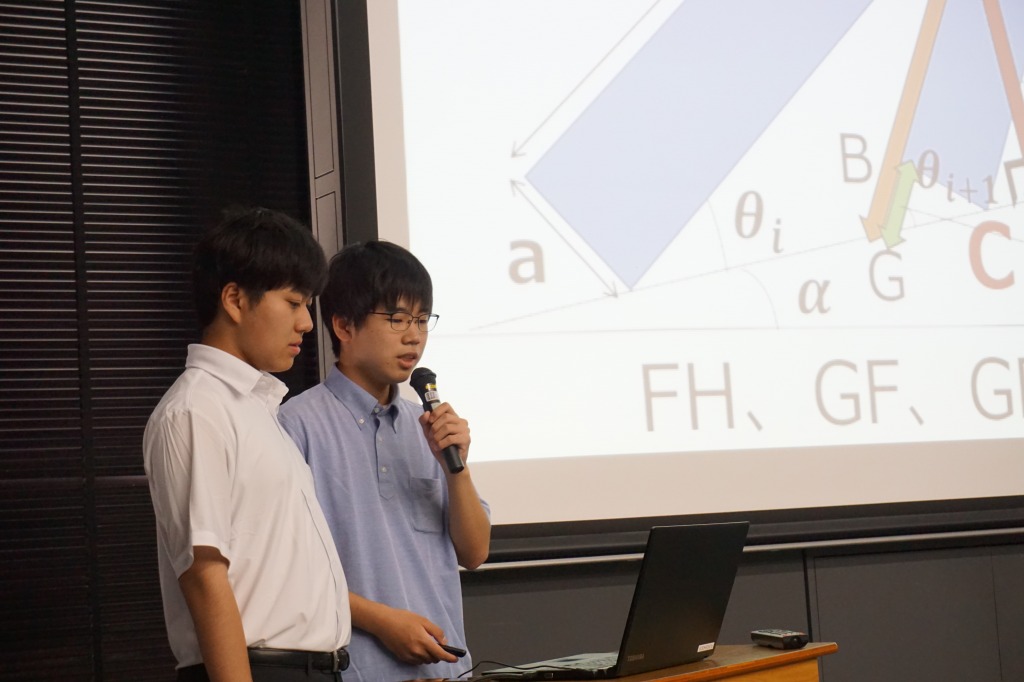

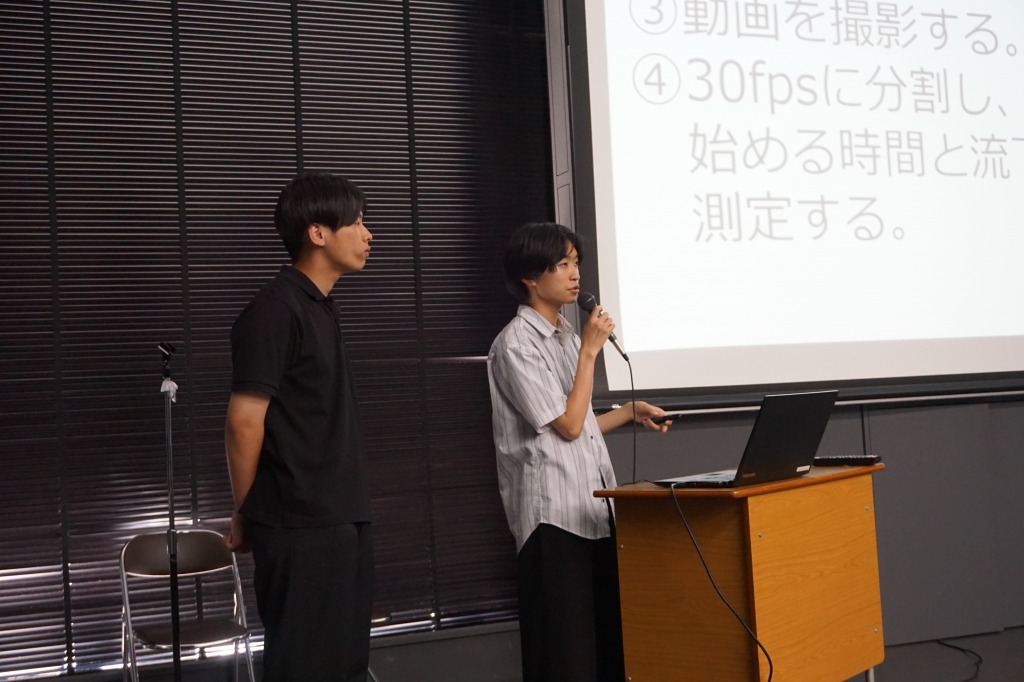

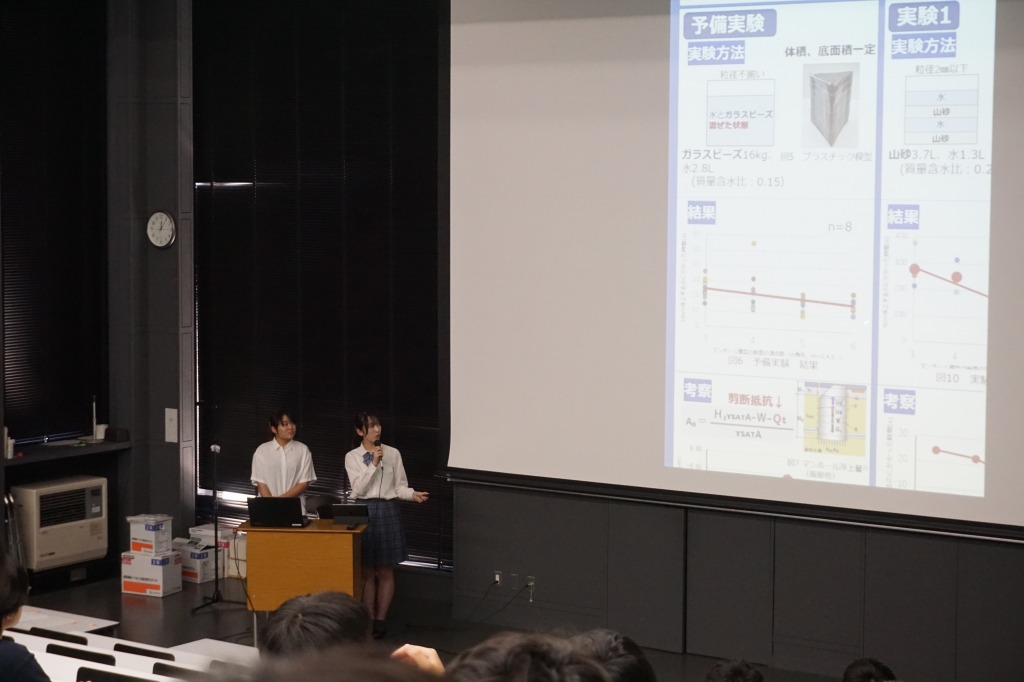

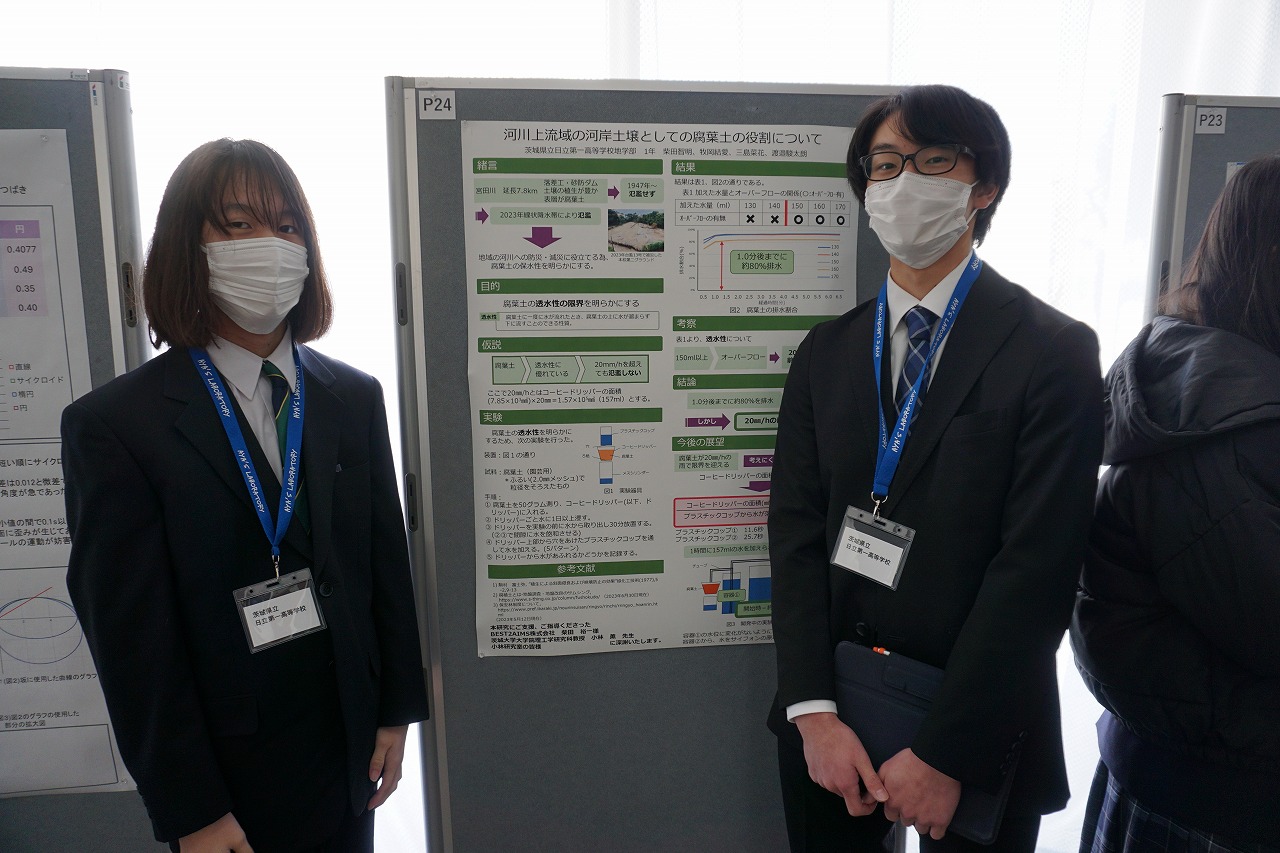

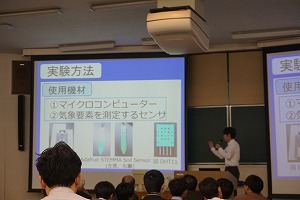

発表内容は、2年次が「河川上流域の河岸土壌としての腐葉土の役割について」と「予測雨量を活用したダムの洪水調節方法について」の2件で、ともに口頭(スライド)で発表しました。

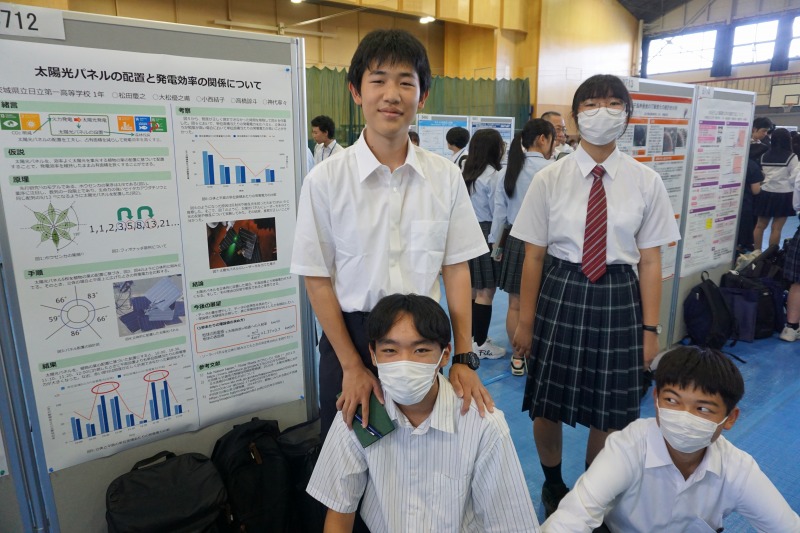

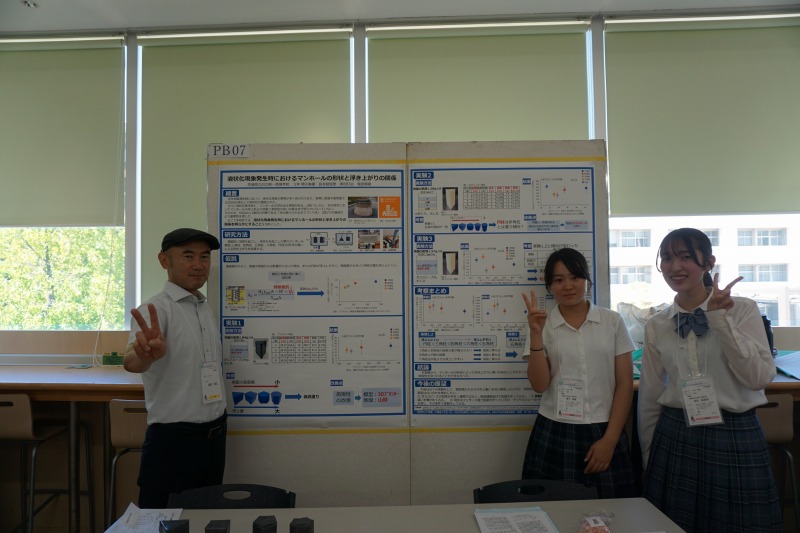

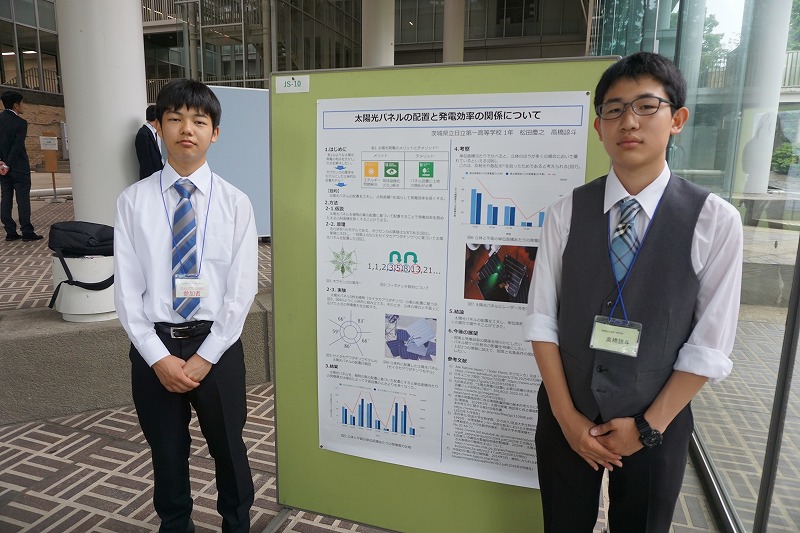

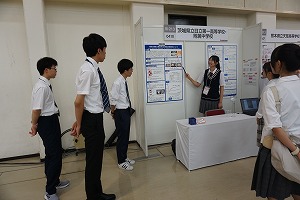

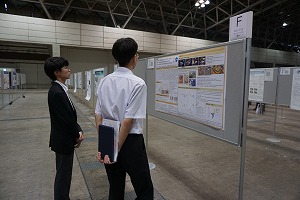

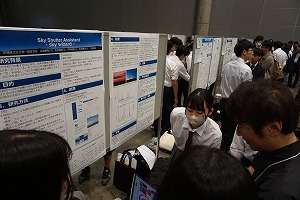

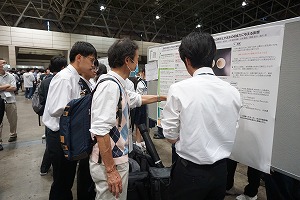

1年次は「太陽光パネルの配置と発電効率について」の1件でポスターで発表しました。

口頭発表に参加した2年次は、スライドの事前提出があったため、冬休み前にスライドを作成し、冬休み中に発表原稿を練り、学校が始まってからは放課後に何回も練習して当日に臨みました。

ポスター発表に参加した1年次は、年末に参加した気象観測機器コンテストで審査員や他校の先生、研究者の方から頂いたアドバイスをもとに、ポスターを発表ぎりぎりまで改善して当日を迎えました。

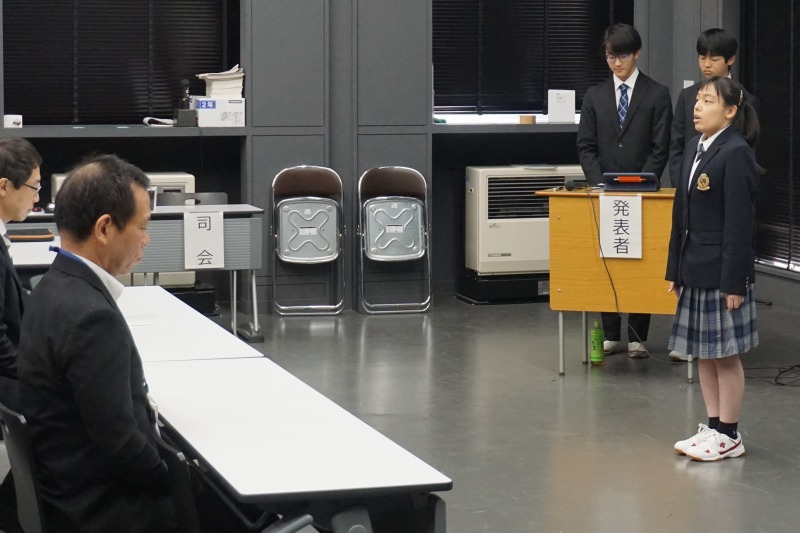

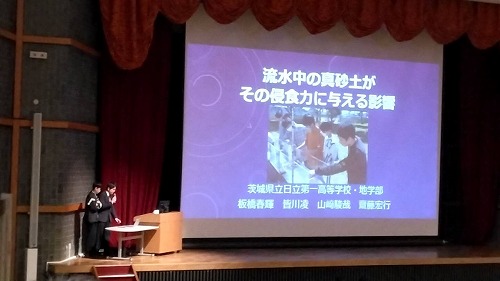

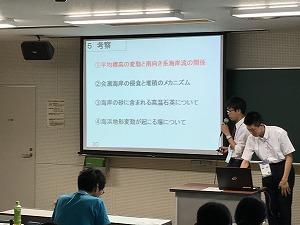

発表当日は、まず、口頭発表の一番初めのグループで「腐葉土班」が発表しました。

質疑応答では「サイフォンの原理を使うことを思いついたのはなぜですか?」と実験のアイディアについて質問を受けていました。

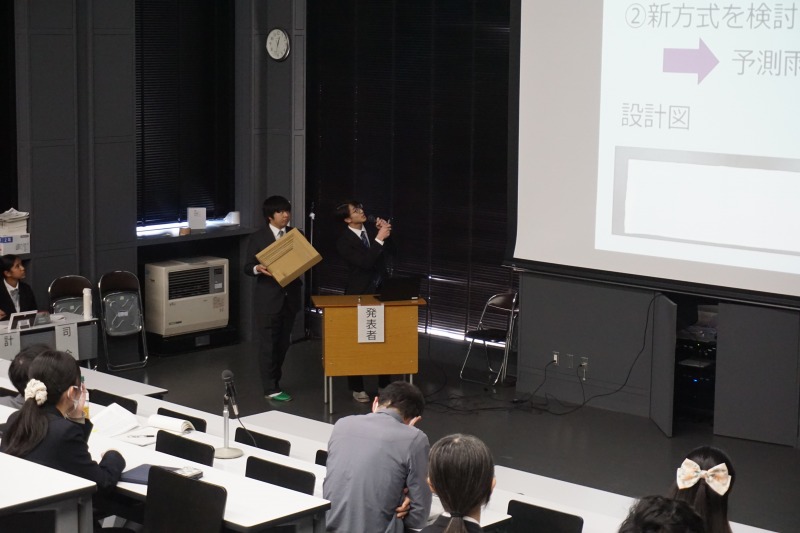

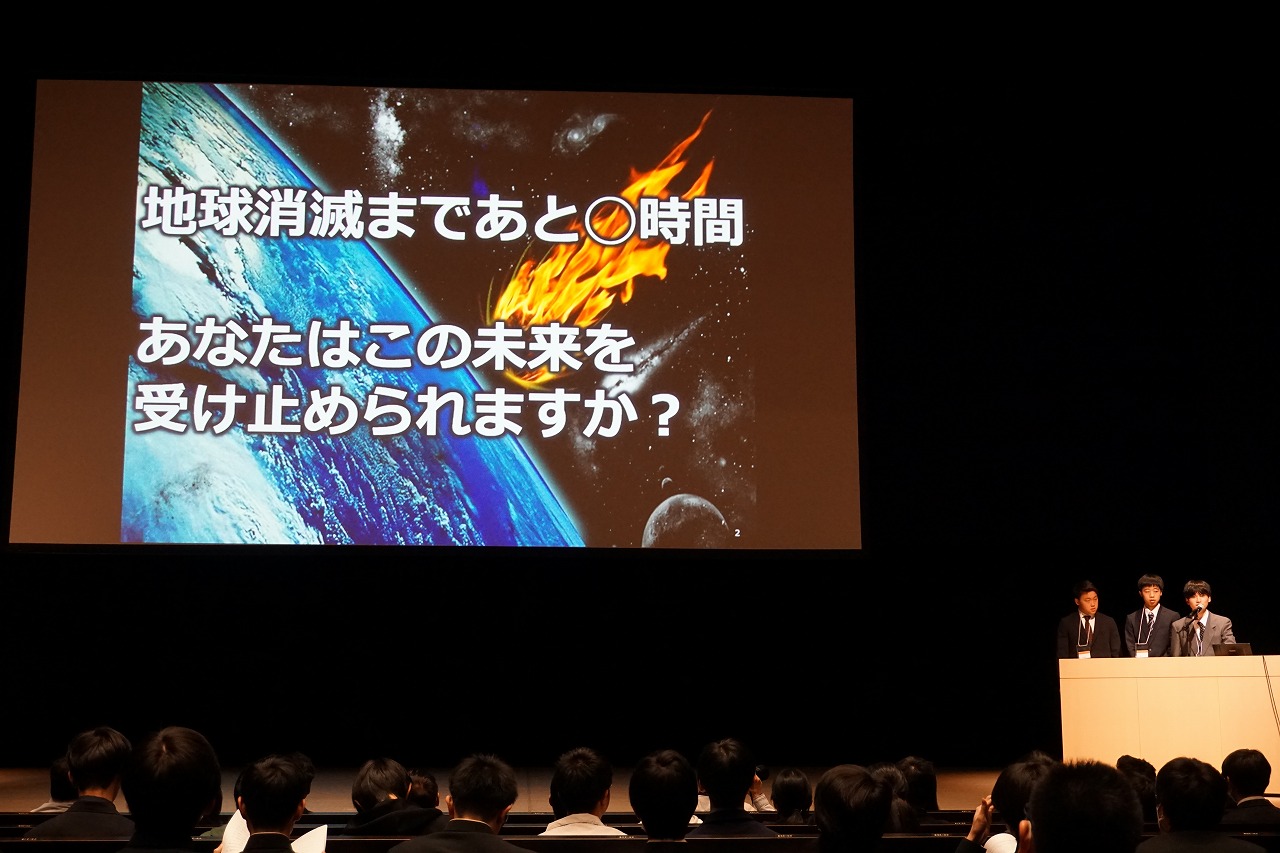

次のグループで「ダム班」が発表し、まずは部長のダム愛から始まるスタイルのプレゼンテーションを行い、発表会の場を和ませていました。

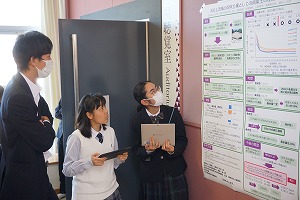

午後には、「太陽光パネル班」がポスター発表を行いました。

1年次ながら、4回目の発表会ともなると、ほとんどが高校2年生の発表会の中でも、堂々と発表できていました。

結果は、「ダム班」が優秀発表賞を受賞し、3月27日・28日に実施されるつくばScience Edge 2026に推薦され、出場できることとなりました。また、「太陽光パネル班」がポスター発表賞を受賞することができました。

3班とも、日ごろの研究の成果をしっかりと発表できただけでなく、他の発表もしっかりと聞いて、よく頑張った1日でした。

第14回 高校・高専気象観測機器コンテスト

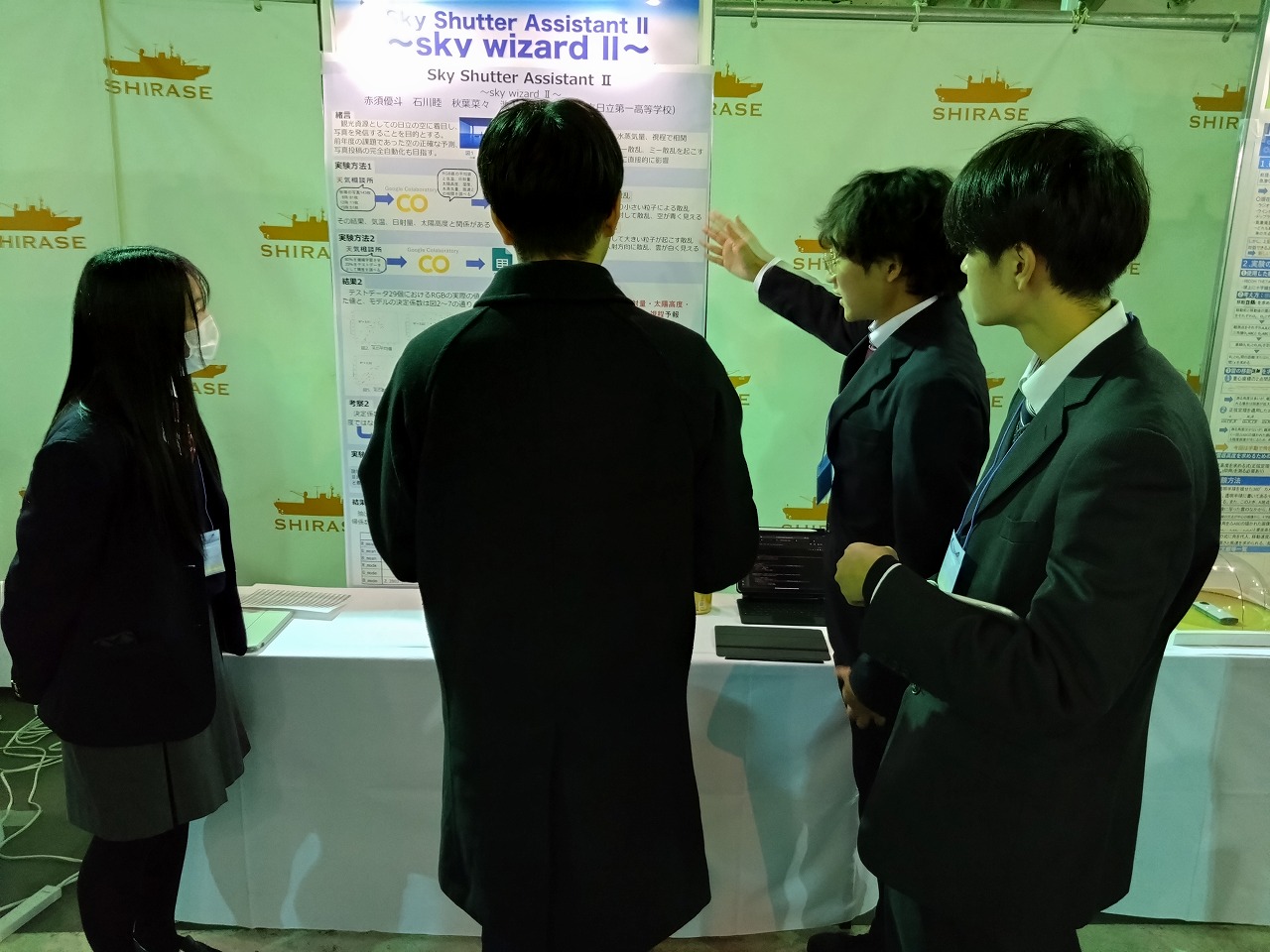

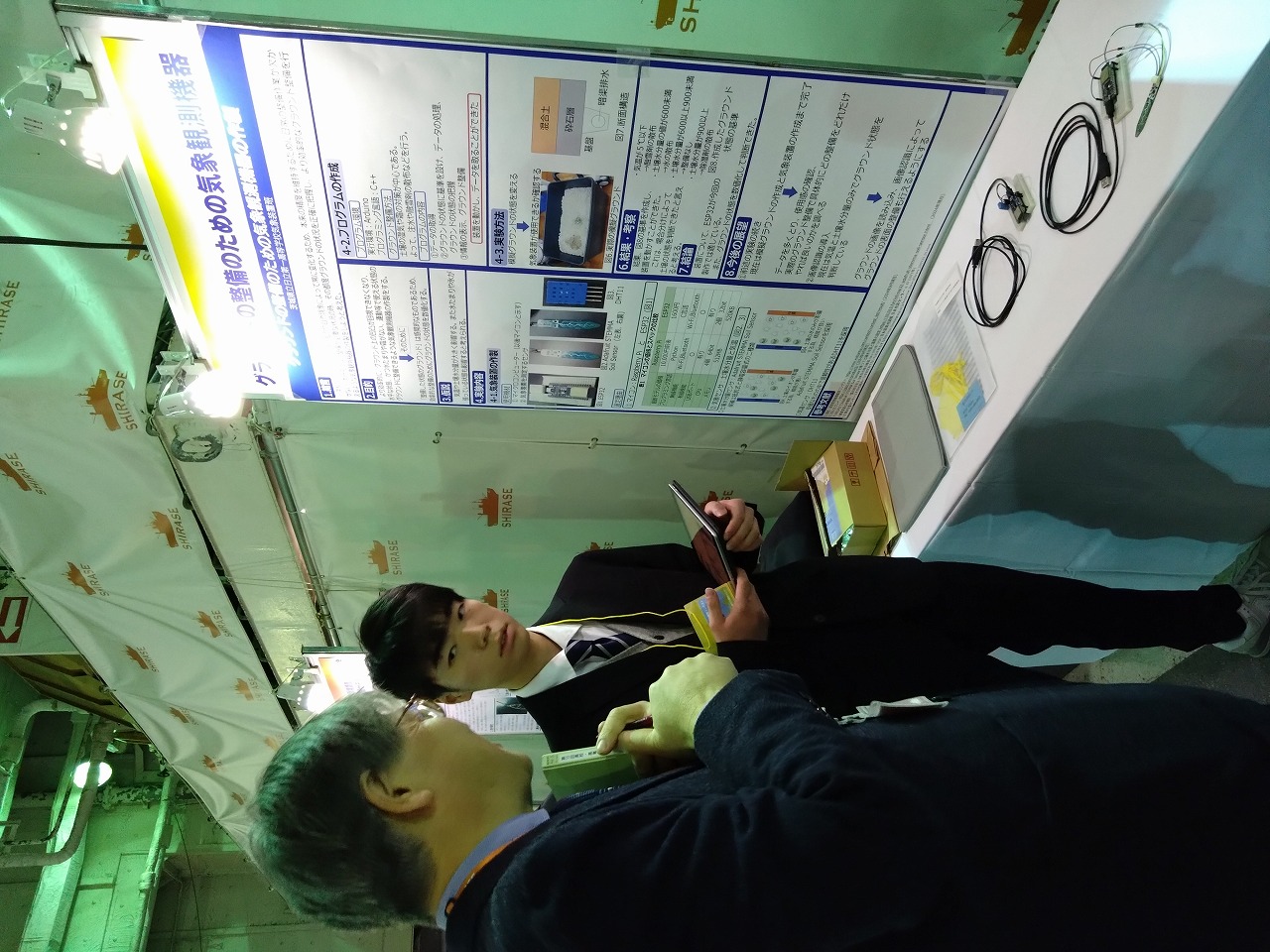

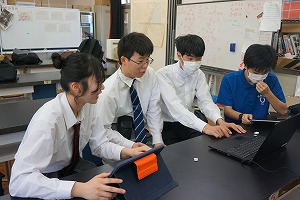

令和7年12月20日(土) 千葉県船橋市に碇泊している、先代の南極観測船SHIRASE5002内で実施された、第14回 高校・高専気象観測機器コンテストに地学部1年次5名が参加し、「太陽光パネルの配置と発電効率の関係について」の発表を行いました。

このコンテストには高校生だけでなく高等専門学校の学生も参加しており、研究開発がより専門的なものが多く、とても勉強になります。

今回は、ポスター発表のコアタイムに審査委員長の中須賀真一教授(東京大学)からコメントやアドバイスをいただくことができました。

1年生ながら、堂々と校外での発表に参加していました。

また、発表だけでなく、観測船内を見学するなど、貴重な体験もできました。

あきた総文2026 茨城県予選で 2年次がポスター部門&地学部門で最優秀賞2冠、1年次が地学部門で優秀賞をいただきました!

令和7年11月29日(土)、茨城県立土浦第三高等学校で実施された、茨城県高文連自然科学部研究発表会 兼 第50回全国高等学校総合文化祭秋田大会自然科学部門 茨城県予選に、2年次2グループ、1年次1グループが出場しました。

本校地学部は、高文連自然科学部の生徒実行委員である生徒が多数です。その為、発表前後の開会式の司会など、大会運営のお仕事もしっかり熟しました。また、自然科学部の発表会は、参加生徒たちが協力して運営します。なので、地学部は物理部門の発表の司会や計時も担当しました。

発表は、日ごろの頑張りが120%発揮できた、というくらい、口頭発表もポスター発表も成功したのではないでしょうか。そのくらい、発表後の生徒たちは、充実した表情をしていました。そこに、2年次のダム班がポスター部門と口頭発表(地学分野)の最優秀賞2冠を達成し、1年次の太陽光パネル班が口頭発表(地学分野)で優秀賞、そして、2年次・1年次が揃ってあきた総文2026に推薦されることが決まりました。

ここから、来年度のあきた総文2026まで、自分たちの納得いく発表ができるように頑張っていきます。

★ 発表一覧 ★

2年 柴田 智明、佐藤 史哉、塩田 想來、中村 廉

「予測雨量を活用したダムの洪水調節方法について~水沼ダムをモデルとして~」

2年 渡邉 駿太朗、牧岡 結愛、柴田 智明、三島 菜花

「河川上流の河岸土壌としての腐葉土の役割について」

1年 高橋 諒斗、松田 慶之、大松 優之甫、神代 寧々、小西 結子

「太陽光パネルの配置と発電効率の関係について」

科学の祭典 日立大会 に出展しました!

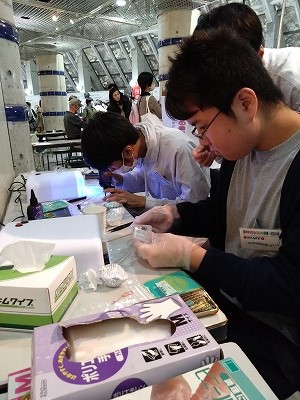

令和7年11月23日(日)、日立シビックセンター マーブルホールにて、科学の祭典 日立大会 に出展してきました。

毎年、参加している科学の祭典。先輩から後輩へと受け継がれる、準備から当日の運営までのスムーズな流れは、自校の生徒ながら「すごいなぁ」と感心してしまいます。

まずは入念なミーティング

1年生は、初めての科学の祭典に、しっかり準備です

2年生は、今年度は受付や標本箱の仕上げなど、裏方に徹していました

こうして、ワークショップの手順も受け継がれていくのですね。

化学部&地学部 で 天体観測会に参加し、スターキャッチコンテストで2位&3位になりました!

令和7年11月15日(土)~16日(日)に、プラトーさとみで実施された、茨城県高文連自然科学部が主催する「冬季研究大会および合同観測会」に参加してきました!

通称「冬合宿」では、宇宙・天文関係の専門家の講演を聴いたり、生徒交流会で全県の科学系部活動の仲間たちとゲームをしたり、他校の理数の先生方のワークショップを楽しんだりと、内容が盛りだくさんです。しかし、この合宿の、何よりの楽しみは、茨城県と福島県の県境の綺麗な空気と光の無い条件での満天の星空です。今年は、特に条件が良く、星座もわからない星空を満喫できました。

また、映画化された、辻村深月の「この夏の星を見る」のモデルにもなった「スターキャッチコンテスト」が実施され、接戦で、惜しくも競り負けましたが2年次の部長チームが2位、1年次が3位と、2チームが表彰されました。毎年、望遠鏡の光軸合わせから導入のコツなどを、先輩が後輩に指導していくなかで、各学年に1人ずつ「職人」が現れるので、この伝統が続くといいなぁ、と思います。朝の太陽観測も、講師の先生の望遠鏡をのぞくだけでなく、自分たちの望遠鏡でも、いとも簡単に観測できるようになりました。

「高校生のための現象数理学入門講座と研究発表会2025」で地学部2年次が優秀賞をいただきました!

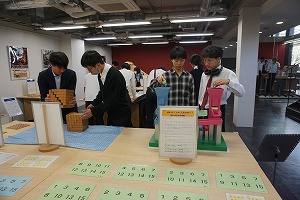

令和7年10月12日(土)明治大学中野キャンパスで実施された「高校生のための現象数理学入門講座と研究発表会2025」にて、ポスター発表を行いました。この研究発表会は、今回の発表会の講演講師の矢崎成俊先生や明治大学の小林徹也先生から、7月に参加したMATHキャンプでご紹介いただいて参加した発表会です。

研究自体は「ダムの洪水調節についての研究」ですが、その課題分析に「解析」や「統計」を使うための数学的な視点からご指導いただけたのはとても貴重な機会で、生徒たちもコメントを聞き逃さないように必死にメモを取っていました。それだけでも十分な収穫ですが、表彰では「優秀賞」を頂くことができ、生徒たちも「まさか、入賞できると思っていなかったから嬉しい!」と笑顔で帰路につくことができました。

「日立一高ワークショップ」第19回高校生理科研究発表会@千葉大学

令和7年9月27日(土)、千葉大学 西千葉キャンパスで実施された、第19回高校生理科研究発表会にて、地学部2年次が2件、1年次が1件のポスター発表を行いました。1年次は高校に入学して初めての外部での研究発表会、2年次は1年次からの継続研究と1年次後半から始めた新規の研究の2件について発表しました。

9月ということもあり、中間報告的に臨んだ発表会で、たくさんの先生方や同年代の仲間たちから質問やコメントをいただき、この後の研究の参考になりました。また、1年次の「太陽光パネルの配置と発電効率の関係について」が「優秀賞」を頂くことができました。

水沼ダム・小山ダム現地見学会

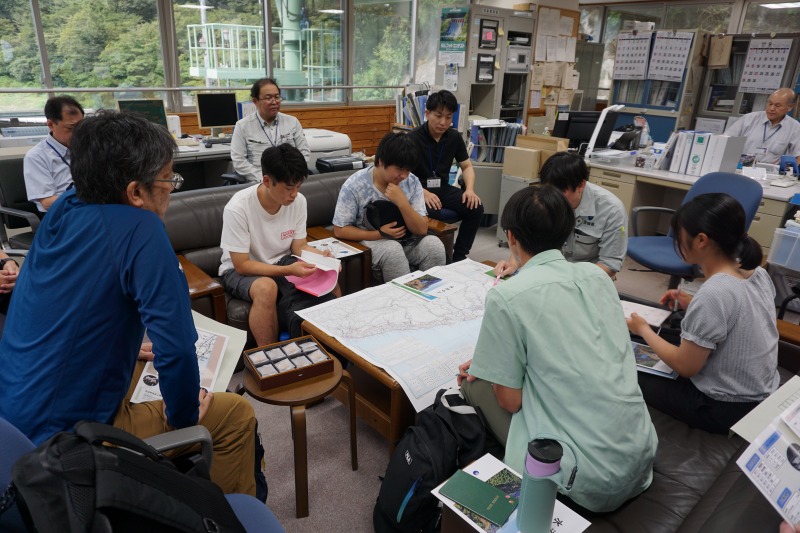

令和7年8月18日(月)、茨城県庁河川課のご協力のもと、北茨城市の水沼ダムと高萩市の小山ダムの見学会を実施し、地学部2年次のダム班が参加しました。

朝、磯原駅に集合してまずは水沼ダムの見学です。

管理事務所内の計器を見ただけでダム班の生徒も引率教員も感激です。

まずは地図やダムの概要図を見せてもらって、水沼ダムの役割など原理を説明していただきました。

ダム班は、水沼ダムを研究対象にしようとしているので、とにかく細かいところまで質問していきます。

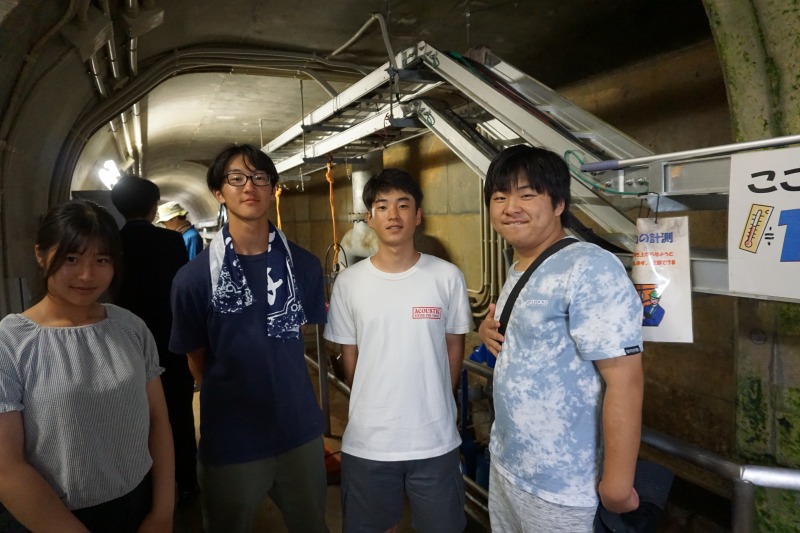

水沼ダムは洪水調整だけでなく、小規模の発電も行っており、発電施設や監査廊を見学させていただきました。

そこから、小山ダムに移動し、「小山ダムカレー」で昼食です。

そのあと、小山ダムについて説明を受けたり、ダム管理で行っている雨量測定の雨量計を見せてもらったりしました。

そして小山ダムでも監査廊も見学させていただきました。

今回、水沼ダムと小山ダムを見学地に選んだ理由は2つあり、1つは茨城県内で最も古い水沼ダムと最新の小山ダムという点です。

そのため、水沼ダムは監査廊まで階段でおりましたが、小山ダムはエレベーター完備でした。

2つ目は、ゲート式の水沼ダムとゲートレスの小山ダムというダムの水の調節方法が異なる点です。

2つのタイプのダムを見学させていただき、実際に管理している現場の職員の方から指導していただき、課題研究を進めるにあたって、充実した一日になりました。

6月には、本校へご来校いただき、生徒たちに指導していただき、今回は現地でご指導いただいた茨城県庁河川課および各ダム管理事務所の職員の皆様に、この場を借りて深謝いたします。

第11回MATHキャンプ

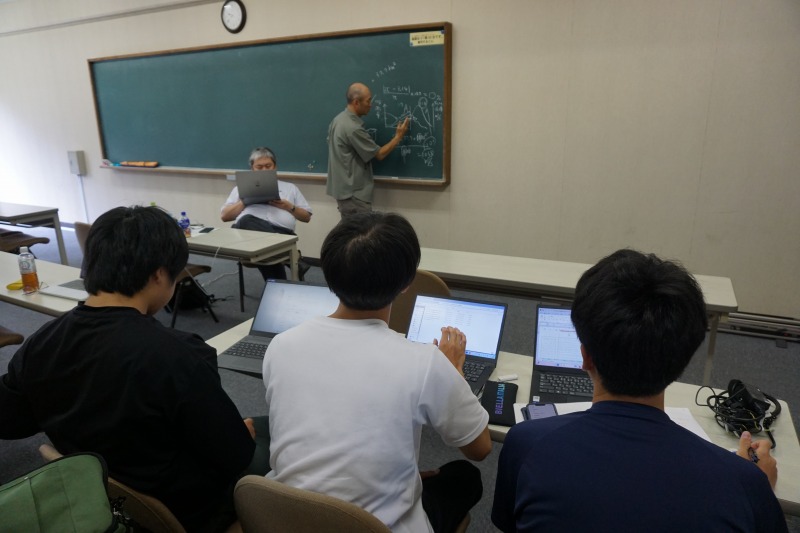

令和7年7月31日(木)・8月1日(金)、第11回MATHキャンプに地学部2年次のダム班が参加しました。

このMATHキャンプは、竜ケ崎第一高等学校が主催し、東京理科大学セミナーハウス(千葉県野田市)で実施されました。

初めに、自分たちの現状をプレゼンテーションし、全体の中でアドバイスをもらいます。

その後は、大学の数学・情報系の先生や理数系の高校教員(3~4名)による専門的な指導に移り、探究グループ1~2つに対して、課題研究の進め方をディスカッションしながら90分間指導していただきました。

この「指導と改善」のサイクルを、2~3回繰り返しました。

途中では、東京理科大の情報の先生が、プログラミングや統計の講義を実践しながら講演してくださいました。

そして、最後に、2日間の成果を全体の前で発表しました。

ダム班は、当初、ダム流入水量の解析を既存のソフトウェアで進めようとしていました。

しかし、このMATHキャンプでの指導を受け、自分たちで計算やグラフ作成を行う方向へと研究の軸を定めることができました。

統計や現象数理を専門とする先生方から、普段とは違う視点での具体的なアドバイスをいただけたことで、研究は大きく前進しました。

部員は早速「グラフを作成できた!」と、充実した表情を見せてくれました。

最後は、東京理科大が各キャンパスに持っている科学館を見学し、参加者全員で記念撮影をして解散となりました。

主催の竜ケ崎第一高等学校をはじめ、ご指導くださった先生方のおかげで、研究が大きく前進しました。

この貴重な経験は、ダム班の生徒たちにとって、実りの多い2日間だったのではないでしょうか。

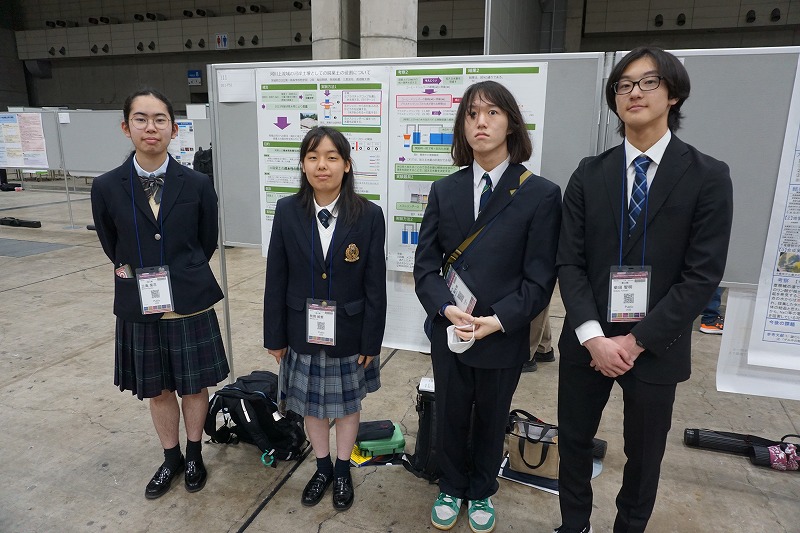

かがわ総文祭2025

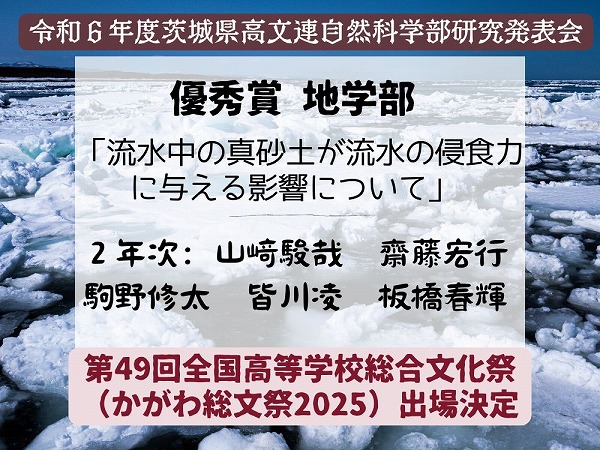

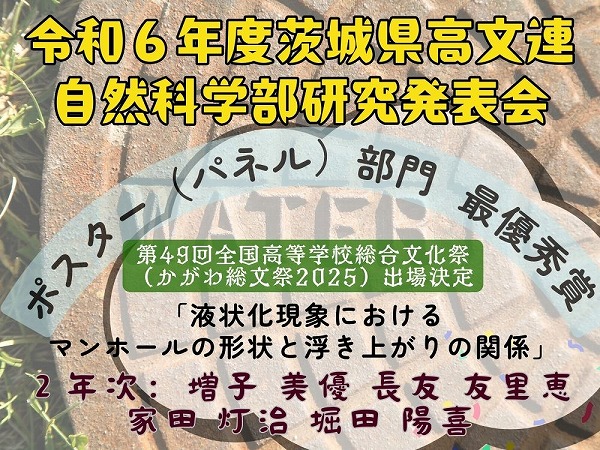

令和7年7月26日(土)~28日(月)、香川県高松市で実施された、第49回全国高等学校総合文化祭自然科学部門に地学部3年次の液状化班がポスター部門、真砂土班が研究発表(地学部門)で茨城県代表として推薦され、出場しました。

出発は7月25日(金)、日立一高からは地学部のほかに、同じ自然科学部門で物理部、文芸部門で文芸部、美術工芸部門で美術部が推薦されており、初日が同じということで、生徒8名、引率4名でそろって香川へ向かいました。東京駅から新幹線で岡山駅へ、岡山から瀬戸大橋を渡って香川県の高松駅に到着し、そこからそれぞれの部門の宿泊先へ別れました。

26日(土)、初日は部門の開会式が終わると、最初の発表はポスター部門の液状化班、そのあと口頭発表の真砂土班が発表しました。ポスター部門の発表前に校長先生が応援に駆けつけてくれました。また、この日の早朝、ホテルで顧問の部屋のドアがノックされ「何かあったのかな?」とドアを開くと地学部のOBが夜行バスで応援に駆けつけてくれました。たくさんの応援を受けて、部員たちはこれまでの研究と発表練習の成果を十分に発揮することができました。

27日(日)、午前中には物理部の発表がありました。前日の夜は、本番の終わった地学部と一緒にホテルの部屋で練習をしました。そして臨んだ本番では、自分たちの納得のいく発表ができたようです。ポスター発表は、2回審査員の前での発表があり、この日は1分間の短い発表でしたが、時間をオーバーして審査員の先生方が質問をしてくださいました。

27日の午後は巡検で、地学部・物理部はコースDのチョウザメ(キャビア)の養殖場とイルカとのふれあい体験に参加しました。チョウザメの養殖場では、幼魚から成魚まで、さまざまな成育段階のチョウザメのプールを見学し、最後に1gあたり500円のキャビアを試食させてもらいました。また、イルカとの触れ合いは、海の中に作られたプールで、イルカのおなかに触ったり、握手したり、餌やり体験をさせてもらったりしました。発表の緊張から解き放たれて、暑い中でしたが、生徒たちは香川の自然を楽しんでいました。

28日(月)の最終日、講演会を聞いたり、生徒交流会をしたりと総文祭の総まとめの1日でした。残念ながら全国大会での入賞はならず、生徒は悔しそうでしたが、「悔しい」と思えるくらい頑張った経験が、今後の人生の大きな糧となってくれると思います。

遠方だったため、後泊もさせてもらい、29日(火)に同じ日程だった文芸部と、高松うどん空港で合流して茨城に戻ってきました。

地学部は、本人たちが、顧問が感心するほど努力したのは言うまでもありません。そのうえで、茨城大学工学部の小林薫先生やBEST2AIMSの柴田裕一先生をはじめ、日立市役所の皆様、茨城県高文連自然科学部の先生方など、多くの先生方にご指導、ご支援を頂き研究を続けてきました。地学部一同、この場をお借りして深謝いたします。

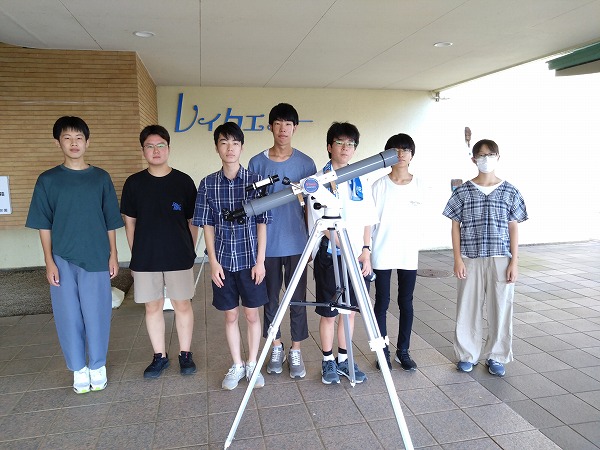

茨城県高文連自然科学部夏季研究大会および合同観測会

令和7年7月22日(火)・23日(水)、レイクエコー(鹿行生涯学習センター)にて、夏の天体観測合宿に化学部と一緒に参加してきました。

夜間は、北浦湖畔という場所柄と夏という季節柄、夜になると雲がかかってしまい、思ったようには観測できませんでしたが、雲間から、惑星や夏の大三角、アンドロメダなどを観測でき、観測終了間際にはうっすらと天の川も見ることができました。

講師の先生方が持ち込んだ、超高性能な望遠鏡での観測にも大満足でしたが、自分たちで持ち込んだ望遠鏡でも天体を導入できるようになり、楽しそうでした。

朝の太陽観測も、講師の先生の望遠鏡で太陽を撮影したり、持ち込みの望遠鏡に太陽観測板を設置して黒点の観測をしたり、朝から気温の高い中、野外で観測を続けていました。

ご飯のときも、日立一高全員で並んで、地学部部長の一声で「いただきます!」と揃って、仲良く食べていました。

今年度の講演会は、茨城大学の野澤恵先生が「天文学の今までとこれから」というタイトルで講演してくださいました。

質疑応答では、2年次はもちろん、1年次も積極的に手を挙げて質問したり、野澤先生からの質問に答えたりしていました。

また、生徒交流会では、地学部は1・2年次ともに生徒実行委員であるため、司会や開会のあいさつなど、1年生も積極的に役割をこなしていました。

その様子を2年次が後ろから、心配そうに見守っている姿も、部活ならではですね。

茨城県庁河川課による「ダム」に関する研究の出張講座

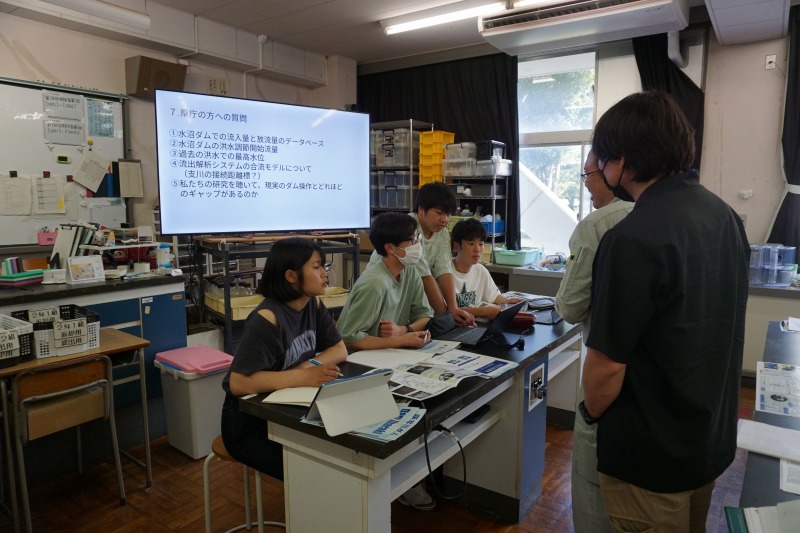

令和7年6月30日(月)、本校地学室において、茨城県庁河川課のダムを担当される職員の方々5名が来校してくださり、地学部の「ダム班(ダムの洪水調節について研究しているグループ)」に、ダムについての講義をしてくださいました。

この研究は、グループの中の1人が、とにかく「ダムが好き」で「研究したい!」という強い信念のもと、仲間を集めて始めた研究です。2年前の地学部の研究で「砂防ダム」を扱ったときにも、県庁の河川課様には、講義やダム見学など、色々とご協力をいただきました。その時のご縁を今回も使わせていただき、今回の研究にもご協力いただけることになりました。

まずは、生徒たちから、自分たちが、どのように研究しようと考えているのか、何を課題に感じているのかを、プレゼンテーションしました。それを受けて、河川課の方や、花貫ダムと水沼ダムの所長の方が、生徒の疑問に答えてくださったり、アドバイスをくださったりと、約1時間30分にわたりディスカッションが続きました。

8月には、県内の2種類のダムを見学させていただけたり、研究過程での出てきた課題に対応していただけたりと、今後も協力いただけるとのことで、本当に生徒ともども、深く感謝しております。その、ご協力にこたえられるよう、部員一同、頑張って、楽しく研究を続けたいと思います。

茨城県高文連自然科学部 発表練習会および生徒顧問研修会

令和7年6月29日(日)、茨城県立土浦第三高等学校にて、研究発表練習会および生徒顧問研修会に、物理部と化学部と一緒に参加してきました。

この会は、第49回全国高等学校総合文化祭自然科学部門 茨城県代表校の発表練習と研究やその発表の仕方の研修、生徒交流会などを行う行事です。

この会の運営は昨年度の生徒実行委員が運営します。

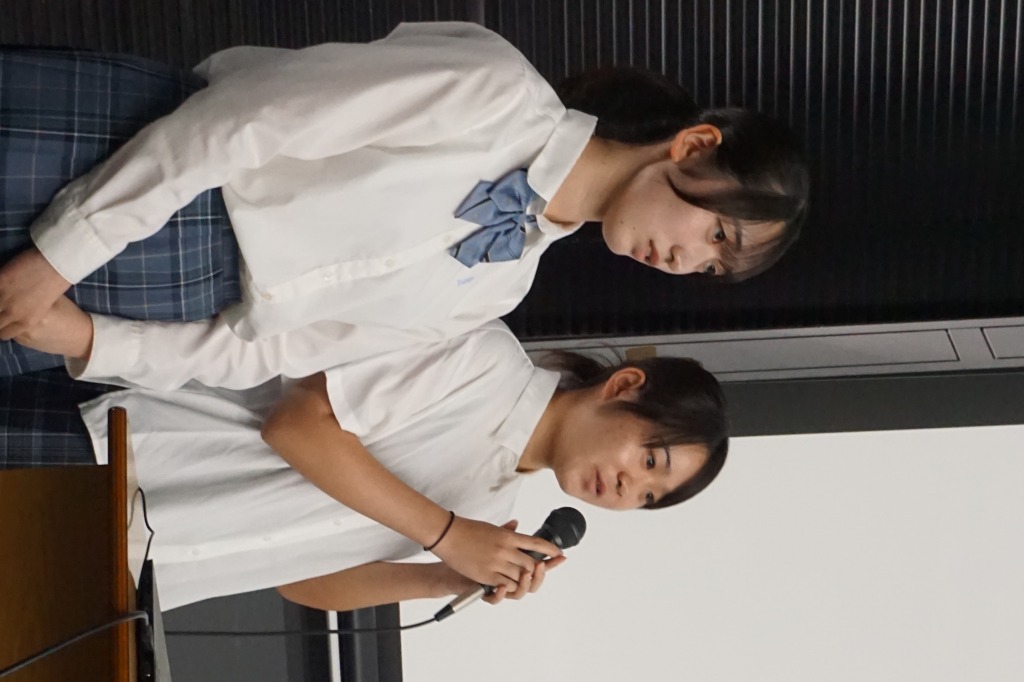

本校生も副実行委員長を始め、生徒実行委員になっている生徒がいるので、開会宣言や司会進行などを行ってきました。

令和7年度も副実行委員長や実行委員に複数名の生徒が立候補し、今年度の行事の運営に携わっていきます。

午前中は、総文祭代表校の発表練習です。

代表者以外は、実際の審査用紙に模したワークシートで発表の審査をしたり、より良い発表になるためのコメントをしたりしながら発表を聴きます。

最初は、本校の物理部が発表しました。

化学部門・生物部門はそれぞれ、日立北高校、並木中等教育学校が代表になっていますが、他校の発表に対しては、本校生も積極的に質問していました。

その後、地学部が、地学部門とポスター発表部門の2部門でそれぞれ練習を行いました。

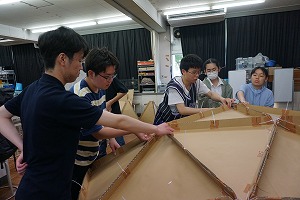

午後は、生徒交流会で、本年度は7月4日(金)に公開される、辻村美月原作の『この夏の星を見る』の映画の中で、実際に登場人物たちが使っている、塩ビパイプの望遠鏡製作を行いました。

この自作の望遠鏡は、10年以上前にも高文連自然科学部でワークショップを行い、その望遠鏡を使って、冬季研究大会(冬の天体観測合宿)から「スターキャッチコンテスト」が始まりました。

このスターキャッチコンテストを題材に、土浦三高がモデルとなり描かれた小説が『この夏の星を見る』です。

日立一高の一昨年のスターキャッチコンテストでは、1位と3位になりました(現3年次)。

土浦三高の科学部の生徒たちが下準備してくれた望遠鏡の材料を、地学部と化学部の1・2年次の部員で、協力して組み立てました。

夏なので、日常の部活動の中では天体観測ができません。

7月22日・23日に予定されている、夏季研究大会がファーストライトになるでしょうか?

今から楽しみです。

「夜空の歩き方」=白堊祭地学部展示=

令和7年6月13日(金)・14日(土)に行われた白堊祭(本校文化祭)に、「夜空の歩き方」という名前で、プラネタリウムの展示を行いました。

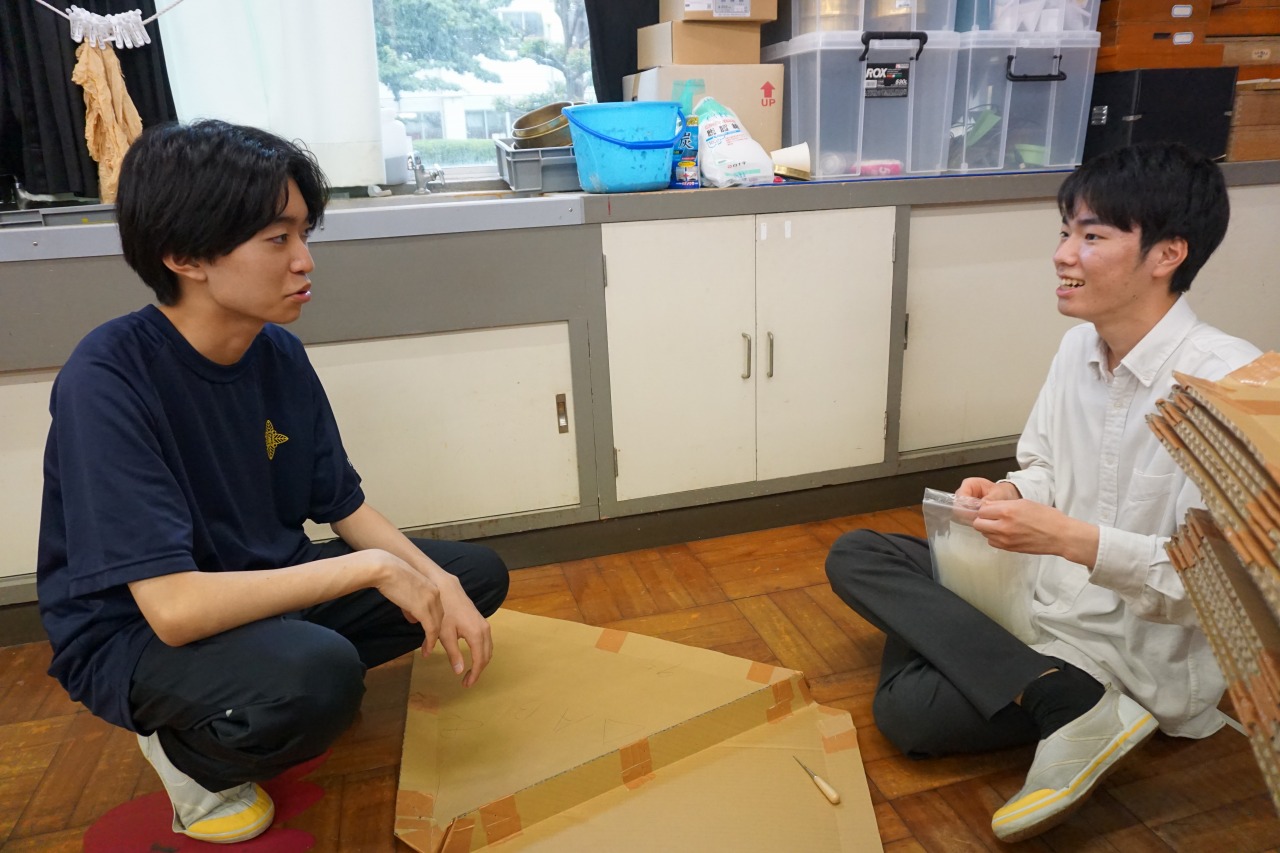

昨年に続き、段ボールでドームを自作しました。また、今年は解説にも力を入れ、事前に日立シビックセンター科学館のプラネタリウムの番組をいくつか視聴させていただき、2つの季節の番組のシナリオを作成しました。

準備段階では、2年生が1年生に細かい指導をしたり、ドームを立ち上げるときは、3年生が全体の指揮をとったりと、14名の部員全員で力を合わせて準備しました。

1年使った段ボールは、湿気を吸ったり、弱いところが出ていたりと、かなり補修が必要でしたが、みんなでアイディアを出し合って、何とか立ち上げました。

立ち上がった後に、試運転をしたときには、部員たちから「おお!」と声が上がり、下校時刻が迫る中、中々ドームから出てこず、顧問がちょっとドキドキするくらい、完成したドームのできを堪能していました。

文化祭当日は、県外に進学したOBも駆けつけてくれたり、部員の家族が見に来てくれたり、その他にもたくさんのお客様に見ていただくことができました。

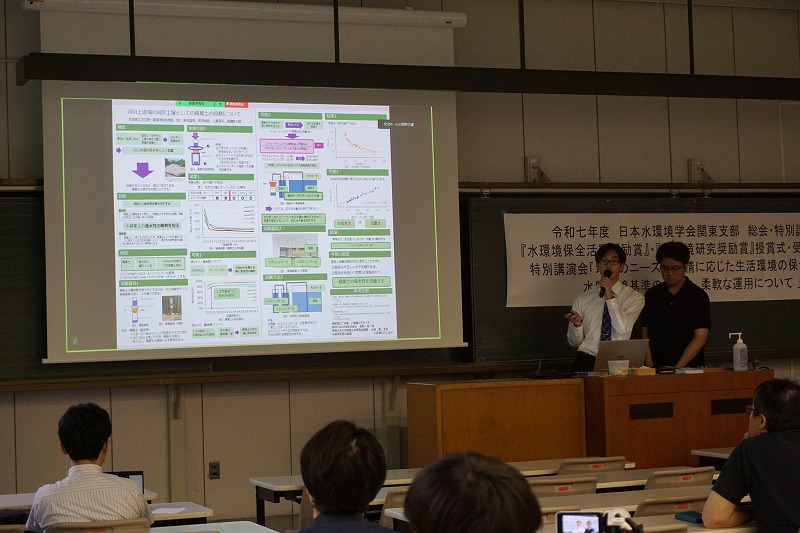

日本水環境学会関東支部授賞式および受賞記念講演@中央大学多摩キャンパス

6月7日(土)に東京都八王子市にある中央大学多摩キャンパスにて、日本水環境学会関東支部の授賞式に地学部の代表2名が出席し、水環境研究奨励賞の表彰を受け、その後、30分間の受賞記念講演を行いました。

茨城県職員で日本水環境学会の会員である石渡様より、昨年度内に地学部の2015年から現在までの、「会瀬海岸の海浜地形」と「宮田川の河川氾濫(河川治水)」に関する研究および「会瀬海岸の高温石英を使った、幼児・児童向けのワークショップ」について推薦していただき、今回の受賞につながりました。

2015年から2020年の「会瀬海岸の海浜地形」についての研究は、前任の顧問が指導し、3年連続全国総文祭の茨城県代表に選ばれた研究です。2019年の佐賀総文に地学部代表として出場した生徒が、現在、大学院生として白堊研究Ⅱのチューター活動に参加してくれています。2020年後半からの「宮田川の河川氾濫(河川治水)」に関する研究は、少しずつ研究対象を変えながら、昨年度・本年度と2年連続で全国総文祭の茨城県代表に選ばれています。次年度のあきた総文2026の茨城県代表を目指して、現2年生がさらに研究を深めています。

さて、授賞式と受賞記念講演は、日本水環境学会関東支部の総会後に行われました。その為、普段の発表会とは異なり、学会員の大人ばかりの中での発表でした。また、発表時間も30分と長く、発表し始めは緊張した様子でした。しかし、話始めると、緊張も解け、後半や質疑応答では、少しジョークを交え、会場から笑い声が漏れる暖かい雰囲気の中で発表を終えることができました。

往復の車窓から見える東京都心部の景色や、都心にある大学キャンパスとは異なる郊外の広くてきれいな中央大学のキャンパスにびっくりしながら、普段とは少し異なるタイプの発表を行い、良い経験になったのではないでしょうか。

これからも、いただいた賞にふさわしい活動を行いたいと思います。

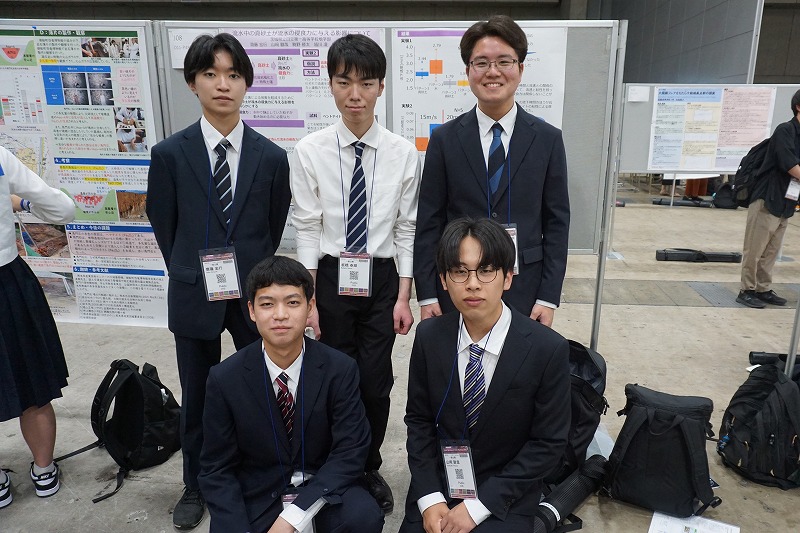

JpGU2025年大会「高校生によるポスター発表」@幕張メッセ国際会議場

5月25日(日)日本地球惑星科学連合(JpGU)2025年大会「高校生によるポスター発表」が千葉県にある幕張メッセ国際会議場で開催されました。

本大会では、各校4グループまでというエントリー制限があり、毎年100件を超える応募の中から80件のみが審査対象として選出されます。そのような厳しい状況の中、本校からは3年次3グループ、1年次1グループの計4グループがエントリーし、全てのグループが無事、審査対象に選ばれました。

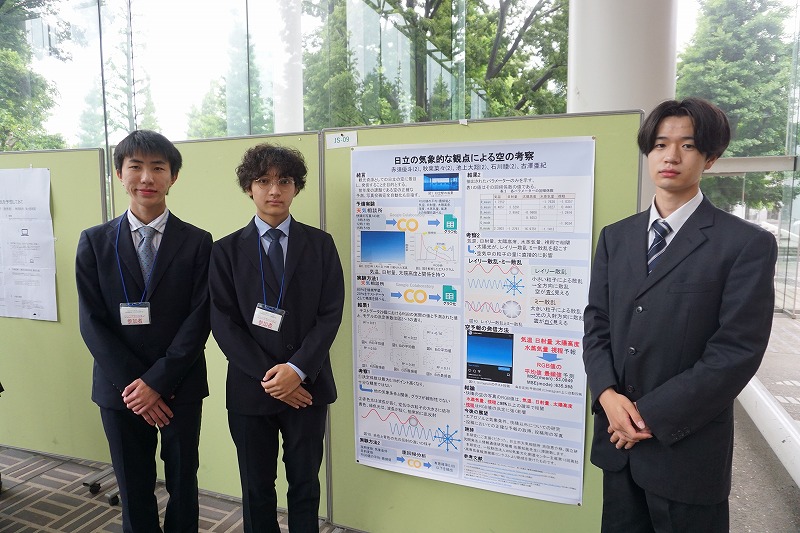

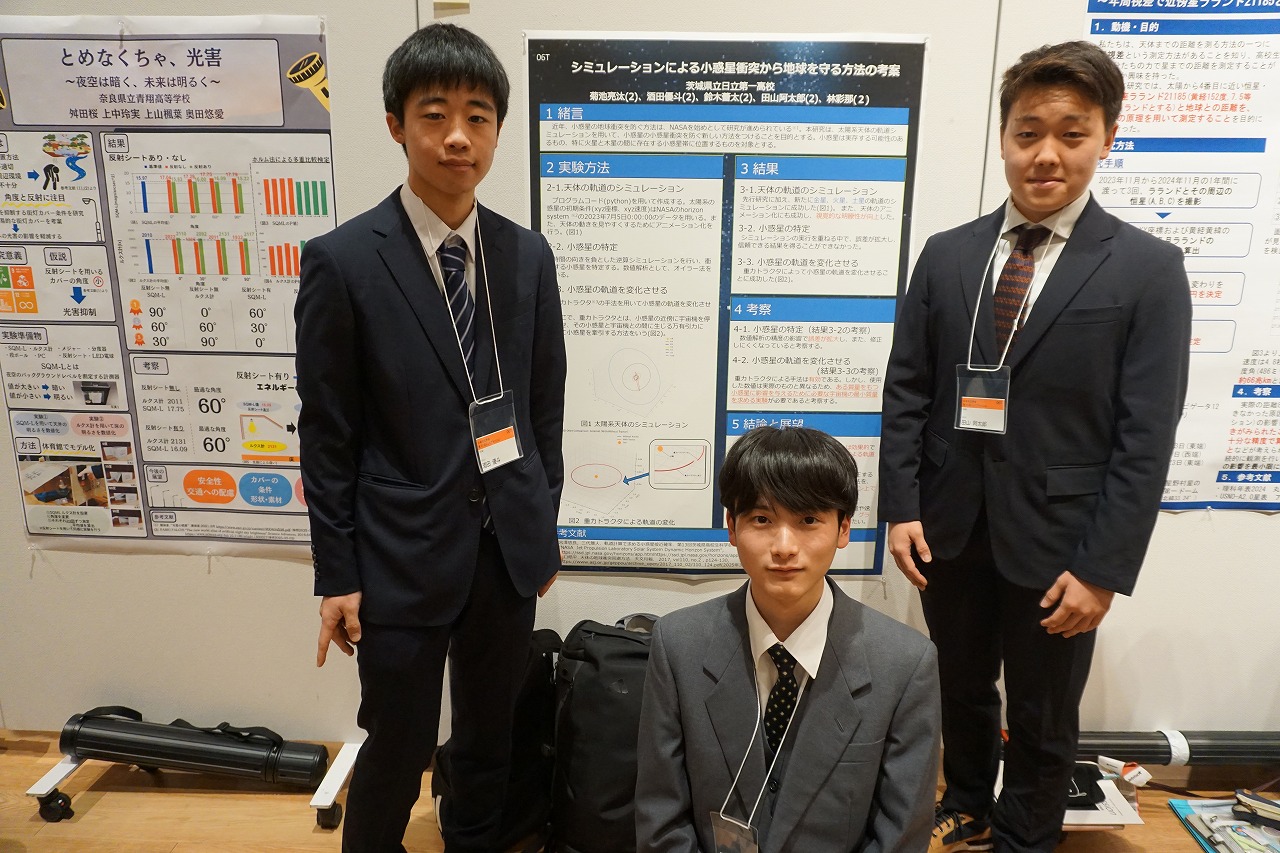

3年次は、「流水中の真砂土が侵食力に与える影響について」「液状化現象発生時におけるマンホールの形状と浮き上がりの関係」「日立市の気象的観点による空の考察」、2年次は「河川上流域の河岸土壌としての腐葉土の役割について」の題目で発表してきました。「真砂土」と「液状化」は7月26日~28日に行われる第49回全国高等学校総合文化祭自然科学部門の茨城県代表に選ばれており、3年次の発表はすべて6月27日(金)に行われる、本校のSSH研究発表会、午前中の代表発表(口頭)に選ばれています。

JpGUは地球科学や宇宙など、高校理科の科目で言えば「地学」にかかわる様々な学会に所属する研究者が集まる学会です。その為、ポスターを見に来て下さる先生方は、様々な専門領域を持っており、視野も広く、視点も多角的で思いもよらない質問やアドバイスをしてくれるため、生徒にとっては勉強になる発表会です。また、日ごろ、日立一高や地学部がお世話になっている先生方も所属しており、今年は、昨年度の科学講演会講師の長妻努先や、茨城大学の発表会でお世話になる、理学部長の岡田誠教授、全国高等学校総合文化祭自然科学部門茨城県予選で審査員を務められている茨城大学の長谷川健教授などが、本校の発表を見てくださり、アドバイスをしていただきました。さらに、「液状化」の研究グループはJpGU会長である東京大学のWALLIS Simon教授にも発表を聴いてもらい、アドバイスをいただくことができました。質疑応答が終わった後に、「実は、私はJpGUの会長なんですよ」と自己紹介をしてくださり、一緒に写真も撮っていただいて、液状化班は大満足だったようです。

この大会の面白いところは、他の高校生のポスターや専門家(研究者や大学教授、大学院生)のポスターを見学できるだけでなく、地球科学や宇宙、天文関連の研究室や企業、実験器具の業者などがブース展開しており、高校生セッションがある日には、高校生向けにオリエンテーリングやガジェットを準備してくれているところです。参加した生徒たちも、発表者をローテーションして、様々なブースを楽しんだようです。

日本気象学会2025年度ジュニアセッション@慶應義塾大学

5月14日(水)の16:30~18:30に本校地学室からオンライン、5月17日(土)の10:00~12:00に神奈川県にある慶應義塾大学日吉キャンパスにて対面、の2パターンで、日本気象学会2025年度ジュニアセッションに地学部の3年次と1年次が参加しました。

3年次は「日立市の気象的な観点による空の考察」、1年次は「太陽光パネルの配置と発電効率の関係について」という題目で、オンラインはスライド発表、対面はポスター発表を行いました。3年次の発表は、この後6月27日(金)に行われる、本校のSSH研究発表会の地学分野の代表に選ばれています。また、1年次の発表は、現在、第14回高校・高専気象観測機器コンテストの1次選考を通過し、最終選考会に出場、入賞を目指していく研究です。

どちらの研究も、気象を専門に研究されている大学や防災研究所などの先生方に発表を聴いていただき、アドバイスをいただくことができました。

当日は「こんなに風雨が激しくて、無事に茨城に帰れるのかな?」と思うくらいの暴風雨でしたが、発表後の帰路も電車が止まることもなく無事に終えることができました。

令和7年度地学部~新歓@日立シビックセンター~

令和7年度の地学部は、3年次13名(内、研究班8名)、2年次4名、1年次5名の計14名でスタートします。

活動場所は特別棟1階 地学室、活動日は月・水・木・金(発表会・イベント時は土日も活動)です。

令和7年度は、3年次において第49回全国高等学校総合文化祭(かがわ総文祭2025)の自然科学部門で、「液状化班」がポスター発表部門に、「河川氾濫(真砂土)班」が研究発表部門・地学の茨城県代表として出場することが決まっており、2年次は「河川氾濫(腐葉土)班」に加え、ダムに関する研究を増やそうとしています。

また、1年次は、すでに研究テーマとして「太陽光パネル班」がスタートを切っており、2・3年次の先輩から、望遠鏡の使い方やワークショップでの指導方法の指南を受けています。今年度も、校内外での活発な活動が予想でき、楽しみです。

また、令和7年度も、6月の白堊祭で自作の段ボールドームによるプラネタリウム展示を予定しています。

そんな地学部が、5月6日(火)に、新入生歓迎会を兼ねて、本年度のプラネタリウム鑑賞を日立シビックセンターでスタートさせました。令和5年度の卒業生が5人、令和6年度の卒業生が2人参加してくれて、楽しく、賑やかな新入生歓迎会となりました。

写真は、その際に、地学室(部室)で撮影した写真です。この後、シビックセンターに移動してプラネタリウムを鑑賞しました。

令和6年度末の地学部と白堊研究Ⅱ地学分野の活動

令和6年度末(令和6年12月~令和7年3月)の地学部の活動について、まとめて報告します。

まず、1枚目~3枚目は、南極観測船SHIRASE5002での発表の様子です。

令和6年12月21日(土)に千葉県船橋市に碇泊している南極観測船SHIRASE5002船内で実施された、第13回高校・高専気象観測機器コンテストの最終選考会で地学部と白堊研究Ⅱの生徒が研究成果を発表しました。船内という会場や高専生徒の交流は珍しく、自分たちの発表だけでなく交流も楽しめた発表会でした。

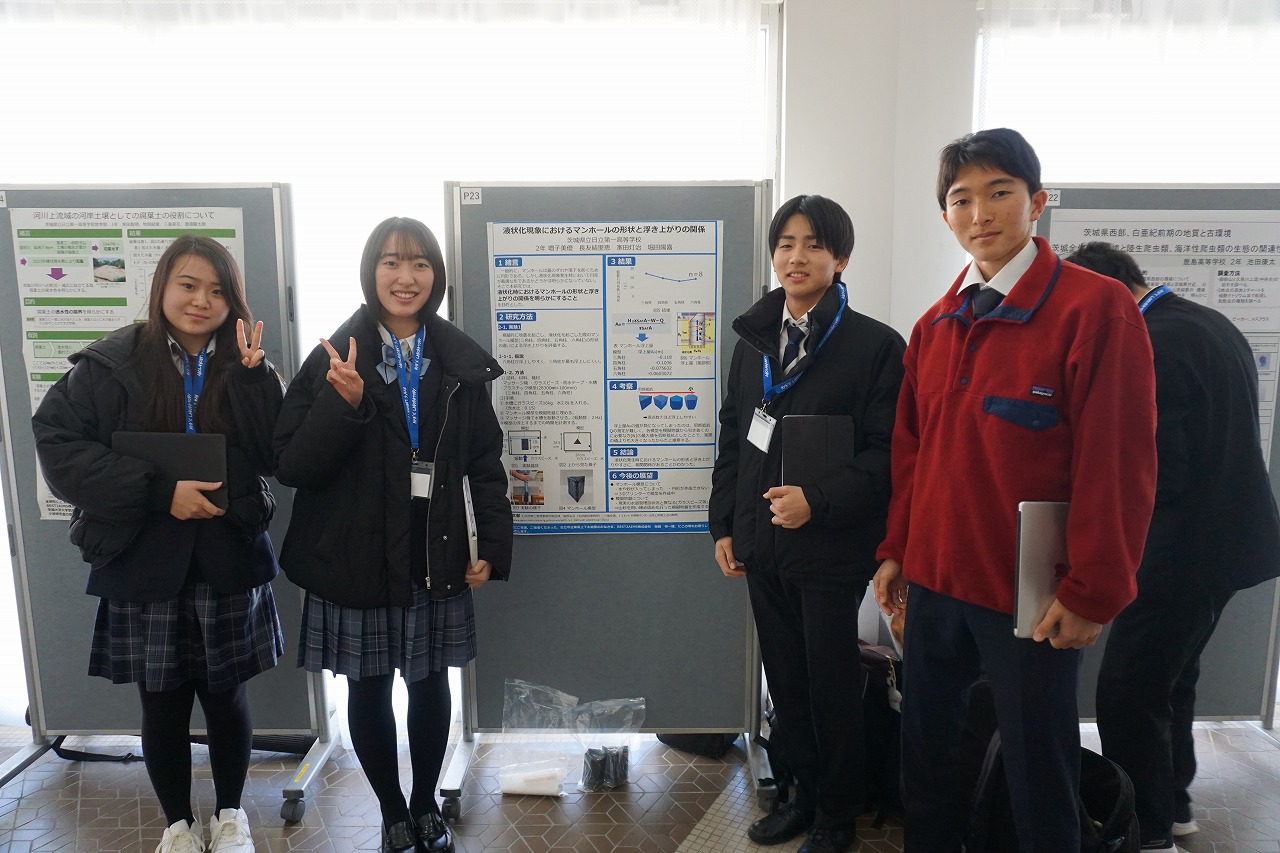

4~10枚目には、茨城大学での発表会の様子と、優秀発表賞を受賞した液状化班の写真が含まれています。

令和7年1月11日(土)に茨城大学で実施された、第15回高校生科学研究発表会@茨城大学に地学部4グループと白堊研究Ⅱ地学分野1グループが、他の科学系部活動や白堊研究Ⅱ他分野の生徒と一緒に発表してきました。その中で、地学部の液状化班(2年次)が、優秀発表賞(ポスター発表部門)を受賞しました。

11枚目は、日立シビックセンターでのワークショップの様子です。

令和7年3月16日(日)に日立シビックセンターで実施された、サクリエ・サイエンス・フェスティバルで会瀬海岸の高温石英などの標本をつくるワークショップを行いました。附属中学校3年生で、すでに高校の地学部に正式入部した生徒にとっては、地学部として初めての校外活動でした。

12~14枚目は、日本天文学会ジュニアセッションでの発表風景と、シニアセッションを見学する生徒たちの様子です。

令和7年3月20日(木)に水戸市民会館で実施された、日本天文学会第27回ジュニアセッションで、白堊研究Ⅱ地学分野の1グループが発表しました。彼らは、自分たちが発表するだけでなく、18日(火)にラーケーションを取って、現役の研究者の方々が発表するシニアセッションも見学し、高度な研究に刺激を受けていました。

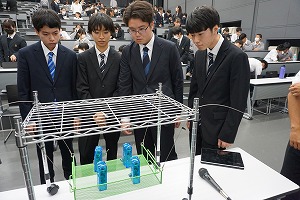

15~17枚目は、つくばScience Edge 2025で発表する地学部液状化班の様子です。

令和7年3月28日(金)~29日(土)につくば国際会議場で実施された、つくばScience Edge 2025で地学部液状化班が発表しました。この大会へは、茨城大学の発表会の受賞グループが推薦という形で参加しました。国際的なコンテストだったため、海外の高校生もエントリーしていたり、日本の高校生でもALL Englishで発表していたりと、アイディアコンテストだったので実装目前だったりと、通常の発表会とは雰囲気が違い、この後、夏に全国大会を控えている液状化班にとっては、とても勉強になる二日間でした。

というわけで、令和6年も、地学部と白堊研究Ⅱ地学分野は、研究発表にワークショップ、天体観測など校内外で積極的に活動しました。令和7年度も、引き続き、楽しく活動していきたいと思います。

茨城県高文連自然科学部冬季研究大会および合同観測会@プラトーさとみ

令和6年11月30日(土)~12月1日(日)に、プラトーさとみ(常陸太田市)で実施された、茨城県高文連自然科学部研究発表会に、地学部9名が参加しました。

11月30日(土)は、午前中は全体講演、午後は生徒交流会が実施され、2年次5名は、生徒実行委員として会の運営に尽力しました。全体講演は、講師に半田利弘先生をお迎えし「宇宙でもSDGs~宇宙での星とガストのつながり~」というタイトルで講演いただきました。宇宙戦艦ヤマトの話題なども交えた、大変面白い内容で、「宇宙の物質循環」について学びました。合宿の昼といえば「カレーライス!」の昼食を済ませて、午後は生徒交流会です。参加校全生徒をごちゃまぜにしたグループでのゲームを行いました。

夜になり、スターキャッチコンテストの時間。昨年度は、1位と3位だったので、連覇を目指して、秋ごろから練習していた成果を発揮しよう!と張り切って望遠鏡を準備しました。しかし、夜空には雲がかかり、見えている星も、一瞬で見えなくなってしまう空模様。スターキャッチを実施するには、1時間以上好天が続くことが条件となります。残念ながら、本年度はスターキャッチコンテストが中止となってしまいました。

しかし、夜22時を過ぎたころから、雲が切れはじめ、満天の星空が現れました。10分も外にいると、自分から冷気が漂いだすような寒さの中、生徒たちは持参の望遠鏡で観測を行っていました。また、この日は、流星も流れていたので、それも観測できたようです。

合宿から帰ってきた後、12月5日(金)の金星と月が接近した際にも、学校で望遠鏡を出して観測していました。

令和6年度茨城県高文連自然科学部研究発表会@土浦第三高等学校

令和6年11月3日(日・祝)に、茨城県立土浦第三高等学校で実施された、茨城県高文連自然科学部研究発表会に、地学部の2年次「真砂土班」「空班」「液状化班」と1年次「腐葉土班」の4グループが参加しました。

それぞれの研究テーマは、次の通りです。

真砂土班:「流水中の真砂土が流水の侵食力に与える影響について」

空班 :「日立の気象的な観点による空の考察」

液状化班:「液状化現象におけるマンホールの形状と浮き上がりの関係」

腐葉土班:「河川上流域の河岸土壌としての腐葉土の役割について」

各グループともに、毎日、放課後は暗くなってからも実験を行い、昼休みや早朝の時間を有効活用して、データをまとめて、スライドとポスターを作成し、発表会に臨みました。

どのグループも、少し緊張しながらも、練習以上に上手に発表ができ、審査員の先生からの質問にも、丁寧に答えていました。

筑波大学システム情報系 合原一究先生の講演も、共振現象の実験を交えながらのもので、楽しく拝聴しました。最後に、自分たちでも、実験を体験する時間を設けていただき、部員たちは一番乗りで体験していました。

2日後に公開された審査結果は、地学部門で「液状化班」が最優秀賞、「真砂土班」が優秀賞、「空班」が奨励賞を受賞しました。さらに、全部門から選出されるポスター部門でも「液状化班」が最優秀賞を受賞することができました。その結果、地学部門とポスター部門で最優秀賞を受賞した「液状化班」と地学部門で優秀賞を受賞した「真砂土班」の2グループが、来年度、香川県で実施される「かがわ総文祭2025」の茨城県代表に選ばれました。

全国大会でも、良い発表ができるように、この後も、地道に楽しく研究を続けていきたいと思います。

[ 茨高文連自然科学部 研究発表会 ]

活動報告(11月)

[ 茨高文連自然科学部 研究発表会 ]

第24回 青少年のための科学の祭典 日立大会@日立シビックセンター

令和6年10月20日(日)、日立シビックセンター マーブルホールで実施された、第24回 青少年のための科学の祭典 日立大会に地学部1・2年次、9名が参加しました。

開始から1時間もたたずに、準備してきた整理券がなくなってしまうほどの大盛況で、受付係、説明係、子供たちの作品の仕上げ係とそれぞれの係に忙しい1日でした。

2年次が頼もしいのは言うまでもなく、夏までのワークショップでは、少し不安げだった1年次も、てきぱきと自分の担当をこなしており、成長がうかがえました。

「やりたい!」とやってきてくれた、小さな子に「もう、整理券が終わってしまったんです。」とお断りするのが、心苦しいほど、たくさんの子どもたちが興味を持ってくれました。来年度は、もっとたくさんの子どもたちに体験してもらえるように工夫したいと思います。

第10回MATHキャンプ@東京理科大学セミナーハウス

令和6年10月13日(日)・14日(月・祝)の1泊2日で、千葉県野田市にある東京理科大学セミナーハウスで行われた、第10回MATHキャンプに、3つの研究グループ(4名)が参加しました。

茨城県内の高校だけでなく、千葉県や神奈川県の高校生と一緒に、自分たちの研究についてディスカッションしたり、大学の先生方からアドバイスをいただいたりと、現在、取り組んでいる研究を深化させるための2日間でした。

明治大学理工学部教授の矢崎 成俊 先生の「防災数学の研究紹介と大学で学ぶとはどういうことか」は、雲を発生させる実験や、定規だけを使って「円」や「放物線」を描く作業など、手を動かしながらの講演で、生徒たちだけでなく、私たち教員も、真剣に取り組んでしまいました。

また、夕食後の交流会も、さすがはMATHキャンプ。モンテカルロ法を使ったゲームで、生徒も教員も1時間、真剣に円周率を求める実験を行いました。生徒たちは、学校も学年もばらばらのチームで、協力して円周率を求め、グループごとにプレゼンテーションも行いました。

最後は、東京理科大学「なるほど科学体験館」を見学し、目と手を動かして、数学を体験してきました。

SSH生徒研究発表会@神戸国際展示場

令和6年8月6日(火)~8日(木)、神戸国際展示場で実施された「SSH生徒研究発表会」に地学部3年次4名が参加しました。うち2名は、前日に「ぎふ総文」から茨城に戻り、翌朝には、茨城から神戸(兵庫県)へと向かう強行軍でした。これは、「ぎふ総文自然科学部門」の茨城県代表5チームのうち4チームが同じ行程で、「ぎふ総文」最終日には、お互いに「また明日、神戸で会おうね!」とわかれ、神戸で「また、会ったね!」とあいさつしました。

8月6日(火)の朝、常磐線特急の中で集合し、東京駅から新幹線で新神戸へ向かい、会場である神戸国際展示場にて、ポスターの規定審査を受けるなど準備を行いました。

8月7日(水)はポスター発表の審査があり、緊張しながらも、審査員の先生方からの、厳しい質問に、自分たちの言葉で対応できていました。審査以外の時間も、ほぼ途切れることなく高校生や引率の先生、地学分野以外の審査員の先生が来て、ポスターの内容について質問やアドバイスをしてくれました。この日は、「ぎふ総文」の生徒交流会で同じ班になった、東京都の高校生とも再開し、交流を図ることができました。

8月8日(木)は、前日の審査で、各分野から選ばれた代表生徒の発表を聞きました。残念ながら茨城県のSSH校からは代表に選ばれた学校はなかったのですが、どの発表も、研究内容だけでなく、研究への熱意やテーマへの愛情が感じられる発表で、勉強になりました。その後、昼食をはさんで、再度、ポスター発表を行い、表彰式を終えて、帰路につきました。

最後の最後で、宮崎県で起こった地震による南海トラフ地震への対応策のため、新幹線が遅延、乗る予定だった常磐線特急には間に合わず、最終の特急電車に振り替えての帰宅となりました。3年次ということもあり、発表の時間以外は、参考書を片手に過ごした3日間でしたが、関西にあり茨城とは異なる文化も感じられ、楽しくも勉強にもなった3日間でした。

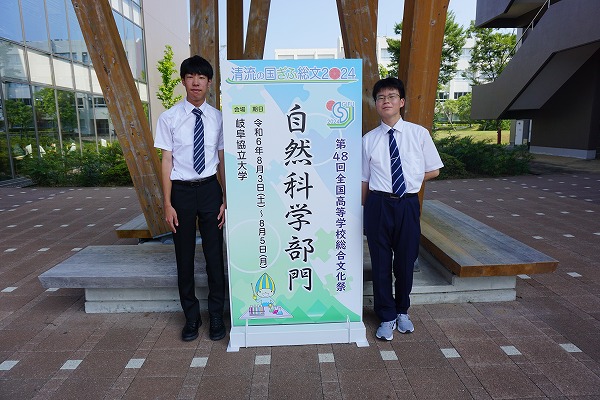

清流の国ぎふ総文2024@岐阜協立大学

令和6年8月3日(土)~5日(月)、岐阜協立大学で行われた、清流の国ぎふ総文2024 自然科学部門 研究発表(地学)に、地学部3年次2名が、茨城県代表として出場しました。

8月2日(金)に茨城県を出発し、宿泊先の愛知県名古屋市へ向かいました。ホテルで発表の最終確認を行い、8月3日(土)は名古屋駅から大垣駅(岐阜県)、そして会場の岐阜協立大学へ。日本で最も暑い地域の1つ、岐阜県多治見市の近くとあって、茨城県からは想像できないほどの暑さの中、会場へ向かいました。大垣駅では、なんと今年の3月に卒業した地学部の先輩たちが!本番当日のため、緊張していた2人も大喜びで、笑顔が戻りました。また、発表前には、磯邉校長先生も駆けつけてくださり、心強い応援団の前で、練習以上の発表ができました。8月4日(日)は、午後から巡検で、「世界淡水魚水族館 アクア・トトぎふ」で、海のある茨城県にある大洗水族館とは趣向の異なる、淡水魚ばかりの水族館を見学しました。身近な淡水魚から、自分たちの身長よりも大きな淡水魚も展示されていて、生徒たちは水槽に張り付いて、珍しい水生生物を観察していました。8月5日(月)は、生徒交流会・講演会・表彰式でした。残念ながら、入賞は逃してしまいましたが、全国レベルの発表を見たり、他県の高校生たちと交流したりと、貴重な3日間を過ごすことができました。

茨城県高文連自然科学部夏季研究大会および合同観測会@レイクエコー

令和6年7月27日(土)~28日(日)、茨城県行方市にあるレイクエコー(鹿行生涯学習センター)にて、茨城県高文連自然科学部が主催する「夏季研究大会および合同観測会」に参加してきました。

今年は、全県から11校、約130人の科学系部活動に所属する高校生が前半グループと後半グループに分かれて、天体観測を中心に、ワークショップや講演、生徒交流会が行われました。本校からは2年次5名、1年次4名の9名で参加しました。

27日(土)は、朝から全体プログラムがあり、前半・後半グループの130人が一堂に会し、講演を聴いたり、生徒交流会を行ったりしました。

講演の講師は、KEKのSuerfu Burkhant(スエルフ ブルハント)先生で「宇宙を知る旅々」というタイトルでお話してくださいました。ブルハント先生の講義は、自己紹介から興味深く「趣味は勉強で、自分のスエルフという名前も“勉強の好きな子”という意味だ」などとおっしゃったり、講義の内容も「ダークマター」などの難しい内容を、とても分かりやすく説明してくださったりしました。講義中の質問に答えた生徒はプレゼントをもらって、嬉しそうでした。

午後は、生徒交流会でカードゲームを行いました。本校生徒は生徒実行委員で、交流会の運営に関わりました。事前の部活動で一生懸命つくったカードで、みんなが楽しそうにゲームをしてくれて、ほっとした様子でした。

後半グループだけになり、土浦第三高校の岡村先生が、天体観測に必要な基本知識を講義してくださいました。そして、その後、それぞれ他校の先生方が実施しているワークショップに参加、夕食後に天体望遠鏡を設置して、いよいよ天体観測会です。あいにくの天気で、もしかしたら観測できないかも、と思っていたら22:00頃から雲が切れ、土星や月が観測できました。次の日の朝の太陽観測もでき、とても充実した夏季研究大会となりました。

日立一高SSHワークショップ@日立シビックセンター

令和6年7月20日(土)、日立シビックセンターで実施された「日立一高SSHワークショップ」の1日目に物理部と一緒に参加しました。2日目は生物部が参加しています。

物理部は「ホログラムの工作」、地学部は「会瀬海岸の高温石英の標本づくり」を行いました。

シビックセンター科学館では、既に夏休みのイベントが始まっており、その一環として日立一高SSHワークショップも実施しています。集合し、準備が終わった後、開館時間まで時間があり、科学館の学芸員さんが「展示で遊んでもいいよ!」と言ってくださったので、ワークショップの前に部員たちは童心に戻って、ワークショップの展示を楽しんでいました。

いよいよ科学館がオープンし、はじめは中々ワークショップに足を止めてくれる子どもがいませんでしたが、少しずつ、興味を持って近づいてきてくれて、ホログラムの工作や標本づくりを楽しんでくれました。

ひたちこどもエコクラブ@日立市役所

令和6年6月22日(土)、日立市役所で実施された「ひたちこどもエコクラブ」にて、ワークショップと宮田川の河川氾濫に関するスライド発表を行いました。

「ひたちこどもエコクラブ」は小学校高学年~中学生の自然や環境に興味がある児童生徒が、さまざまな体験活動を通して、自然や環境について学んでいく活動です。

日立市の環境教育支援事業からの支援を受けて、地学部の「河川氾濫について」の研究を行っているご縁で、「ひたちこどもエコクラブ」の開校式後の講演講師として招待していただきました。

1年次は初めての外部へのワークショップ講師でした。2年次から「会瀬海岸の高温石英」「星砂」の知識やワークショップの進め方を教えてもらいスマホにメモして準備していました。2年次は、3年次から部活の主導権を受け取った後、初めての外部での活動で、3年次に見守られながら、ワークショップの運営を主体的に行ってくれました。3年次は、今年の夏に総文祭とSSH生徒発表会の2つの全国大会で発表する研究内容を、宮田川の氾濫などと絡めながら、小学生にも分かるように説明内容をアレンジし、発表を行いました。

白堊祭~夜空の歩き方@プラネタリウム~

令和6年6月7日~8日の「白堊祭」で『夜空の歩き方 in 地学室』と題して、プラネタリウムの展示を行いました。今年度は、プラネタリウムと投影するためのドームを、段ボールで自作しました。既存の段ボールドームの作り方を、本校地学室にフィットするように自分たちで縮尺などを考え、設計図を作成。2回の模型作りを経て、8~10名が入れるドームを完成させました。設計の段階から組み立てまで、試行錯誤の連続でしたが、クラス企画の準備や研究発表会の準備と並行して、部員一丸となって頑張りました。

日本地球惑星科学連合(JpGU)2024年大会「高校生ポスター発表」

令和6年5月26日(日)、千葉県千葉市の幕張メッセで開催されたJpGU2024年大会の「高校生ポスター発表」に地学部2グループと白堊研究Ⅲ(サイエンス科3年次)2グループが発表者として、地学部1年次が観覧者として参加しました。

2024年大会は108件の申込があり、まずは審査対象発表が80件に絞られました。本校が応募した4件は、全て審査対象に選ばれ、26日のポスター発表を迎えました。

まずは、国際会議場(幕張メッセ)の広さや会場の大きさに、地学部3年次以外の初めて参加する生徒たちからは「すごい…」とつぶやきが漏れました。

受付を済ませて、自分たちのポスター掲示場所に向かうまでには、東京大学、京都大学をはじめとする大学の天文・宇宙・地球科学関連の研究室やJAXAや防災科学研究所、JAMSTECなどの研究所、天文・宇宙・地球科学関連の研究機材を取り扱うメーカーの展示ブースが並び、お昼ご飯の時間を削って、ブースを見学した生徒もいたようです。

13:45~15:15の発表コアタイムでは、時間前から終了後まで、時間を延長して、絶えず審査員をはじめとする研究者や高校教員、大学院生などに質問攻めにあっていました。その中に、5月13日(月)に本校で科学講演会の講師を務めて下さった、長妻努先生も参加されており、本校生徒たちの発表を見て、アドバイスを下さいました。生徒たちは、それぞれ、この後の研究に有益なアドバイスをたくさんもらえたようです。その結果、白堊研究Ⅲと地学部3年次は、発表前は「6月の白堊祭や研究発表会のポスターは、ほぼ完成したね。」と言っていましたが、発表後には「ポスターを作り直して、もう一度印刷してもらっても大丈夫ですか?」と意見が変わっていました。

JpGU2024年大会での経験を生かした、6月21日(金)のSSH研究発表会での発表が楽しみです。

第10回日本気象学会ジュニアセッション@オンライン

令和6年5月25日(土)13:30~16:30、本校地学室からオンラインで、第10回日本気象学会ジュニアセッションに、地学部2グループと白堊研究Ⅲ(空班)が参加しました。

研究テーマは以下の通りです。

地学部3年次:「河川流域の土壌による涵養機能と河川の氾濫の関係性について」

地学部2年次:「流水中の真砂土が流水の侵食力に与える影響」

白堊研究Ⅲ(空班):「Sky Shutter Assistant」

これらのテーマで、リハーサル、口頭発表(5分発表・質疑応答2分)、ディスカッション(2分発表・質疑応答18分)を行いました。

特に、後半のディスカッションでは、自分たちでも「この実験の説明でいいのかな?」「この実験データでは考察が上手く出てこないな…」と思っているところを、専門家の先生方が上手に質問してくださり、アドバイスをもらうことができました。

令和6年度地学部~新歓@日立シビックセンター~

令和6年度の地学部は、3年次4名、2年次5名、1年次4名の計13名でスタートします。

活動場所は特別棟1階 地学室、活動日は月・水・木・金(発表会・イベント時は土日も活動)です。

令和6年度は、3年次の研究グループが「第48回全国高等学校総合文化祭(清流の国ぎふ総文2024)」の自然科学部門・研究発表(地学)の茨城県代表として出場することが決まっています。2年次、1年次も先輩に続こうと頑張っています。

地学部の活動は研究だけでなく、小中学生向けのワークショップの開発、天体観測、定期的なプラネタリウム鑑賞も行っています。令和6年度は、6月の白堊祭でのプラネタリウム展示に向けて、自作のドームの作成にも挑戦しています。

そんな地学部が、5月3日(金)に、新入生歓迎会を兼ねて、本年度のプラネタリウム鑑賞を日立シビックセンターでスタートさせました。この3月に卒業したOBも、たくさん参加して、楽しく、賑やかな新入生歓迎会となりました。

第14回高校生の科学研究発表会@茨城大学

2024年1月6日(土)に、茨城大学水戸キャンパスで「第14回高校生の科学研究発表会@茨城大学」が開催され、地学部から2年次4名がポスター発表部門、1年次4名が口頭発表部門に出場しました。今年度は口頭発表が19件、ポスター発表が29件と多くの発表がありました。

1年次生は、9月末のポスター発表、12月の口頭発表と経験を重ね、今回はこれまでの2回よりもスムーズに発表ができたようです。また、2年次生は9月、12月に審査員の先生方からいただいたアドバイスを活かして、研究を発展させた発表を行うことができました。その結果、2年次生はポスター発表部門で優秀発表賞を受賞しました。

令和5年度茨城県高文連自然科学部研究発表会

2023年12月2日(土)に、茨城県立土浦第三高等学校で「令和5年度茨城県高文連自然科学部研究発表会兼第48回全国高等学校総合文化祭岐阜大会茨城県予選」が開催されました。

地学部からは、2年次生が「河川流域の土壌による涵養機能と河川の氾濫の関係性について」、1年次生が「流水中の真砂土が流水の新色力に与える影響」という研究テーマで発表を行いました。

2年次生は経験を活かし、計画的に準備を進めたことで、審査員の先生方からもスライドや発表の仕方を高く評価していただきました。1年次生は発表で緊張しながらも、8分間の口頭発表と2分間のポスター発表を分担して行い、健闘しました。

また、生徒実行委員として開閉会式や記念講演の司会なども務めました。

結果発表を待つ間には、茨城大学大学院理工学研究科(理学野)の鳥養祐二教授による「トリチウム処理水って?」と題した記念講演を拝聴しました。

そして、結果発表では、口頭発表地学部門で2年次生が最優秀賞、1年次生が奨励賞を受賞しました。この結果、2年次生は2024年8月に開催される「清流の国ぎふ総文2024」の自然科学部代表に推薦されました。全国大会に向けて、さらに研究を深められるよう努力していきます!

活動報告(11月)

スターキャッチコンテスト@冬合宿

2023年11月11日(土)~12日(日)に、常陸太田市にあるプラトーさとみで行われた、茨城県高文連主催の「冬季研究大会および合同観測会」、通称「冬合宿」に地学部が参加しました。

夏合宿との最大の違いは、スターキャッチコンテストが開催される点です。これは望遠鏡に天体を導入する速さを競うコンテストです。夏合宿で講師の先生方に天体導入のコツを教わり、10月の終わり頃から暗くなるのが早まるにつれて、普段の活動でも中庭で望遠鏡を使って観測練習を重ねてきました。その結果、2年次生2名は思い通りに天体を導入できるようになり、16チームが参加した後半組のコンテストで、桜井さん(2年)と齋藤さん(1年)のペアが優勝、小西さん(2年)と板橋さん(1年)のペアが3位となりました。優勝チームには「ジェムストーンセット」、3位チームには「サメの歯の化石」が贈られました。コンテストだけでなく、この日は空の条件が非常に良く、冬の天の川、すばる、土星など、本当に美しい星空を観測できました。

その他にも、茨城大学大学院理工学研究科(理学野)の百瀬宗武教授によるALMA望遠鏡で見える宇宙についての講演、プラトー名物のバイキング形式の夕食、引率の先生方によるワークショップなど、盛りだくさんの経験ができ、大満足の天体観測合宿となりました。

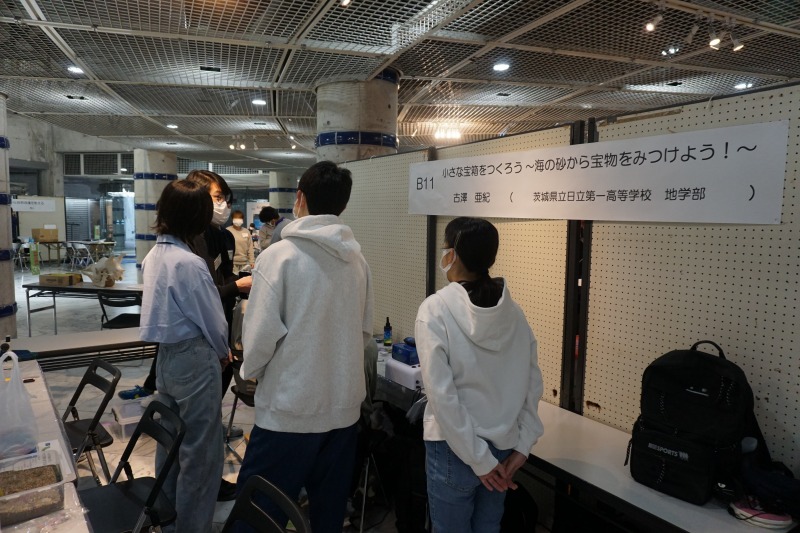

科学の祭典・日立大会「小さな宝箱をつくろう」

2023年10月29日(日)に、日立シビックセンター(マーブルホール)で開催された「科学の祭典・日立大会」に地学部が出展しました。

地学部が企画したワークショップは「小さな宝箱をつくろう」です。このワークショップでは、会瀬海岸(日立市)の海砂に含まれる高温石英などの鉱物や、沖縄の竹富島で有名な「星砂」と呼ばれる大型底生有孔虫(BaculogypsinaやCalcarina)を実体顕微鏡で観察してもらいました。子どもたちは観察して気に入った鉱物や有孔虫をレジンで固め、キーホルダーにして持ち帰ることができました。

事前に準備した整理券は午前中で全て配布してしまいましたが、その後も多くの方が「体験できますか?」と訪れてくださったため、急遽、鉱物や有孔虫を顕微鏡で観察するだけの体験コースも用意し、たくさんの子どもたちと交流することができました。次回は、レジンを硬化させる時間を工夫し、より多くの子どもたちにお土産まで渡せるように実施方法を改善していきたいと考えています。

日立の岩石展(古生代~新生代)

2023年10月22日(日)、10月19日(木)~25日(水)に、日高交流センター(日立市)にて行われていた「日立の岩石展(古生代~新生代)」に行ってきました。

2年生が行っている宮田川の研究で、流域の環境に注目しているため「日立市の地層についても知りたい!」と、日立市郷土博物館特別専門員(茨城大学名誉教授)の田切美智雄先生から、ご指導を受けています。22日は田切先生が講演されると言うことで、日本最古の地層についての講演を拝聴しました。ご講演の中では、9月8日(金)の集中豪雨での河川の氾濫についても説明がありました。小木津山自然公園内を流れる東連津川は、河川の流路が変わってしまうほどの氾濫があったそうです。地学部の河川の研究は、最終的な目的が「河川氾濫の防災・減災」です。地域の防災・減災に役立つ研究になるように頑張ります。

第17回高校生理科研究発表会

2023年9月30日(土)に千葉大学(千葉県千葉市)にて、第17回高校生理科研究発表会に参加しました。2年生は「河川の氾濫と流域環境の関係性について」、1年生は「真砂土が流水に与える影響と治水設備」というテーマで、研究成果をポスターにまとめて発表しました。

2年生は、試行錯誤の中7月に研究の方向性を大きく転換しました。1年生は、6月にテーマを決め、夏休み中に予備実験を重ねて実験方法を立案したところです。どちらも、研究の途中経過の発表でしたが、発表コアタイムの1時間に休み無く、審査員をはじめ、大学や高校の先生方が足を止めて、質問や提案をしてくださいました。また、同じ高校生ともポスターについてディスカッションしたり、ポスターが隣の発表者と仲良くなったりしました。

頂いたアドバイスを最大限に生かして、12月の全国総文祭(2024ぎふ総文)の茨城県予選に向けて研究を深めて行きたいと思います。

合同観測会

2023年8月16日~17日にかけて、茨城県高文連自然科学部が主催する、「夏季研究大会並びに合同観測会」に地学部全員と生物部の合同メンバーで参加してきました!天気が危ぶまれましたが、夜になると空が晴れ、自分たちの望遠鏡で土星がきれいに観測できました。

17日には、はやぶさ2がリュウグウから採取した岩石を解析している、原子力研究開発機構の大澤崇人先生の講演を聞いたり、本校生も生徒実行委員として運営に携わった生徒交流会に参加したり、充実した2日間を過ごしてきました!

海砂採取

2023年8月4日(金)、会瀬海岸にて、10月に日立シビックセンターで行われる「青少年のための科学の祭典・日立大会」に出店するワークショップのための材料集めと、研究でモデル実験を行うために必要な材料集めを兼ねて、海砂を採取しました。夏なので、熱中症および日射病対策として、朝7時に会瀬海岸に集合して、9時前には部室に戻る計画で実行しました!

現在、地学室で、海水を洗い流して、砂を乾かしている最中です!

かごしま総文2023総合開会式

2023年7月29日(土)に実施された、第47回全国高等学校総合文化祭鹿児島大会(かごしま総文2023)の総合開会式に、茨城県高文連からの代表として、茨城県高文連自然科学部生徒実行委員長である本校生徒が出席してきました。

緊張の中、朝6時50分に宿泊施設を出発して、8時過ぎからリハーサルを行って、午後の総合開会式に備えました。

茨城県代表として、第38回茨城大会の時の大会テーマを発表してきました!

日立一高ワークショップ@日立シビックセンター・白堊ネイチャー

2023年7月22日(土)・23日(日)に、日立シビックセンターの科学館9階ひらめきアトリエにて「日立一高ワークショップ」を実施しました。22日(土)は物理部と地学部が、23日(日)は数学部と生物部がそれぞれ、子供向けに実験・観察・工作などを指導しました。

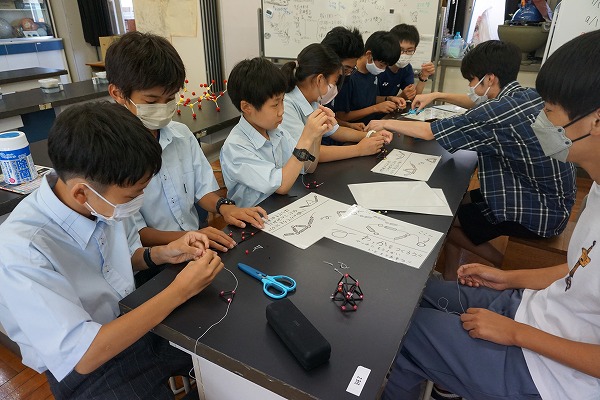

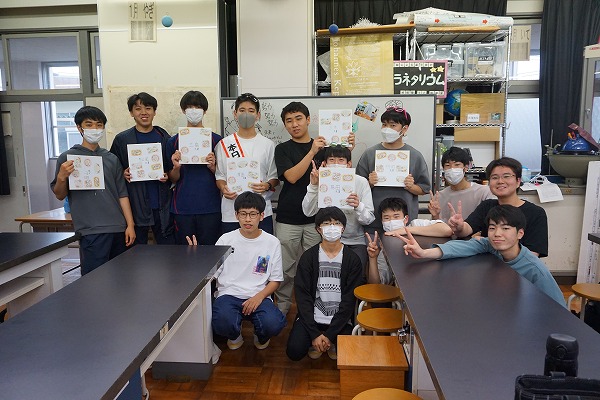

地学部は22日(土)に「鉱物の結晶構造」をテーマに、実際の鉱物結晶をルーペで観察したり、分子模型で結晶構造を説明したりしました。その後、ストローとゴムひもを使って、鉱物の結晶構造の基本である正四面体を工作する展示を行いました。

7月26日(水)にも、同様のワークショップを附属中学校向けに白堊ネイチャーとして行いました。

自然科学部研究発表練習会および生徒顧問研修会・3年生引退式

2023年6月18日(日)に、水戸にある県立図書館で実施された茨城県高文連自然科学部研究発表練習会および生徒顧問研修会に、生物部と一緒に参加してきました。

この会の司会や運営をしているのは、令和4年度の6月から1年間、生徒実行委員を務めた日立一高地学部の2・3年生の生徒たちです。令和5年度の実行委員には、地学部、生物部双方から立候補者が出て、これからの合宿や研究発表会の運営に携わって行きます。

生物部は7月末からのかごしま総文2023の茨城県代表に選ばれており、今回の研究発表練習会でも、研究発表の練習および他校へのお手本として、発表を行いました。1年生も発表を聞いて、疑問に思ったことを発表者に質問していました。

午後は、生徒同士で、実験ワークショップを行い、本校は地学部が「地震の共振現象」「鉱物の結晶構造」の実験・工作を、生物部がヒカリモの観察を他校生に向けて発表しました。

この生徒顧問研修会が地学部3年生、最後の行事になります。そこで6月26日(木)に3年生の引退式も行いました。1・2年生から進路実現に向けた、励ましの言葉をまとめた色紙がプレゼントされました。3年生、本当にお疲れさまでした。

JpGU2023高校生セッション

2023年5月21日(日)に、幕張メッセ(千葉県)で行われた、日本地球惑星科学連合(JpGU)2023年大会の高校生セッションで、地学部の2・3年生と白堊研究Ⅲ(地学分野)の生徒がポスター発表を行いました。大学の先生をはじめとする研究者の方々から、ご質問やご意見をいただくことができ、とても勉強になりました。

地学部新入生歓迎会@日立シビックセンター

2023年5月3日(水)に、新入生歓迎会として、2か月に1回程度実施している、日立シビックセンターでのプラネタリウム鑑賞に行ってきました。

GW中だったので、屋上ではボランティアの方による「太陽観測会」が行われており、太陽観測もさせてもらえました。

地学部は、火曜日を除く平日の放課後、特別棟1階の地学室で活動しています。

各種研究発表会(年間4回程度)とワークショップ(年間5回程度)、プラネタリウム鑑賞(2か月に1回程度)、フィールドワーク(月1回程度)の活動では、土日に活動日があることもありますが、その時には平日の活動の休養日を増やすなどしています。

活動報告(11月)

地学部 活動概要

<部員数>

1年生 2名(男子1名 女子1名)

2年生 7名(男子6名 女子1名)

3年生 2名(男子2名)

<活動日・場所>

週3日 本校特別棟地学室

<年間活動計画>

5月 日本地球惑星科学連合大会

7月 全国総文祭

9月 千葉大学研究発表

11月 総文祭予選・科学の祭典

12月 地学オリンピック

3月 茨城県高校生化学研究発表会

茨城県 高文連 自然科学部研究 発表会(土浦第三高等学校)(11月2日)

令和元年11月2日(土),茨城県高文連自然科学部研究発表会が行われ,地学部が参加しました。

会瀬海岸についての研究発表を行った結果,地学部門の最優秀賞を受賞することができ,

来年開催される第44回全国高等学校総合文化祭(2020こうち総文)に出場することになりました。

第43回全国高等学校総合文化祭(2019さが総文)出場

地学部が、第43回全国高等学校総合文化祭(2019さが総文)に出場しました。

期日:令和元年7月27(土)~29(月)

場所:国立佐賀大学(佐賀県佐賀市)

感想:

私たち地学部は、7月27日から始まった第43回全国高等学校総合文化祭(2019さが総文)の自然科学部門研究発表(地学部門)に出場しました。巡検研修では有明海の干潟体験に参加し、研究発表では「会瀬海岸でみられた4年間の海浜地形変動とその要因について」のテーマで口頭発表を行いました。入賞することはできませんでしたが、他県の代表高校の発表は非常に素晴らしく、刺激を受けることができました。(3-A高土海都)

・地学部が総文祭2018への出場を決めました

地学部が,2017年11月3日(金)に県立土浦三高で開催された平成29年度茨城県高文連自然科学研究発表会にて,研究発表部門ならびにポスター(パネル)部門において,最優秀賞を獲得しました。この結果を受けて,全国高等学校総合文化祭信州総文2018へ出場する予定となっております。

受賞生徒氏名:磯部将義(2年)・川﨑剛(2年)・細谷隼世(2年)

高戸海都(1年)・島野航輔(1年)

受賞題目名:「茨城県会瀬海岸でみられた2年間の海浜地形変動について」

(平成29年11月17日掲載)

・第17回白堊ネイチャースクールを開催

平成29年8月11日(金)に,中学生を対象とした白堊ネイチャースクールを開催致しました。当日は,物理・生物・化学・地学・数学・英語の計6講座を開講し,本校の部活動所属生徒がティーチングアシスタントとして,実験の補助を行いました。詳細につきましては,以下のPDFをご覧下さい。

第17回白堊ネイチャースクールの報告(PDF)

(平成29年9月29日掲載)

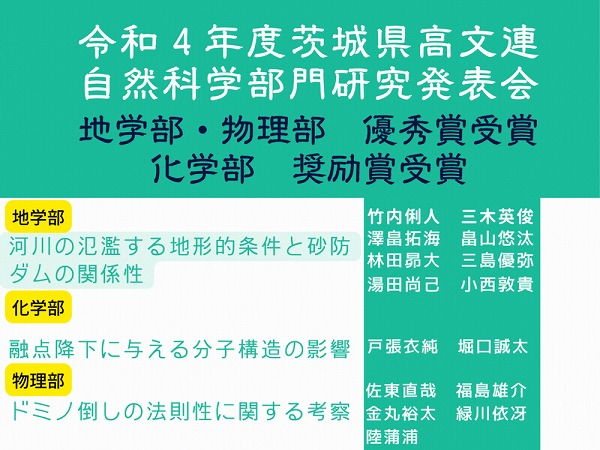

地学部

・「高文連自然科学部研究発表会」にて優秀賞を獲得しました。