茨城県立日立第一高等学校

茨城県高文連自然科学部 発表練習会および生徒顧問研修会

令和7年6月29日(日)、茨城県立土浦第三高等学校にて、研究発表練習会および生徒顧問研修会に、物理部と化学部と一緒に参加してきました。

この会は、第49回全国高等学校総合文化祭自然科学部門 茨城県代表校の発表練習と研究やその発表の仕方の研修、生徒交流会などを行う行事です。

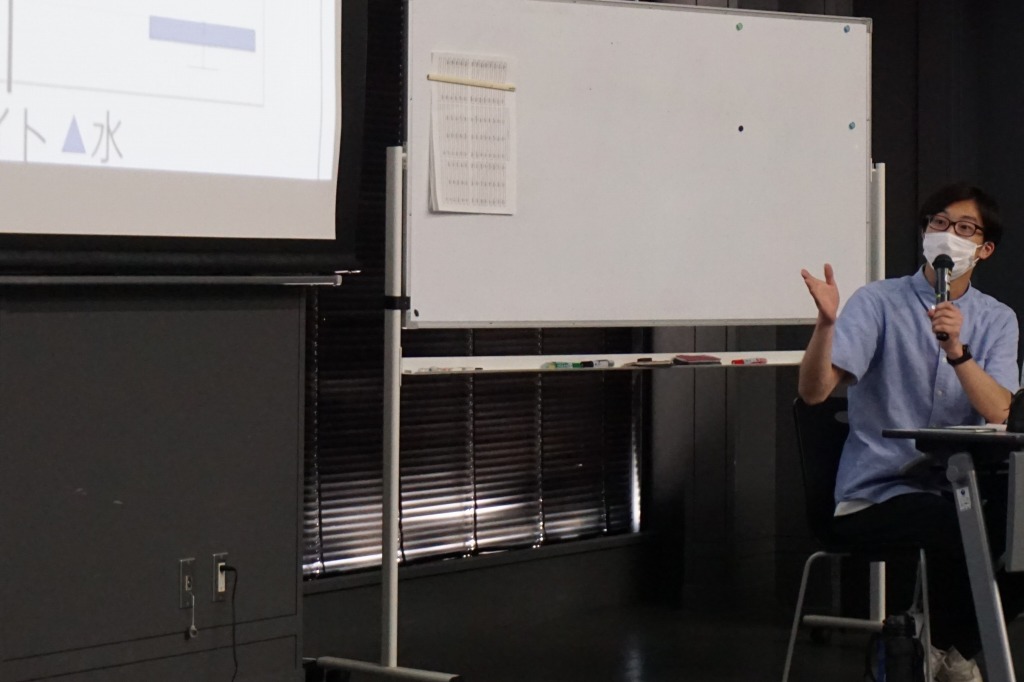

この会の運営は昨年度の生徒実行委員が運営します。

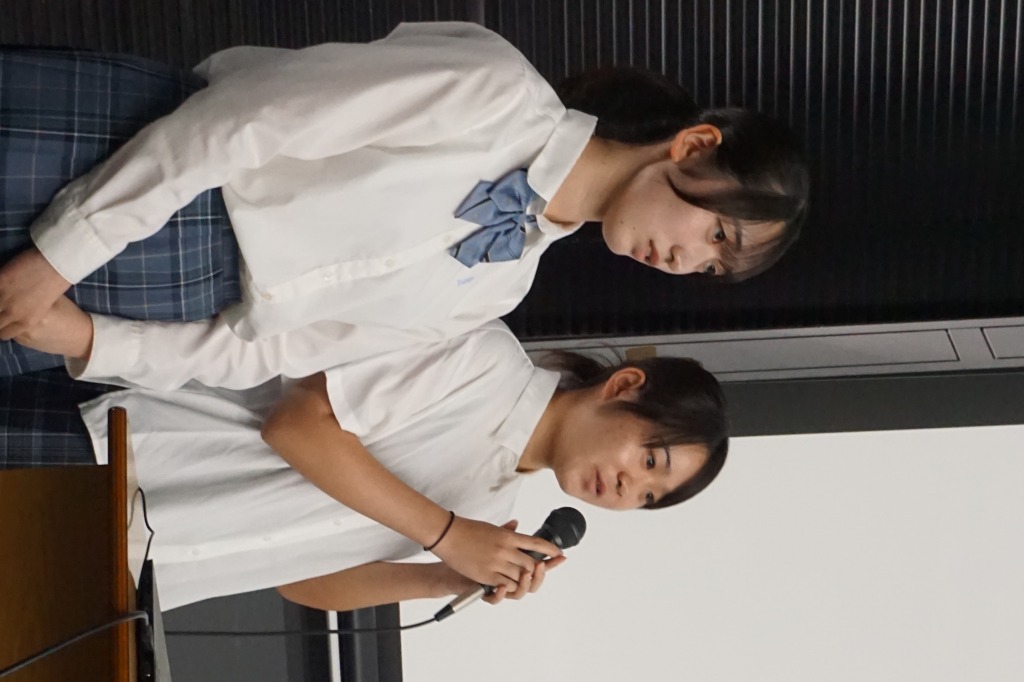

本校生も副実行委員長を始め、生徒実行委員になっている生徒がいるので、開会宣言や司会進行などを行ってきました。

令和7年度も副実行委員長や実行委員に複数名の生徒が立候補し、今年度の行事の運営に携わっていきます。

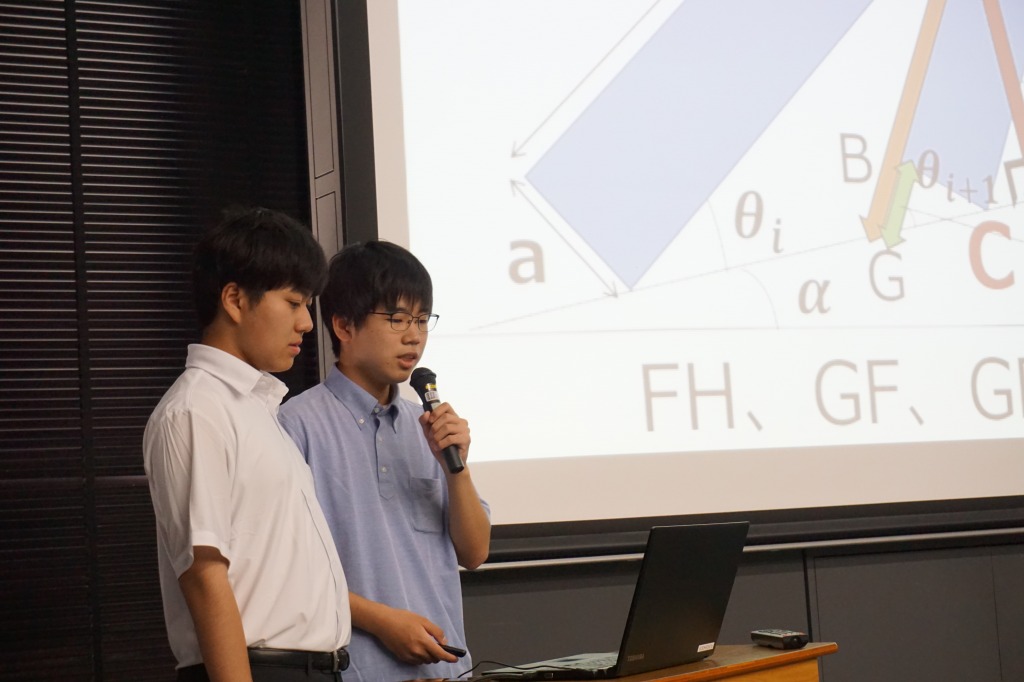

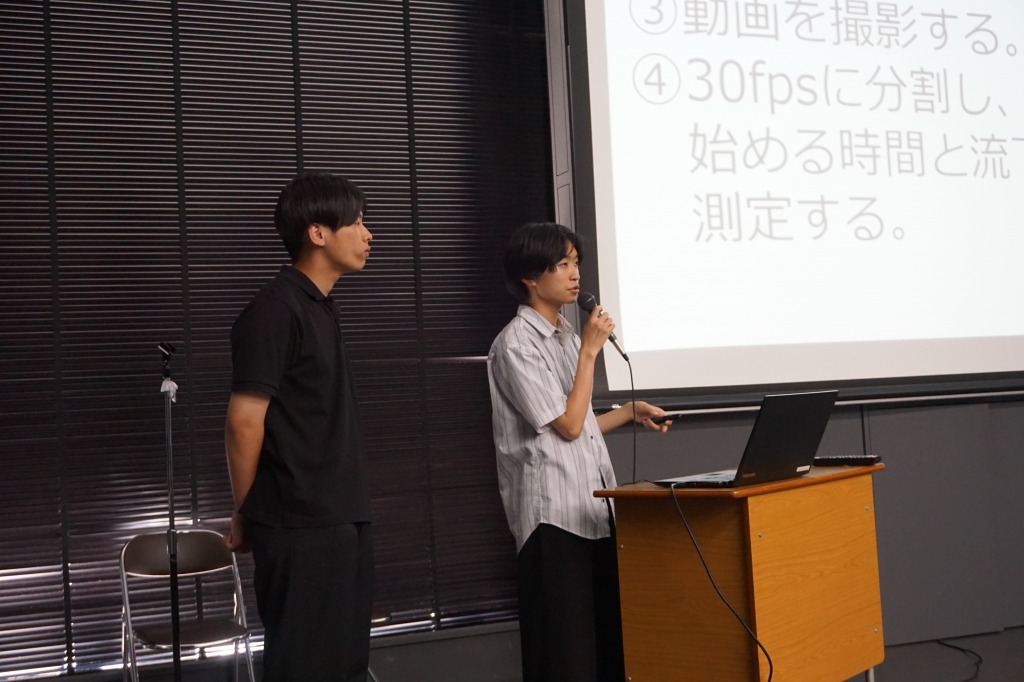

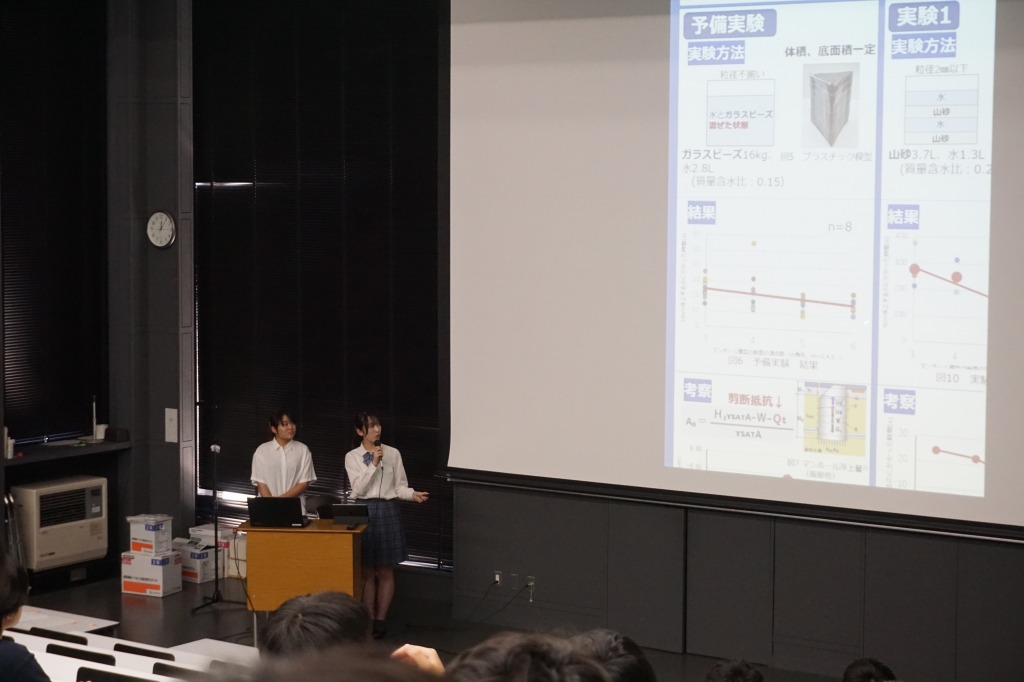

午前中は、総文祭代表校の発表練習です。

代表者以外は、実際の審査用紙に模したワークシートで発表の審査をしたり、より良い発表になるためのコメントをしたりしながら発表を聴きます。

最初は、本校の物理部が発表しました。

化学部門・生物部門はそれぞれ、日立北高校、並木中等教育学校が代表になっていますが、他校の発表に対しては、本校生も積極的に質問していました。

その後、地学部が、地学部門とポスター発表部門の2部門でそれぞれ練習を行いました。

午後は、生徒交流会で、本年度は7月4日(金)に公開される、辻村美月原作の『この夏の星を見る』の映画の中で、実際に登場人物たちが使っている、塩ビパイプの望遠鏡製作を行いました。

この自作の望遠鏡は、10年以上前にも高文連自然科学部でワークショップを行い、その望遠鏡を使って、冬季研究大会(冬の天体観測合宿)から「スターキャッチコンテスト」が始まりました。

このスターキャッチコンテストを題材に、土浦三高がモデルとなり描かれた小説が『この夏の星を見る』です。

日立一高の一昨年のスターキャッチコンテストでは、1位と3位になりました(現3年次)。

土浦三高の科学部の生徒たちが下準備してくれた望遠鏡の材料を、地学部と化学部の1・2年次の部員で、協力して組み立てました。

夏なので、日常の部活動の中では天体観測ができません。

7月22日・23日に予定されている、夏季研究大会がファーストライトになるでしょうか?

今から楽しみです。